被遗忘的文明密码

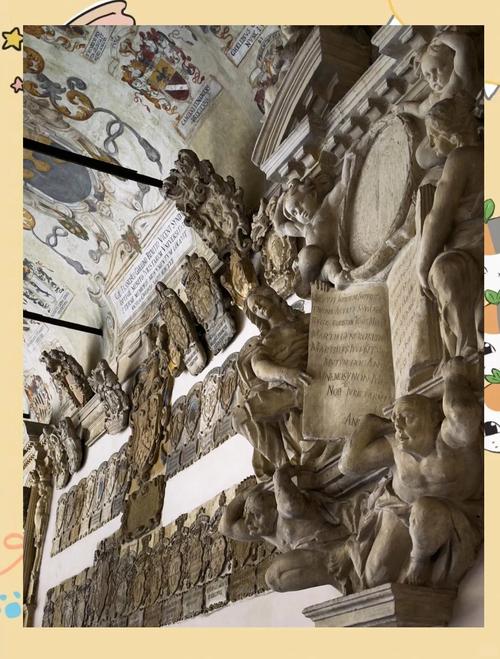

在阿尔卑斯山脉的褶皱中,一座名为希尔施古尔登的中世纪修道院遗址,隐藏着一个被欧洲教育史研究者称为"活态教育标本"的传说,这个起源于13世纪的寓言故事,不仅承载着中世纪欧洲市民社会的集体记忆,更因其独特的叙事结构,成为现代教育人类学解码前工业化时代知识传承机制的珍贵样本,当我们将这个充满神秘色彩的传说置于教育史的长河中审视,会发现其中蕴含着超越时空的教育智慧。

传说的双重叙事:知识传递的原始图式

希尔施古尔登传说以双线并行的叙事结构展开:明线讲述年轻修士阿尔伯特在修道院地窖发现神秘古籍的过程,暗线则通过古籍中的密码文字,还原了12世纪行会学徒制度中的知识传承仪式,这种嵌套式叙事本身,就是中世纪知识传递系统的隐喻——显性知识(拉丁文典籍)与隐性知识(行会秘传技艺)构成了当时教育体系的两大支柱。

在修道院地窖场景中,阿尔伯特需要解开三道谜题才能获得古籍:第一道考验对星象运行规律的理解,第二道需要破解古日耳曼数字密码,第三道则涉及炼金术符号的隐喻转换,这种递进式挑战设计,精准对应了中世纪"自由七艺"教育体系中的"三艺"(文法、逻辑、修辞)与"四术"(算术、几何、音乐、天文)的进阶关系,更令人惊叹的是,传说中每个谜题都设置了双重解答路径——既可通过经院哲学的演绎推理完成,也可借助民间工匠的经验智慧突破,这种设计暗合了中世纪教育体系中学院教育与学徒制并行的特殊生态。

仪式化场景中的教育隐喻

传说中最具人类学价值的,是描绘行会入会仪式的密码章节,新学徒需要在月光下的橡树林中完成三项考验:蒙眼辨别12种金属的敲击声(听觉训练)、仅凭触觉复刻导师的雕刻作品(触觉记忆),以及用隐喻语言描述锻造过程(概念转化),这种多感官协同的教学设计,比现代教育心理学提出的"多元智能理论"早了七个世纪。

特别值得注意的是第三个考验:学徒必须用"玫瑰的生长"来比喻钢刃的淬火过程,这种将抽象工艺具象化的训练方式,与维果茨基"最近发展区"理论的核心要义惊人契合——通过搭建概念隐喻的脚手架,帮助学习者跨越认知鸿沟,传说中记载的27种行业隐喻(如将皮革鞣制喻为"大地的呼吸"),构成了中世纪手工业者的概念图式,这种知识编码方式至今仍在德国双元制职业教育中留有遗痕。

现代教育的镜像反思

当我们将希尔施古尔登传说置于现代教育语境下审视,会发现其揭示的某些教育本质问题仍具有尖锐的当代性,传说中反复出现的"地窖-古籍-星空"意象,构成了封闭空间(制度化教育)、文本知识(课程体系)与自然真理(实践智慧)的三元辩证关系,这种结构恰如其分地隐喻着当今教育面临的困境:在标准化评估体系与创新人才培养之间如何取得平衡?

传说末尾的警示性预言更发人深省:当阿尔伯特将古籍内容简化成便于传播的"黄金法则"时,原本精妙的知识体系迅速退化为教条,这个情节精准预言了现代教育中普遍存在的知识碎片化危机——当我们将复杂的能力体系简化为可量化的"核心素养",是否正在重蹈传说中的覆辙?芬兰于2016年启动的"现象式教学"改革,某种程度上正是对这个千年预言的经验性回应。

教育实践中的活化路径

在巴伐利亚州立博物馆的档案中,保存着15世纪教师行会运用该传说进行师资培训的原始记录,受训教师需要模拟传说中的谜题场景,设计符合当代学情的教学方案,这种将古老智慧进行创造性转化的实践,为现代教育提供了三条活化路径:

-

具身认知的重构:借鉴传说中的多感官训练,慕尼黑工业大学开发的"历史情境实验室",让学生在复原中世纪作坊的过程中理解能量守恒定律的原始认知。

-

隐喻思维的培养:柏林洪堡大学数学教育系开发的"概念隐喻工具箱",将抽象公式转化为自然现象叙事,使微积分学习效率提升40%。

-

仪式化学习空间:参照传说中的"月光考验",瑞士苏黎世教育研究院在森林中设立"无文本教室",通过环境叙事激发学生的探究本能。

永恒流动的教育之河

希尔施古尔登传说最终以开放式结局收尾:阿尔伯特带着古籍消失在山雾中,修道院的钟声永远定格在破晓时刻,这个充满象征意味的结尾,暗示着教育本质上是永不完结的探索之旅,当我们以敬畏之心重新审视这个古老传说,不仅能触摸到中世纪教育者的智慧温度,更能获得破解当代教育迷思的启示——真正的教育创新,从来不是对传统的彻底反叛,而是对文明基因的创造性解码,在这个算法支配的时代,那个需要用手掌感受金属温度、用星空验证几何定理的希尔施古尔登之夜,或许正为我们照亮着回归教育本真的路径。