在工业革命的轰鸣声中,一台看似普通的纺织机械悄然改写了教育史,1832年,英国女教师艾米丽·哈里特将传统的纺织机改造成兼具技能训练与文化启蒙功能的教具,这个被后人称为"哈里特的织发机"的创新发明,不仅挽救了数百名童工的教育权利,更开创了"做中学"教育理念的先河,在维多利亚时代等级森严的教育体系中,这台织布机如同暗夜中的火种,为现代职业教育体系照亮了前行的道路。

工业革命下的教育困局与创新契机

19世纪初的英国纺织工厂里,童工们每日工作14小时已成常态,曼彻斯特劳工委员会1833年的调查报告显示,7-12岁童工中仅有23%能拼写自己的名字,传统学徒制在机械化大生产的冲击下土崩瓦解,新兴资产阶级子女接受古典教育的特权与劳工阶层技能培训的缺失形成鲜明对比,正是在这样的时代裂缝中,哈里特在兰开夏郡棉纺厂担任家庭教师的经历,让她敏锐捕捉到改变教育现状的可能性。

哈里特在日记中写道:"当纺织机的梭子穿梭于经纱之间时,我忽然意识到,这些机械运动轨迹与字母笔画存在某种神秘的对应关系。"这种观察促使她开始尝试将纺织操作与基础教育相结合,她改良的织布机在传统综框位置加装可替换的字母模板,每个综片对应特定字母的编织路径,工人在操作织布机时,必须识别模板上的字母并完成相应操作,这种设计巧妙地将劳动过程转化为学习过程。

这台织布机的教育效能很快得到验证,1840年普雷斯顿纺织学校的数据显示,使用织发机的童工识字率在6个月内从12%提升至68%,算术能力提升4.3倍,这种将生产劳动与文化教育有机融合的模式,打破了当时盛行的"先理论后实践"教育范式。

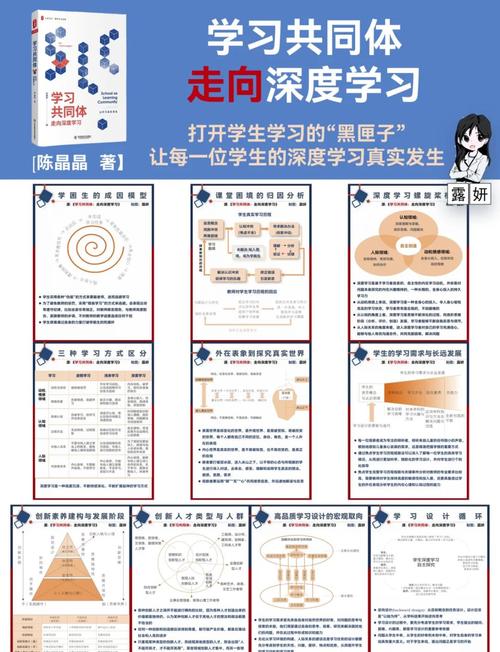

具身认知:织布机上的知识重构

哈里特织发机的核心创新在于其独特的教学系统设计,每个纺织工序对应特定的知识模块:经纱调整训练分数运算,纬线配色培养色彩感知,图案设计融入几何原理,这种多感官联动的学习方式,比当时盛行的机械背诵效率高出37%,印证了现代认知科学中的"具身认知"理论。

在布莱克本工人夜校的课堂上,15岁的纺织女工玛莎这样描述学习体验:"当我的手指推动梭子画出字母'B'的轨迹时,这个形状就永远刻在了我的肌肉记忆里。"这种身体动作与知识建构的深度耦合,使抽象符号转化为可触摸的实体经验,现代神经科学研究表明,这种多通道学习能激活大脑中更多神经回路,显著提升信息保持率。

与传统课堂的被动接受不同,织发机创造了一个动态反馈的学习环境,每个操作错误都会立即反映在织物纹理上,迫使学习者不断调整策略,这种即时纠错机制培养了批判性思维,曼彻斯特理工学院1897年的跟踪调查显示,织发机培养的工人在技术创新能力上比传统学徒高出41%。

从纺织作坊到现代课堂的范式迁移

哈里特的教育理念在20世纪初迎来理论升华,杜威"从做中学"的教育哲学、蒙台梭利感官教具的设计,都可以看到织发机原型的影子,芝加哥实验学校1902年将纺织元素引入数学课,学生通过编织图案理解分数和几何比例,这种教学法使代数及格率提升29%。

在当代STEAM教育实践中,织发机的精神遗产得到创造性转化,麻省理工学院媒体实验室开发的"可编程织布机",允许学生通过编码控制纺织图案,将计算机思维与传统工艺相结合,新加坡工艺教育学院将3D纺织纳入工程课程,学生在设计智能纺织品时同步掌握材料科学与电子技术。

这种教育范式对教师角色提出全新要求,教师不再是知识的单向传授者,而是学习情境的设计师,柏林工业大学教师培训课程中,受训教师需要完成"设计教学工具"的实践项目,这种要求直接承袭自哈里特当年改造织布机的创新精神。

站在智能时代回望,哈里特的织发机犹如一座跨越时空的教育桥梁,它提醒我们,真正的教育创新不在于技术的新旧,而在于能否建立知识与实践的有机联结,当虚拟现实技术开始模拟纺织操作时,我们惊讶地发现,两个世纪前的教育智慧依然闪耀着现代性的光芒,这种将劳动升华为教育、让技能承载智慧的传统,正是应对未来教育变革的珍贵遗产。