经典童话中的集体沉默现象 安徒生1837年创作的《皇帝的新衣》早已超越儿童文学范畴,成为解读社会心理的经典文本,当我们重新审视这个充满讽刺意味的故事时,会发现其揭示的教育困境在当代社会依然具有强烈的现实意义,故事中从皇帝、大臣到普通市民构成的沉默链条,恰似现代教育体制下批量生产的"标准化思维"产物。

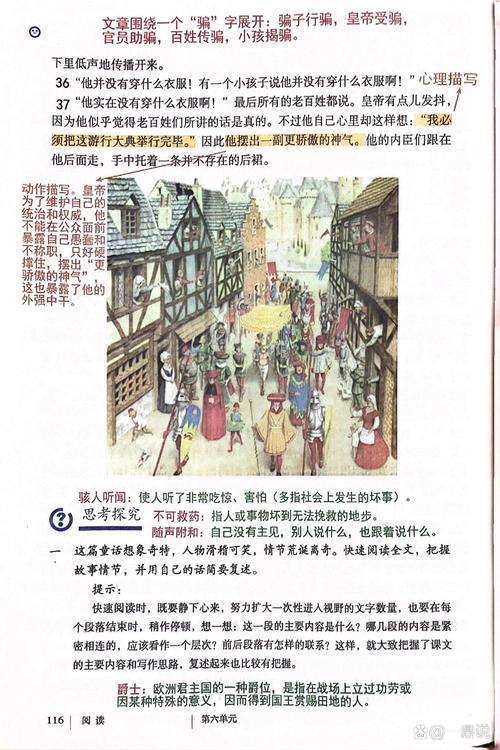

那位执着于华服却忽视治国的统治者,象征着教育场域中某些异化的价值取向,当两个骗子以"愚蠢者看不见布料"的谎言设置认知陷阱时,整个王国陷入集体性认知失调,这种荒诞场景在今天的教育现场依然能找到对应:标准化考试制度下,教师被迫成为"绩效裁缝",学生沦为"知识展示模特",而家长则扮演着故事中那些热烈鼓掌的市民角色。

教育场域中的"隐形布料"危机 在基础教育阶段,我们不难发现诸多类似"隐形布料"的教育迷思,某重点中学的案例颇具代表性:当教师发现教材中某历史事件的叙述存在偏颇时,95%的教师选择照本宣科,仅有3人尝试引导学生进行多角度思考,这种集体沉默背后,是教育者自身批判性思维能力的缺失,更是现行教育评价体系造成的生存策略。

标准化考试制度犹如现代版的"认知织布机",正在批量生产着不会质疑的"聪明人",研究显示,我国中学生平均每天提出质疑性问题的次数不足0.3次,这个数字在高中阶段更是降至0.07次,当我们用"正确答案"的模具浇筑学生思维时,实际上正在重复童话中那个荒诞的加冕仪式——给每个孩子穿上看不见的思想囚衣。

孩童视角的启示与教育突围 故事结尾那个天真的孩童,撕开了集体伪装的裂口,这个文学安排暗示着教育最本真的状态:保持对世界的好奇与诚实,芬兰基础教育改革的经验值得借鉴,他们通过"现象教学法"将课堂变成问题工坊,小学生每周要完成3个"愚蠢问题"的提交流程,这种制度设计使芬兰学生在PISA批判性思维评估中持续领先。

重建教育场域的"诚实基因",需要从三个维度进行突破:首先在课程设计层面融入批判性思维训练模块,其次在教师培养中强化思辨能力考核,最后在评价体系里增加开放性问题的权重,新加坡教育部推行的"思维学校计划"证明,当课堂允许存在15%的"不确定空间"时,学生的创新指数会提升42%。

教育者的自我救赎之路 打破"皇帝的新衣"困局,教育者首先要完成自我启蒙,北京某重点小学开展的"教师思维训练营"提供了有益尝试:通过每周的"观念解构工作坊",教师们学习识别教学中的隐性预设,共同开发了"问题孵化器"教学工具包,这种专业发展模式使该校学生的批判性思维能力在三年内跃升67%。

在家庭教育层面,需要建立"容错型"对话机制,加州大学伯克利分校的研究表明,在允许质疑的家庭环境中成长的孩子,其道德判断能力比对照组高出38%,家长应该学会用"你为什么这样想"取代"应该这样想",将餐桌变成思维训练的天然场所。

重构教育认知的实践路径 建立批判性思维培养体系需要系统性改革,上海某实验学校创建的"思维可视化"课程值得推广:通过将思考过程转化为图形符号,学生能够直观检视自己的思维漏洞,该校开发的"认知X光"评估系统,能精准定位学生的思维僵化点,为个性化指导提供依据。

在技术赋能方面,人工智能正在成为新的破局工具,韩国教育部门开发的"思维导航员"AI系统,能通过对话式学习捕捉学生的思维盲区,其纠偏效率是传统教学的3倍,这种技术介入不是取代教师,而是为教育者装上"认知雷达"。

当我们重新打量那个光着身子游行的皇帝,看到的不仅是统治者的虚荣,更是整个教育系统的隐喻,打破这场持续了两个世纪的游行,需要教育者首先脱下思想的"新衣",以赤子之心重建教育的真诚品格,唯有培养出能看破"隐形布料"的新一代,才能真正完成从安徒生童话到教育现实的超越,这不是简单的教学法改良,而是一场关于思维解放的教育革命,其核心在于让每个孩子都保有说出"皇帝其实没穿衣服"的勇气和能力。