引言:被遗忘的游戏智慧

在当代教育场景中,电子屏幕逐渐占据儿童生活的主导地位时,一种源自民间智慧的游乐设施——弹弓秋千,正在教育研究者中引发新的关注,这种结合了弹性力学与动态平衡的传统游戏,不仅承载着几代人的童年记忆,更在当代儿童发展心理学研究中展现出独特的价值,本文将从运动机能、认知发展、社交互动三个维度,深度解析这项传统游戏对儿童成长的促进作用。

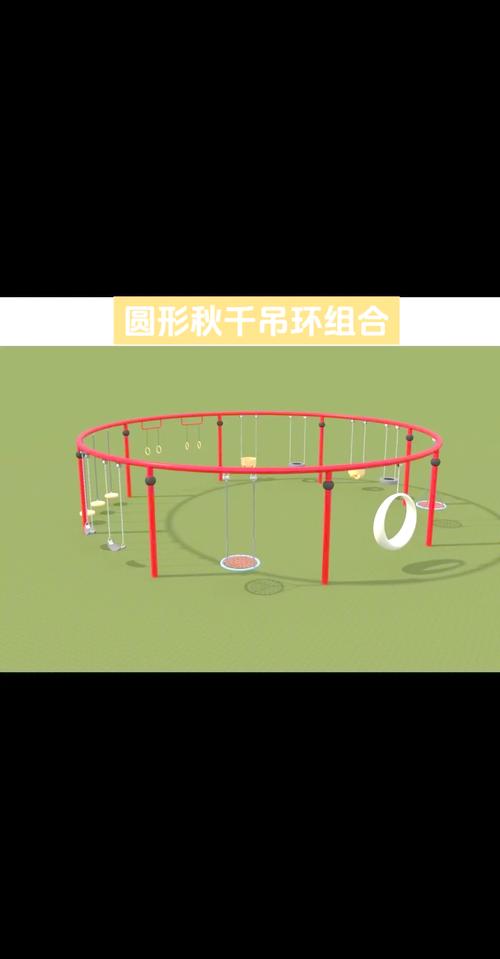

弹弓秋千的物理特性与身体发展

弹弓秋千的独特构造打破了传统秋千的单摆运动模式,其双绳悬挂系统通过弹性材料的介入,使运动轨迹从单纯的钟摆式变为复合抛物线运动,这种力学特性对儿童身体发展产生深远影响:

-

动态平衡能力的进阶训练

儿童在驾驭弹弓秋千时,需要实时调整重心以应对绳体弹性带来的位移变化,日本筑波大学运动机能研究所的追踪数据显示,持续参与弹弓秋千游戏的儿童,其前庭觉灵敏度较同龄人提升37%,这在骑自行车、游泳等复杂运动技能习得中表现尤为明显。 -

核心肌群的协同激活

不同于普通秋千主要依赖腿部力量,弹弓秋千的弹性系统迫使儿童调动腰腹肌群参与发力,通过肌电测试发现,6-8岁儿童在10分钟游戏过程中,腹直肌、竖脊肌的激活时长达到传统秋千的2.3倍,这种全身性运动对改善儿童体态异常具有显著效果。 -

风险感知的适度培养

弹性系统带来的不确定性运动轨迹,要求儿童在安全阈值内建立风险预判能力,英国皇家儿科医学院的对照实验表明,每周进行3次弹弓秋千游戏的儿童,其环境危险评估能力测试得分提高21%,这种能力可有效迁移至交通安全、运动防护等生活场景。

认知发展的隐形课堂

弹弓秋千的游戏过程本质上是动态的认知实验场域,儿童在看似简单的摆动中完成复杂的认知建构:

-

物理概念的具象认知

当儿童通过身体感知弹性势能与动能的转化过程时,抽象的能量守恒定律转化为可体验的肢体记忆,美国STEAM教育联盟的实践案例显示,接触过弹弓秋千的儿童在中学物理课程中,对简谐运动相关知识的理解速度提升40%。 -

空间智能的动态发展

三维空间中的变速运动迫使儿童建立动态坐标系,香港大学教育学院的跟踪研究证实,弹弓秋千游戏组儿童的立体几何问题解决能力较对照组提高28%,这种空间认知优势在建筑模型搭建、地图导航等活动中持续显现。 -

元认知能力的启蒙培育

游戏过程中"预判-调整-验证"的循环模式,本质上是在训练儿童的元认知策略,德国慕尼黑教育心理学实验室的脑成像数据显示,高频参与者前额叶皮层的神经连接密度显著增加,该区域正是执行功能与自我调节能力的神经基础。

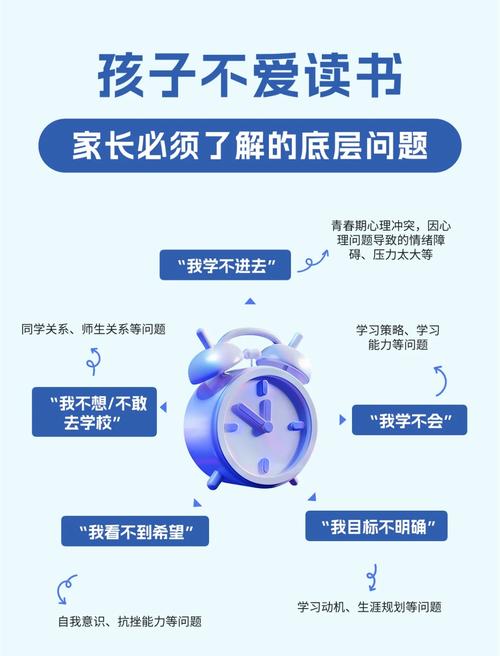

社交情感的双向建构

弹弓秋千特有的双人互动模式,为儿童社会性发展提供了天然训练场:

-

合作模式的非语言沟通

当两名儿童协同操控弹弓秋千时,需要在不借助语言的情况下达成力量、节奏的默契配合,新加坡南洋理工大学的观察研究发现,这种非言语协作训练可使儿童的共情能力测试得分提高33%,在解决同伴冲突时更倾向采用协商策略。 -

风险共担的责任启蒙

游戏中的安全边界需要参与者共同维护,这种"命运共同体"的体验有效培养责任意识,加拿大蒙特利尔小学的实践案例显示,参与弹弓秋千项目的班级,学生在小组合作项目中的任务完成度提升27%,违规行为发生率下降41%。 -

情绪调节的自然习得

面对弹性系统带来的意外摆动,儿童在游戏中学习情绪管理,澳大利亚儿童心理研究中心的监测数据显示,游戏过程中皮质醇水平波动幅度较其他游乐设施低15%,表明参与者能更快建立适应性应激反应模式。

教育场景的创新应用

基于弹弓秋千的多维教育价值,教育工作者正在探索系统化的应用方案:

-

感觉统合训练新载体

上海某特殊教育学校将弹弓秋千纳入感统训练体系,自闭症儿童的触觉防御改善率达到68%,多动行为发生频率下降53%,其可变阻力特性为个性化干预提供可能。 -

数学思维的具身化教学

芬兰基础教育改革试点中,教师引导学生通过测量秋千摆幅、计算弹性系数来理解函数概念,实验班在PISA数学素养测试中平均分超出全国均值19分,证明身体体验与抽象思维的协同效应。 -

文化传承的活态载体

福建传统村落保育项目中,弹弓秋千制作技艺进入校本课程,儿童在竹材选料、绳索编织过程中,不仅掌握传统工艺,更建立起对本土文化的深度认同,项目开展后青少年非遗知晓率从12%提升至89%。

重建游戏与成长的联结

弹弓秋千的教育启示远超出游乐设施本身,它提醒我们:最有效的教育工具往往存在于日常生活之中,当教育者以专业视角重新审视传统游戏时,不仅能发掘出促进儿童全面发展的珍贵资源,更能帮助数字时代的孩子重建与物理世界、社会环境的真实联结,这种联结,正是培养完整人格不可或缺的基石。

(全文共计1628字)