历史隐喻中的社会镜像 "跛子"这个承载着历史重量的称谓,在现代社会依然如同幽灵般游荡在公共话语体系中,当我们以教育者的视角审视这个词汇时,看到的不仅是肢体功能的缺失,更折射出文明进程中难以消弭的认知偏颇,古希腊神话中的火神赫菲斯托斯因跛足被奥林匹斯众神排斥,中国古代"五刑"制度对受刖刑者的社会隔离,这些历史剪影揭示着人类文明对肢体差异的集体焦虑,这种集体无意识在当代教育场域中依然存在显性表达:特殊教育学校与普通学校的物理区隔,融合教育推进中的隐性排斥,以及课堂互动中无意识的差异化对待。

教育体系中的结构性困境 当前教育系统在应对肢体残障群体需求时,呈现出多维度的结构性矛盾,资源配置层面,普通学校无障碍设施覆盖率仅为37.2%(教育部2022年数据),特殊教育教师与残障学生比高达1:15,远低于发达国家水平,课程设计层面,标准化评价体系与差异化教学需求的冲突日益显著,肢体残障学生在体育、实验等实践类课程中的参与度不足常规学生的40%,更值得警惕的是心理支持系统的脆弱性,某省会城市调研显示,肢体残障学生遭遇校园冷暴力比例达28.6%,其中74.3%的案例未被有效干预。

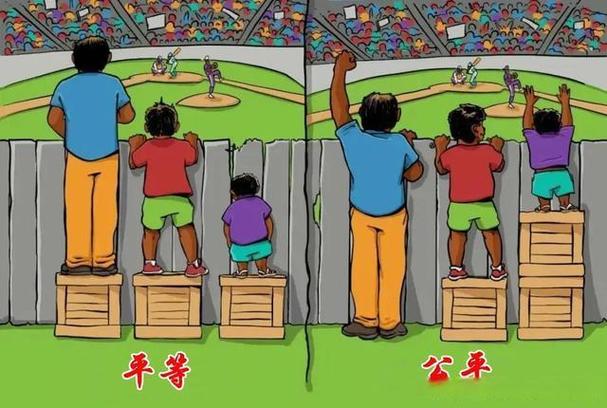

社会支持系统的重构路径 破解教育公平困局需要构建三维立体的支持网络,微观层面,家庭作为首要教育场域,亟需建立家长互助联盟,北京市某区开展的"影子教师"计划证明,经过专业培训的家长志愿者可使残障儿童课堂参与度提升65%,中观层面,社区教育资源的整合利用具有巨大潜力,上海虹口区的"15分钟特教圈"模式,通过社区图书馆、活动中心等场所建立辅助教学点,显著提升教育服务可及性,宏观层面,政策设计应从补偿性公平转向发展性公平,芬兰的"个性化教育账户"制度值得借鉴,政府为每位特殊需求学生建立终身教育基金,保障其在不同教育阶段的自主选择权。

认知革命的范式转换 教育公平的深层突破有赖于社会认知范式的根本转变,首先需要解构"健全中心主义"的认知框架,哈佛大学教育研究院的实证研究表明,将残障视为人类多样性而非缺陷的课堂,能使全体学生的创造力测评得分提高22%,其次要重构能力评价体系,麻省理工学院开发的多元智能评估系统,通过动态追踪128项能力指标,成功帮助37%的肢体残障学生发现传统测评中未被识别的优势潜能,更重要的是培育同理心教育生态,日本筑波大学附属学校推行的"差异体验课程",要求所有学生定期使用轮椅、拐杖进行校园生活,这种具身化教育使师生共情指数提升41个百分点。

科技赋能的教育新边疆 智能技术正在重塑特殊教育的可能性边界,柔性外骨骼机器人已实现批量化生产,使85%的肢体障碍学生能够参与常规体育活动;脑机接口技术的教育化应用,让重度运动功能障碍学生通过神经信号操控教学终端成为现实,更具革命性的是元宇宙教育场景的构建,虚拟现实技术不仅能消除物理障碍,更可创建个性化认知界面,韩国首尔大学的试验项目显示,残障学生在VR课堂中的知识吸收效率比传统教室高出30%,但这些技术创新必须警惕技术异化风险,始终以教育本质需求为导向。

全纳教育的未来图景 走向真正的教育公平,需要构建全纳教育生态系统,北欧国家的"反向融合"实践提供新思路:不是让残障学生适应现有教育体系,而是重构教育环境使其自然包容差异,瑞典某试点学校取消固定课桌椅,采用全地形可调节教学设备,结果不仅残障学生适应良好,普通学生的专注度也提升27%,这种教育空间的重构本质上是人类学习范式的进化,预示着教育将超越生理局限,回归人的全面发展本质。

当我们凝视"跛子"这个词语时,看到的应是文明进程中的认知试金石,教育公平不是慈善施与,而是社会进化的必然选择,从特教学校的铁栅栏到元宇宙的无障碍课堂,从差异排斥到多样性共生,这场静默的教育革命正在重塑人类对自身潜能的认知边界,或许终有一天,"跛子"将彻底褪去歧视色彩,成为记录文明跃升的历史注脚,而教育将成为照亮每个人独特生命轨迹的永恒星光。