引言:童话的现代教育启示

童话故事从来不只是儿童的睡前读物,更是人类文明中代际传承的精神密码,19世纪安徒生笔下的《幸运的贝儿》以一位出身贫寒却天赋异禀的少年为主角,讲述了他通过艺术与知识改变命运的故事,而当代改编作品《幸运的贝儿2》在延续经典内核的同时,通过更复杂的角色成长线与社会关系重构,为现代教育提供了深刻的反思样本——当“知识改变命运”的叙事遭遇阶层固化与价值异化,教育究竟如何实现人的真正解放?

从“天赋神话”到“成长困境”:贝儿2的叙事突破

原版故事中,贝儿的成功被归因于其与生俱来的艺术天赋与勤奋品质,这一设定暗合传统教育中“努力即正义”的单一逻辑,但在《幸运的贝儿2》中,创作者刻意打破这种线性叙事:成年后的贝儿虽跻身精英阶层,却陷入身份认同危机,他在宫廷画师生涯中逐渐丧失创作初心,沦为权力审美的工具人,这一转折极具现实隐喻——当教育沦为阶层跃升的“技术培训”,个体精神世界的荒芜化便成为必然。

更值得关注的是续作对“失败者”的共情,剧中新增角色铁匠之子卡尔,一个无论多努力都无法超越贝儿的“平庸者”,他的绝望与黑化直指教育系统的残酷真相:当社会将天赋与成绩作为唯一价值标尺,多数“普通学生”的自我价值感便被系统性地剥夺,这种叙事颠覆了传统童话的胜利者视角,迫使教育者重新思考:我们的教育是否正在制造新一轮的精神鸿沟?

教育异化的三重镜像:权力、资本与规训

《幸运的贝儿2》通过三个符号化场景,完成了对教育异化的病理学解剖:

-

皇家艺术学院的镀金牢笼

贝儿受邀任教的学院看似崇高,实则充满隐形的权力规训,学生作品必须符合“宫廷美学标准”,任何偏离传统的创新都被视为离经叛道,这恰如当下教育中“标准化答案”对创造力的绞杀——当教育成为维护现有秩序的复制工具,批判性思维便成了奢侈品。 -

商人资助的“天才养成计划”

剧中资本集团对寒门学子的“定向培养”,暴露了教育功利化的终极形态:知识被明码标价为投资品,学生的情感、志趣皆需服从“回报率”计算,这种将人工具化的逻辑,正在现实世界的精英教育中不断重演。 -

贫民窟暗巷中的“地下学堂”

与光鲜学院形成对比的,是卡尔组织的秘密学堂,这里没有教材与考试,工匠、农妇们互相教授生存技能与民间智慧,这种草根知识共同体的存在,恰好印证了保罗·弗莱雷在《被压迫者教育学》中的主张:真正的教育应始于对底层经验的尊重与对话。

重构教育本质:从“塑造成功者”到“培养完整的人”

《幸运的贝儿2》的结局并未给出廉价的解决方案,而是通过贝儿的觉醒之路暗示了教育变革的可能路径:

-

解构权威:重寻知识的在地性

当贝儿撕毁为国王绘制的颂圣画作,转身走进贫民窟记录真实生活时,他完成了关键的身份转换——从知识权威的代言人变为民间智慧的采集者,这提示教育者:比起灌输既定知识,更重要的是培养学生与真实世界对话的能力。 -

接纳脆弱:教育中的情感革命

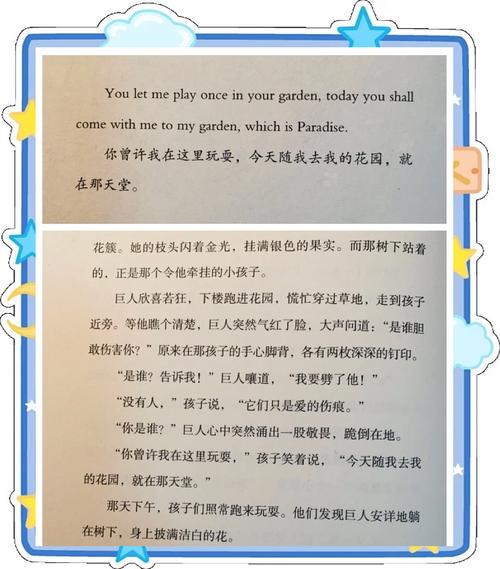

剧中贝儿与卡尔的最终和解,建立在对彼此困境的共情之上,当贝儿坦言“我也害怕被取代”,卡尔才真正放下偏执,这对师生关系的重构揭示了一个常被忽视的真理:教育的本质是人与人的相遇,而非知识与头脑的装配。 -

超越竞争:从“独木桥”到“共生网络”

故事结尾,皇家学院与地下学堂展开合作,工匠教学生锻造铁画,农妇传授植物染色技法,这种打破阶层壁垒的知识生态,恰似著名教育学家肯·罗宾逊倡导的“有机教育模型”——让教育回归社群,使学习成为生命间的能量交换。

童话照进现实的教育突围

《幸运的贝儿2》之所以超越普通续作,在于它撕开了传统教育叙事的温情面纱,将知识经济时代的残酷博弈赤裸呈现,但更重要的是,它通过贝儿们的挣扎与觉醒,为困在“内卷”中的现代人指明了一条救赎之路:当教育不再执着于生产“优胜者”,而是致力于培育“有温度的生命”,每个个体才能真正获得属于自己的人生脚本。

这或许正是童话经久不衰的魔力——它用最柔软的方式,撼动着最坚硬的现实。