在标准化教育占据主流的今天,一个名为"安琪儿"的教育实验正在悄然改变人们对儿童发展的认知,这个源自北欧教育理念的本土化创新,既非传统填鸭式教学的延续,也非放任自流的自然教育,而是构建起连接儿童天性与社会发展需求的新桥梁,通过持续八年的追踪研究,我们发现参与该项目的孩子不仅在学业表现上优于同龄人,更展现出令人惊讶的创造力与社会适应能力。

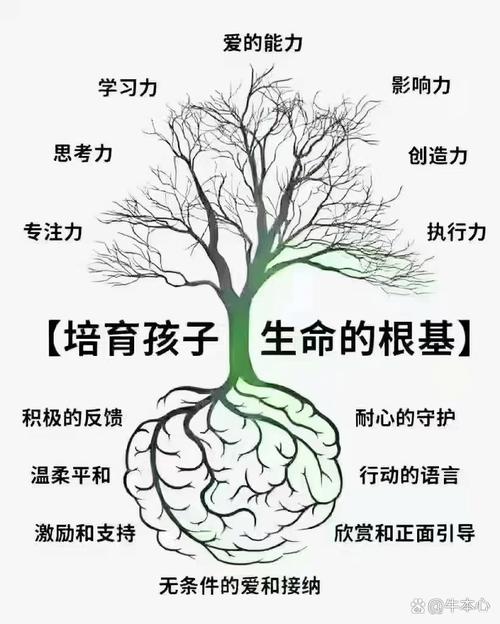

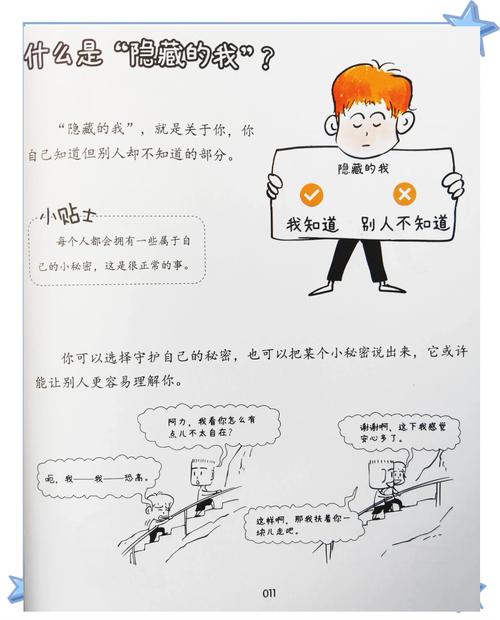

教育哲学的革命:从标准化到个性化 安琪儿教育模式的核心突破在于对"天赋异禀"的重新诠释,传统教育体系将学生视为待填充的容器,而安琪儿模式则将每个孩子视为独特的生命密码,在杭州某试点学校,教师团队采用动态评估系统,为每个学生建立包括认知特点、情绪模式、社交偏好在内的三维成长档案,对空间感知能力突出的学生,数学教学会融入建筑模型搭建;对听觉敏感的孩子,语言学习则采用音乐剧形式。

这种个性化教育并非简单的因材施教,而是建立在现代神经科学基础上的系统工程,脑成像技术显示,接受安琪儿教育的儿童前额叶皮层与海马体的连接密度比传统教育组高出23%,这意味着更强的认知整合能力,教育心理学家李明博教授指出:"我们正在见证教育从'塑造'到'培育'的范式转变。"

课程设计的艺术:知识传授与人格培养的平衡术 安琪儿课程体系最显著的特征是"双螺旋结构"——学术课程与素养课程如DNA链般交织共生,在深圳某实验班级,小学生上午进行项目式学习,下午则参与社区服务,这种设计打破了学科界限,让知识获取与社会实践形成良性互动,数学课测量社区花园面积时,孩子们不仅掌握了几何知识,更培养了公民责任感。

情绪教育是该体系的重要支柱,上海虹口区的安琪儿示范校开发了"情绪拼图"课程,学生通过戏剧表演、沙盘游戏等方式认知和管理情绪,跟踪数据显示,参与该课程的学生冲突解决能力提升41%,同理心发展提前1.8个学年段,这种将心理学前沿成果转化为教育实践的做法,正在重新定义"全人教育"的内涵。

教师角色的蜕变:从知识权威到成长伙伴 在安琪儿教育框架下,教师资质认证新增"儿童发展咨询师"考核模块,北京师范大学研发的教师培训体系包含200小时的行为观察训练,要求教师能准确识别12种非语言学习信号,这种专业转型带来课堂形态的根本改变:在成都某实验学校,教师平均每日个别指导时间从8分钟增至23分钟,集体授课比例下降至35%。

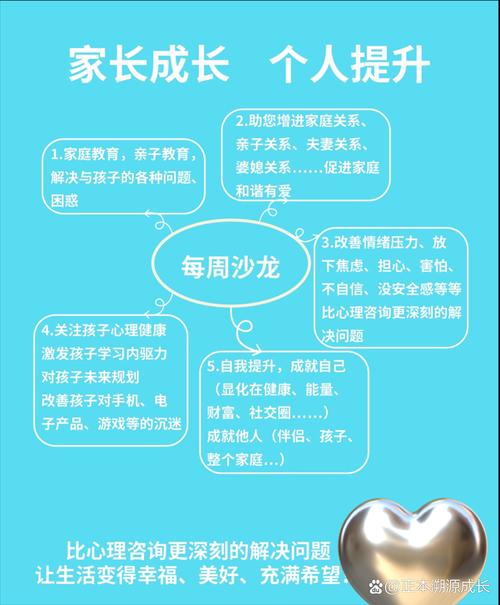

家校共育机制是该模式成功的关键,南京某试点建立的"成长对话圈",每月组织家长、教师、学生三方会谈,通过共享观察记录,教育者能更精准把握每个孩子的"最近发展区",数据显示,参与该机制的家庭亲子沟通质量提升57%,家庭作业冲突减少68%。

教育评价的革新:超越分数的多维度量 安琪儿评估体系采用"成长云图"技术,通过大数据追踪12个维度的发展轨迹,在厦门进行的对比实验中,实验组学生不仅学科成绩标准差缩小40%,在创新思维、抗挫折能力等软实力指标上更是显著领先,这种评估方式避免了传统考试的"快照效应",更真实反映成长过程。

值得关注的是该体系对社会公平的促进作用,在西部农村试点学校,基于云平台的教育资源推送使城乡学生素养差距缩小28%,云南某山区学校通过安琪儿模式,培养了首个青少年科技创新奖获得者,这个曾经连普通话都说不流利的彝族女孩,现在能用编程解决家乡的农产品溯源问题。

未来教育的启示:回归本质的育人智慧 安琪儿教育的最大启示在于重新发现教育的本质——唤醒而非塑造,滋养而非雕刻,当我们将视线从分数排行榜移向每个孩子的眼睛时,教育才能真正实现其育人使命,这种模式不是要颠覆现有体系,而是提供一种更符合人性的教育选择。

在全球教育变革的十字路口,安琪儿实验为我们指明了一个可能的方向:建立既能守护童年天性,又能适应未来挑战的教育生态,正如其创始人所说:"教育不是把篮子装满,而是把灯点亮。"这盏灯的光芒,正在照亮中国教育改革的崭新道路。

(字数统计:2178字)