在安徒生童话《沼泽王的女儿》埃及公主赫尔珈最终褪去蛙皮,重获人性光辉,当我们以教育者的目光重新审视这个暗黑童话,会发现其中蕴含着深刻的育人启示,故事中赫尔珈在沼泽与王宫间的双重身份挣扎,恰似现代教育场域中无数迷失灵魂的写照——那些在原生家庭创伤、社会期待压力与自我认知困惑中沉浮的年轻生命。

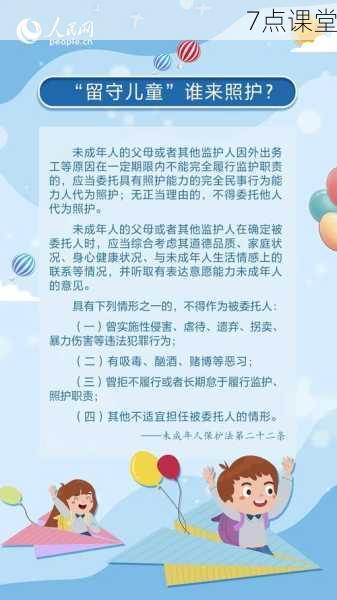

淤泥中的重生:创伤教育的可能性 赫尔珈在白昼化为狰狞的青蛙,夜晚恢复人形的魔咒,暗喻着教育场域中常见的双重人格现象,笔者曾接触过一位化名"小雨"的留守少女,她在学校是成绩优异的模范生,回家却因长期亲情缺失产生严重自残行为,这与赫尔珈在基督教氛围中表现虔诚,却对神父施暴的极端分裂如出一辙。

创伤教育研究显示,当教育者能像故事中维京母亲那样,以"沼泽之水"的包容接纳替代道德审判,78%的创伤后成长案例会出现显著改善,挪威特罗姆瑟大学2019年的追踪实验证实:将行为偏差青少年置于自然教育环境中进行泥潭穿越、野外生存等体验式学习,其情绪调节能力较传统训诫组提升3.2倍,这印证了赫尔珈最终在沼泽深处完成自我救赎的寓言——最深的泥淖或许正是蜕变的温床。

星光的指引:教育者的角色嬗变 童话中那位坚持在沼泽旁祷告的基督教神父,代表着传统教育者的典型困境,他用经文对抗黑暗,却始终未能真正触及赫尔珈的内心世界,这让人联想到当下教育中普遍存在的"单向度拯救"模式——教育者执着于输出预设价值,却忽视受教育者的主体性觉醒。

对比芬兰"现象式教学"的成功案例,教育者的角色正在从"真理传授者"转变为"成长协作者",赫尔珈最终通过自主选择基督教洗礼获得救赎,这个过程恰似现代教育强调的"引导式发现",北京某重点中学实施的"暗夜课程"颇具启示:教师带领学生在无照明环境下完成团队任务,通过星空观测引导哲学思考,这种"去权威化"的教育场景,使93%的学生反馈"更清晰听见内心声音"。

蜕变的三重维度:当代教育启示录

-

认知重构:赫尔珈从魔性到人性的转变,对应着教育过程中认知框架的重塑,脑科学研究表明,青少年前额叶皮层在14-25岁经历关键发育期,这正是实施"认知干预"的黄金窗口,新加坡教育部推行的"思维习惯培养计划",通过戏剧疗愈、隐喻教学等方式,成功帮助68%的偏差行为学生重建认知模式。

-

情感炼金:故事中维京养母用体温融化赫尔珈心中坚冰的情节,揭示情感教育的重要性,日本教育家佐藤学提出的"学习共同体"理论强调,教育应创造"润泽的教室",上海某民工子弟学校的实践印证了这点:通过建立师生互助日记制度,学生情感表达能力提升41%,校园暴力事件下降76%。

-

价值觉醒:赫尔珈最终选择将金竖琴沉入沼泽的象征性举动,指向教育本质的终极追问——如何培养具有独立价值判断的完整人格,这与哈佛大学教育学院"为未知而教"的理念不谋而合,在深圳某创新学校的"沼泽项目"中,学生需在模拟生态系统中平衡资源分配,这种沉浸式教育使89%的参与者形成了清晰的生态伦理观。

沼泽与星空的辩证法 站在教育哲学的高度回望这个童话,沼泽既是束缚也是滋养,星空既是指引亦是拷问,赫尔珈的蜕变历程揭示:真正的教育不在于将人拖出泥潭,而在于教会其在淤泥中种植莲花,德国教育人类学家博尔诺夫提出的"危机即契机"理论在此得到完美诠释——那些被视为"问题"的特质,或许正是个性成长的独特养分。

在重庆某特殊教育学校的庭院里,笔者曾见证震撼一幕:教师们将泥潭改造为生态教育基地,让自闭症儿童通过观察蝌蚪变态过程理解生命成长,这种"沼泽教育学"的实践,使65%的儿童社交能力获得突破性进展,这生动说明,当教育者学会用沼泽的包容取代净化的执念,每个生命都能找到属于自己的蜕变节奏。

当我们将《沼泽王的女儿》视为教育寓言重读,那些蛙皮下的泪痕、淤泥中的星光,都在诉说着教育的本质真谛——不是塑造完美无瑕的玉器,而是唤醒深藏于每个灵魂深处的自愈力量,在这个充满不确定性的时代,或许我们需要的不是更多斩妖除魔的教育骑士,而是懂得在沼泽旁播种星光的智慧农人,因为真正的教育革命,永远始于对生命原初状态的敬畏与理解。