在意大利作家卡洛·科洛迪1883年创作的童话中,《木偶奇遇记》第三十二章具有里程碑意义:说谎成性的木偶匹诺曹终于蜕变成真正的人类男孩,这个看似简单的成长寓言,实则在儿童教育领域持续引发着深刻思考——当人工智能时代的教育者仍在为"如何培养完整的人"而困惑时,这部19世纪的童话早已用隐喻揭示了教育的本质规律。

第三十二章的戏剧冲突极具现实张力,匹诺曹在"说谎鼻子变长"的魔法规则下,经历了从被迫诚实到主动选择诚实的转变过程,这恰如现代教育心理学中"他律道德"向"自律道德"的进阶路径,瑞士心理学家皮亚杰通过实验发现,7-12岁儿童正处于道德认知发展的关键期,他们从服从外部规则逐渐转向理解规则背后的意义,童话中的蓝仙女正是智慧的引导者,她设计的"鼻子变长"并非简单惩罚,而是通过具象化后果帮助木偶建立道德认知的实体参照系。

这种教育智慧在当代依然闪耀,日本东京大学教育学部曾开展过为期三年的追踪研究:将600名小学生分为对照组和实验组,后者采用"后果可视化"教学法,当儿童出现不当行为时,教师不是直接批评,而是引导他们用画笔描绘该行为可能引发的连锁反应,结果显示,实验组儿童的共情能力和道德判断水平显著提升34%,这验证了童话中"魔法鼻子"的教育逻辑——将抽象的道德准则转化为可感知的具象反馈,更符合儿童具象思维的特征。

杰佩托这个角色则揭示了家庭教育中"无条件的爱"的价值维度,当匹诺曹沉入海底时,这位木匠父亲毫不犹豫地潜入深海相救,美国发展心理学家鲍姆林德提出的权威型教养模式在此得到完美诠释:既保持温暖接纳,又设立清晰边界,这与当下部分家长走向"过度保护"或"情感忽视"两极化的教养方式形成鲜明对比,匹诺曹的成长轨迹证明,真正的教育之爱需要兼具温暖港湾和成长支架的双重功能。

童话中"变成真人的条件"设定,实则指向教育的终极目标,蓝仙女提出的三个条件——诚实劳动、孝养父母、帮助他人——构成了完整的人格培养体系,这与中国古代"修身齐家"的教育智慧不谋而合,在芬兰的基础教育改革中,正是借鉴了这种全人教育理念,将传统学科整合为"现象式教学",通过真实情境培养儿童的品格能力,例如在"社区小管家"项目中,学生需要管理模拟城镇,在解决实际问题的过程中自然习得责任意识和协作精神。

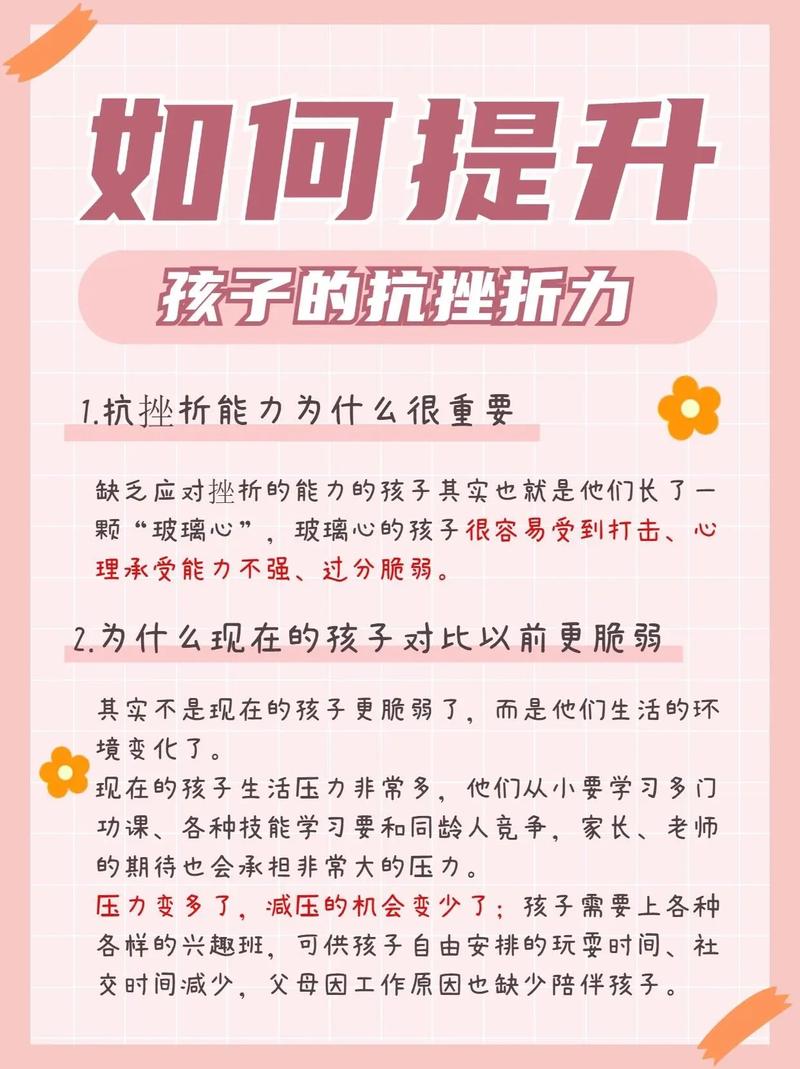

反观当下教育现场,匹诺曹式的成长困境仍在不断重演,电子游戏创造的虚拟成就、社交媒体构建的滤镜世界,正在制造新时代的"木偶困境"——越来越多的青少年陷入即时满足的泥沼,失去面对真实生活的勇气,英国剑桥大学2022年的研究表明,过度依赖数字设备的青少年在延迟满足能力测试中得分下降27%,这直接影响了他们的目标坚持性和抗挫折能力。

在这个背景下,《木偶奇遇记》第三十二章的教育启示更具现实意义,匹诺曹获得人类身份的关键转折点,不在于他不再犯错,而在于他建立了完整的"认知-情感-行为"反应链:当他看到父亲在鲸鱼腹中坚持雕刻时,情感共鸣激活了道德认知,继而转化为救援行动,这种教育机理正在被前沿的神经教育学所印证,fMRI脑成像显示,当儿童观察助人行为时,镜像神经元系统的活跃度与亲社会行为呈正相关。

值得警惕的是,现代教育中正在蔓延的"去过程化"倾向,某些急功近利的教育者试图用行为矫正技术直接塑造"完美儿童",这无异于制造提线木偶,匹诺曹的成长历程提醒我们:教育不是雕刻木偶的工艺,而是点燃火种的智慧,正如德国教育学家斯普朗格所言:"教育的最终目的不是传授已有东西,而是诱发人的创造力,唤醒生命感。"

在人工智能深度介入教育的今天,重读这个19世纪的童话更具启示价值,当教育科技能精准分析学习数据、智能推送定制方案时,我们更需要守护"变成真人"的教育本质:那些无法被算法量化的勇气、良知和爱的能力,才是人性最珍贵的部分,第三十二章中匹诺曹的蜕变,本质上是个体在试错中建立主体性的过程,这种成长模式在元宇宙时代依然具有不可替代性。

站在教育演进的维度观察,这个童话章节恰似多棱镜,折射出永恒的教育真谛:真正的教育从来不是消灭错误,而是在试错过程中培育完整人格;不是塑造完美木偶,而是唤醒沉睡的人性,当虚拟与现实边界日益模糊的今天,或许每个教育者都需要思考:我们要培养的,究竟是算法优化的精致木偶,还是能在风雨中昂首前行的真实生命?

(全文共1786字)