在童话褶皱中寻找教育密码

当匹诺曹在第二十七章被卖至马戏团的时刻,科洛迪用看似荒诞的童话笔触,揭开了工业化时代教育困境的深层隐喻,这个被剥夺人形、沦为表演工具的木偶,恰似现代教育体制中无数被异化的灵魂,在儿童文学的表象之下,这部19世纪末的经典作品以惊人的预见性,勾勒出教育场域中自由意志与规训权力的永恒角力。

异化与惩罚的双重变奏

匹诺曹变成驴子的过程,在生物学维度是荒诞的童话想象,在教育哲学层面却是精准的隐喻投射,当蓝发仙女施予的"变形咒"生效时,木偶耳朵的异化生长暗示着教育惩戒机制对身体规训的具象化,这种从精神到肉体的双重惩罚,在19世纪欧洲盛行的体罚教育中能找到清晰对应——教师用戒尺矫正的不仅是学生的坐姿,更是对独立思考能力的压制。

科洛迪特意安排匹诺曹在马戏团遭受鞭打的情节,与当时盛行于意大利教育界的"机械训练法"形成互文,教育者将知识灌输等同于驯兽表演,用重复训练替代思维启迪,这种将人降格为条件反射机体的教育方式,在匹诺曹被迫完成的跳火圈表演中得到了戏剧化呈现,当驴子因伤致残被投入大海时,其象征意义已超越个人悲剧,直指整个时代教育异化的残酷本质。

规训牢笼中的自由悖论

第二十七章最深刻的矛盾,体现在匹诺曹对"自由"认知的错位,这个始终渴望摆脱约束的木偶,最终却在追求自由的过程中陷入更深重的奴役,这种吊诡现象映射着教育场域中的根本困境:当教育异化为规训工具时,它许诺的解放反而成为新的枷锁,马戏班主用"自由表演"的说辞粉饰剥削本质,恰似某些教育者用"为你好"的名义实施精神控制。

这种自由悖论在福柯的规训理论中得到哲学印证,教育机构如同全景敞视监狱,通过考试、排名、行为规范等微观权力机制,将外在约束内化为自我审查,匹诺曹在表演失误时产生的强烈羞耻感,正是这种规训内化的典型表现,当教育成为制造标准化产品的流水线,每个"不合格产品"的诞生都伴随着对个体独特性的暴力抹除。

创伤体验中的认知重构

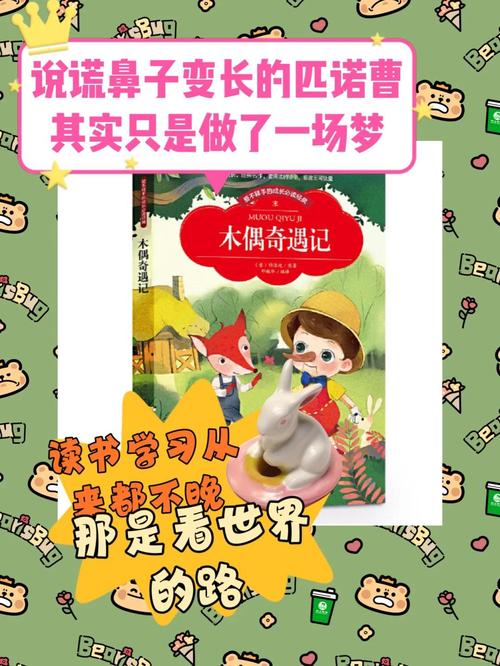

匹诺曹在第二十七章经历的生理创伤(耳朵变长、腿部伤残)与心理创伤(尊严丧失、身份迷失),构成其人格觉醒的必要条件,这种通过极端体验实现认知跃迁的模式,暗合皮亚杰认知发展理论中的"失衡-顺应"机制,当既有认知框架无法解释现实冲击时,主体被迫打破原有图式进行自我重构。

教育史上的诸多案例印证了这种创伤教育的双刃剑效应,苏格拉底的"产婆术"通过不断诘问制造认知冲突,蒙台梭利的"错误控制"教具利用试错引发自我修正,匹诺曹在海水浸泡中褪去驴皮的过程,恰似教育过程中打破错误认知后的顿悟时刻,这种暴力去蔽式的成长路径,既揭示了传统惩戒教育的合理性限度,也暗示着教育本质中不可避免的阵痛属性。

教育戏剧中的符号解码

本章出现的多重意象构成完整的符号系统:驴耳朵象征被异化的感知能力,马戏鞭代表规训暴力,海水则隐喻净化与重生,这些符号在儿童认知层面构成奇幻冒险故事,在教育哲学维度却构建起严密的隐喻体系,驴耳的生长曲线暗合知识灌输的异化过程,从最初的好奇探求(木偶时期)到被动接受(驴子时期),最终在海水浸泡(认知净化)后实现真正的理解。

这种符号系统与布鲁纳的"螺旋式课程"理论形成奇妙呼应,教育本应是通过不同认知层级的循环上升实现理解深化,但当教育沦为机械训练时,这种螺旋就异化为压制性的重复循环,匹诺曹必须经历从木偶到驴子再到人的形态轮回,方能突破这种恶性循环,这为理解教育中的试错机制提供了具象化注脚。

规训教育的历史回响与现实映照

将第二十七章置于19世纪欧洲教育史语境中考察,可见其尖锐的现实批判性,彼时正值赫尔巴特阶段教学法风靡之际,强调严格的管理与训练的教育理念,与马戏团的驯兽逻辑存在惊人的同构性,科洛迪通过童话叙事揭示的,正是这种将人工具化的教育哲学的危险倾向。

在当代教育场景中,这种规训逻辑并未消失,而是以更隐蔽的方式存在,标准化考试制度对创造力的扼杀,绩效评估体系对教师自主性的侵蚀,以及教育产业化对学生个性的消解,都可视为"驴子寓言"的现代变奏,当某地中学用AI系统监控学生表情时,我们仿佛看见电子时代的驴耳正在课堂里悄然生长。

救赎之路的教育学启示

匹诺曹最终通过海水浸泡恢复人形的情节,为突破教育异化提供了象征性解决方案,这种救赎包含三个关键要素:自然力量的介入(海水)、自我意识的觉醒(挣脱驴皮)、以及外部环境的改变(脱离马戏团),对应到教育领域,这提示着重建教育生态的三重路径:回归自然认知规律、激发主体自觉意识、改造压迫性制度环境。

杜威"教育即生长"的理念在此获得叙事化诠释,真正的教育不应是外在形态的强行塑造,而应是通过创设适宜环境促进内在潜能的自然舒展,当匹诺曹不再是他人操控的木偶,也不做惯性驱动的驴子时,他才真正获得作为"人"的主体性,这种双重解脱的教育启示,对破除当下教育中的"内卷"困局具有重要参照价值。

童话镜像中的教育未来

重读这个159年前的故事,我们在奇幻叙事中照见教育现代化的深层焦虑,当人工智能开始取代传统教育者时,当元宇宙重构学习场景时,《木偶奇遇记》第二十七章揭示的核心命题愈发凸显:在技术赋能与人性异化的悖论中,教育究竟是在培育完整的人,还是在制造更精致的工具?

答案或许藏在匹诺曹的蜕变轨迹中:真正的教育觉醒,始于对规训机制的自觉反抗,成于主体意识的完整建构,当教育能够帮助每个学习者守住"拒绝成为驴子"的底线,培养"永远警惕鞭子"的勇气,那个关于人的完整性的教育理想,或许终将在现实土壤中生根发芽。

这部童话留给当代教育者最宝贵的启示,不是如何防止孩子说谎(如著名的长鼻子隐喻),而是怎样在教育过程中守护人性的完整,在标准化与个性化的永恒张力中,我们需要时刻谨记:最好的教育,永远是帮助学习者成为"人"的艺术,而非制造完美"木偶"的技术。