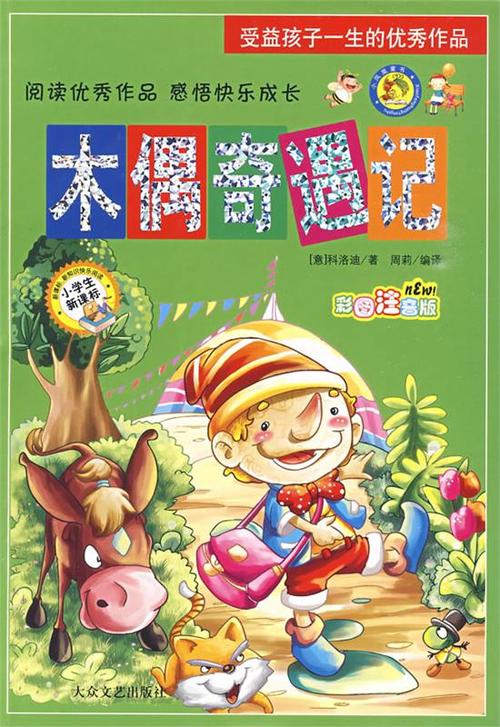

在儿童文学殿堂里,《木偶奇遇记》犹如一面魔镜,映照出人类成长历程中最本质的精神图谱,当故事行进至第二十八章,这个充满象征意味的寓言终于迎来最具教育张力的篇章——皮诺曹在盐田劳动的救赎之路,这个被无数读者铭记的经典场景,实则蕴含着深邃的教育哲学,其价值在当代愈发显现出超越时空的启示意义。

惩戒教育的双重维度 盐田劳作作为对皮诺曹"驴化"的惩罚,展现出惩戒教育中物质与精神的双重维度,烈日下搬运盐袋的肉体痛苦,对应着失信说谎带来的道德困境;盐粒渗入伤口的刺痛感,恰似谎言对灵魂的持续腐蚀,这种具象化的惩戒方式,暗合杜威"教育即生活"的理念,让儿童在具身体验中理解行为后果。

值得注意的是,科洛迪并未将惩戒简单等同于暴力压制,监工对皮诺曹的惩罚始终遵循自然法则:驴子的形态对应体力劳动,盐的重量对应谎言的"沉重",这种惩戒与过错之间的逻辑关联,正符合皮亚杰认知发展理论中"自律道德"的形成机制——儿童通过理解行为与后果的必然联系,逐渐建立内在道德准则。

劳动教育的净化功能 盐田场景中的劳动具有强烈的净化隐喻,盐在人类文明史上既是防腐剂又是洁净象征,皮诺曹在此反复搬运盐袋的过程,实则是通过劳动涤荡灵魂的污浊,这种将道德净化与体力劳动相结合的教育方式,呼应了裴斯泰洛齐"手脑并用"的教育思想,揭示出劳动在人格塑造中的独特价值。

现代教育研究证实,适度的体力劳动能促进前额叶皮层发育,增强自我调控能力,皮诺曹在日复一日的劳作中,逐渐摆脱驴子的动物性本能,正是劳动促使大脑神经重构的文学写照,这种将神经科学与教育叙事完美融合的创作手法,展现出科洛迪超越时代的洞察力。

痛苦体验的成长意义 当盐粒嵌入伤口引发剧痛时,皮诺曹终于意识到:"疼痛是比任何语言都诚实的老师。"这种通过痛苦获得认知突破的描写,揭示了教育过程中"挫折体验"的必要性,现代积极心理学中的"抗逆力"培养理论,在此得到生动的文学诠释。

值得注意的是,小说中的痛苦始终伴随着希望:盐田尽头的海浪声暗示着救赎的可能,监工偶尔的仁慈目光预示着教育的温度,这种"痛苦-希望"的二元结构,完美诠释了维果茨基"最近发展区"理论——恰当的挑战既能引发认知冲突,又保留着跨越障碍的可能。

身体变形的教育隐喻 从木偶到驴子再到人形的蜕变过程,构成精妙的身体教育学隐喻,布迪厄的"身体惯习"理论在此得到印证:皮诺曹每次形体变化都是内在道德状态的外显,当他说谎时身体僵硬如木,放纵享乐时异化为驴,最终通过诚实劳动恢复人形,这种身心合一的道德教育模式,远比单纯的说教更具震撼力。

现代教育中的具身认知理论强调,道德认知与身体体验密不可分,皮诺曹必须通过驴子的身体感受理解诚信的价值,这种教育路径与当前"体验式德育"的理念不谋而合,当我们的教育还在争论惩戒的尺度时,这个19世纪的童话早已给出答案:真正的教育应让错误显化为可感知的身体经验。

沉默导师的教育智慧 监工这个看似冷酷的角色,实则是科洛迪精心设计的"沉默导师",他从不进行道德说教,只是严格执行自然法则:驴子就该劳动,偷懒就要挨饿,这种"无言的教诲"恰恰符合卢梭"消极教育"的理念——让儿童通过环境反馈自主建构认知。

在盐田场景中,教育者的权威来自自然规律而非个人意志,监工挥动皮鞭的节奏与太阳起落同步,惩罚力度与劳动成果直接相关,这种将教育规律客体化的处理方式,为当代教师角色定位提供启示:教育者应是自然法则的阐释者,而非个人意志的强制执行者。

救赎之路的现代启示 当皮诺曹在月夜下凝视大海时,这个充满宗教意味的场景揭示出教育的终极目标:自我救赎,盐田中的每袋盐都是他必须偿还的道德债务,这种"救赎型"教育模式,对当前盛行的心灵鸡汤式教育形成有力反拨。

在功利主义教育观蔓延的今天,这个童话提醒我们:真正的成长需要直面错误的勇气,需要偿还代价的担当,需要凤凰涅槃的决绝,皮诺曹的盐田岁月告诉我们,教育不应是温室中的呵护,而应是在保证生命安全的前提下,允许儿童经历必要的挫折与救赎。

重读《木偶奇遇记》第二十八章,我们看到的不仅是童话的奇幻外壳,更是穿越时空的教育智慧,在这个寓言性极强的惩戒教育场景中,科洛迪用文学之笔勾勒出道德发展的本质规律:成长需要代价,救赎依赖行动,教育重在体验,当我们的教育还在惩戒的边界徘徊时,这个诞生于1883年的童话早已指明:真正的教育惩戒,应该像盐田里的盐粒——既能带来刺痛,也能防腐疗伤;既能引发泪水,也能折射光明。

在人工智能时代重审这个工业革命时期的童话,我们更能体会其超越性的教育价值,当虚拟世界日益消解真实体验时,皮诺曹的盐田经历警示我们:道德教育必须保持与物质世界的血肉联系,或许,这正是经典文学永恒魅力的根源——它用最朴素的象征,道破了最深刻的教育真谛。