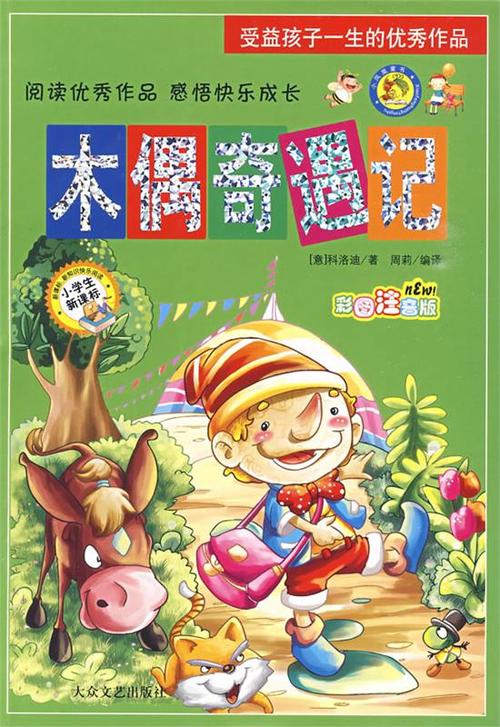

在科洛迪的传世之作中,第二十五章犹如一柄锋利的手术刀,精准地剖开了成长教育的本质,当匹诺曹在"玩乐岛"蜕变为驴子的瞬间,这个充满魔幻色彩的寓言突然爆发出惊人的现实穿透力——在当代青少年沉迷虚拟游戏、短视频成瘾的今天,这个诞生于1883年的故事章节,依然在叩击着每个教育者的灵魂:我们究竟在培养怎样的人?

驴子耳朵的现代隐喻

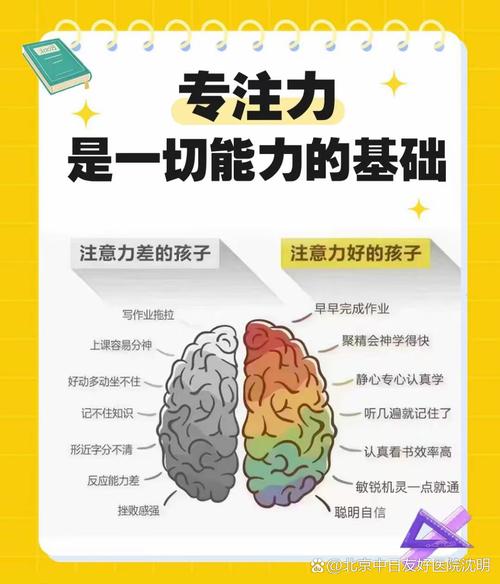

"玩乐岛"的狂欢场景与当下青少年生存状态形成惊人镜像,当匹诺曹在九个月疯狂嬉戏后长出驴耳时,这个魔幻场景在数字时代有了新的注脚:无数少年在手机屏幕前佝偻的脊背,在虚拟世界日渐麻木的眼神,都是这个时代的"驴耳",佛罗伦萨大学儿童发展研究中心的数据显示,12-18岁青少年日均使用电子设备时间已突破7小时,注意力碎片化程度较二十年前恶化400%。

科洛迪用驴子的意象构建了双重隐喻:生理异化指向心智退化,动物性特征暗示人性丧失,当匹诺曹的双手变成蹄子无法握笔,声带退化只能嘶鸣,这些细节都在警示教育异化的恶果——日本教育学家佐藤学提出的"空壳化成长",恰是这种只重知识灌输而忽视人格培养的必然产物。

教育惩戒的双重面相

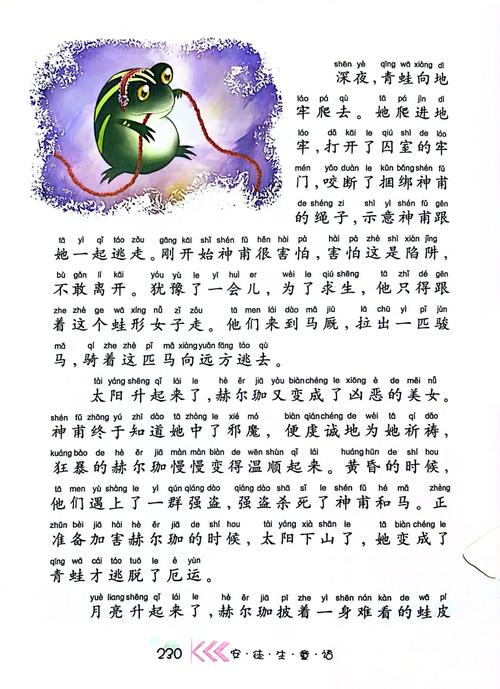

马戏团班主的皮鞭抽打,在儿童文学史上留下最震撼的教育场景,这个看似暴力的惩戒者,实则是科洛迪设置的精妙教育隐喻:当内在道德约束失效时,外部规训就会显露出狰狞面目,意大利教育心理学家蒙特梭利的研究表明,缺乏自律能力的儿童,成年后遭遇社会惩戒的概率提升73%。

但惩戒本身具有悖论性,班主用饥饿迫使驴子跳圈,这种功利化训练制造出机械的服从,这与某些教育者用分数威逼、用排名恐吓何其相似?美国教育家杜威在《民主与教育》中批判的"训练动物式教育",正是这种将人降格为条件反射机器的危险倾向。

真正的教育惩戒应该如普罗米修斯的火种,在痛苦中点燃自省之光,当匹诺曹在鲨鱼腹中重逢父亲时,那滴融化盐层的眼泪,才是惩戒应有的终极形态——不是制造恐惧,而是唤醒良知。

深渊中的重生密码

匹诺曹的"鲸腹之旅"构成完整的教育闭环,这个密闭空间恰似心理咨询师的诊疗室,剥离了所有外界干扰,只剩下最本真的自我对话,德国存在主义哲学家雅斯贝尔斯所说的"极限境遇",在此显现出强大的教育张力:只有在彻底失去自由时,人才会真正思考自由的价值。

父亲杰佩托在黑暗中的雕刻动作,是最动人的教育场景,这个重复的劳作姿态,既是物理生存的需要,更是精神传承的象征,教育人类学家玛格丽特·米德提出的"后象征文化"在此得到完美诠释——父辈通过行动而非说教完成文化传递。

当木偶最终冲破鲸腹时,这个重生仪式暗合了荣格心理学中的"个体化进程",盐层结晶的脱落不仅是物理变化,更是主体意识的觉醒,从此,那个需要提线操纵的木偶消失了,取而代之的是具有自由意志的"真正的人"。

在这个AI技术重塑教育形态的时代,重读这个19世纪的童话章节,我们触摸到了超越时空的教育真谛:真正的成长从来不是平滑的直线,而是需要经历异化的警醒、惩戒的阵痛、深渊的自省,当我们的教育还在沉迷于制造"精致木偶"时,科洛迪早已在亚平宁半岛的星空下预言:唯有经过盐与火的淬炼,木偶才能获得真实的心跳,这或许就是经典文学的力量——它用最荒诞的寓言,道破了最本真的教育哲学。