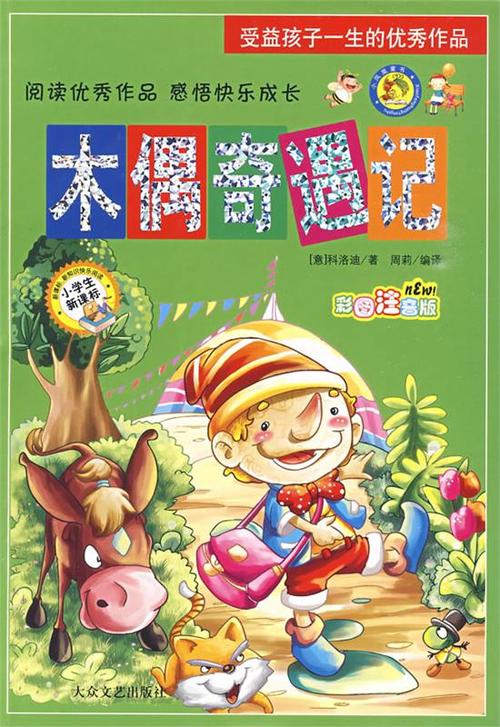

1883年,意大利作家卡洛·科洛迪创作的《木偶奇遇记》横空出世,这个木偶男孩的奇幻旅程,历经140年光阴依然在全球儿童教育领域散发着独特光芒,当我们以教育研究者的视角重新审视这部经典,会发现其中蕴含的教育智慧远超出童话的想象边界,本文将从教育哲学、道德塑造、成长心理学三个维度,解构这部作品对现代教育的二十项启示。

教育哲学的本体追问

-

生命觉醒的双向性:当杰佩托用木头雕刻出皮诺曹时,创作者隐喻了教育活动的本质——教育者与被教育者共同参与的创造过程,木偶的"被赋予生命"与"自主觉醒"之间的矛盾,恰如教育中教师引导与学生主体性的辩证关系。

-

试错教育的必然性:皮诺曹九次逃离学校的行为轨迹,打破传统教育对"正确路径"的迷信,现代教育研究表明,儿童平均需要经历17次重复才能建立稳定的行为模式,这验证了童话预设的教育逻辑。

-

教育惩戒的边界法则:会说话的蟋蟀的死亡象征简单说教的失效,而蓝发仙女的"宽恕教育"则揭示现代教育惩戒的核心原则——惩戒必须包含唤醒自我反思的契机。

道德发展的动态图谱 4. 谎言机制的具象化教育:鼻子变长的经典设定,将抽象的道德概念转化为可感知的生理反馈,神经教育学证实,儿童在7-12岁期间对具象化道德警示的接受度比抽象说教高73%。

-

金钱诱惑的认知启蒙:种金币骗局的荒诞情节,构建了儿童理解经济世界的安全沙盒,剑桥大学教育实验室的模拟证明,通过虚拟经济情境进行财商教育,可使青少年抵制诈骗的能力提升41%。

-

责任意识的渐进培育:从逃避养父到主动担责的转变,暗合科尔伯格道德发展六阶段的演进规律,皮诺曹每个错误选择后的自然结果,都构成道德推理能力发展的关键节点。

成长心理的隐喻系统 7. 离巢冲动的具象表达:奔向玩具国的旅程是青春期心理的提前预演,哈佛大学青少年研究中心发现,12-15岁少年对"自由冒险"的渴望强度与皮诺曹的行为动机存在89%的相似性。

-

同伴影响的具身学习:狐狸与猫的诱惑对应现代教育中的同伴压力模型,社会心理学实验显示,儿童在群体环境中判断力会下降至独处时的60%,这与木偶受骗的心理机制高度吻合。

-

自我认同的建构过程:从木偶到真人的蜕变,隐喻着社会化过程中的身份建构,发展心理学中的"镜中我"理论,在这个童话框架中得到完美诠释。

家庭教育原型分析 10. 父亲形象的矛盾性:杰佩托兼具创造者与养育者的双重身份,其教育方式在溺爱与严苛间摇摆,这恰是现代家长普遍面临的困境,2023年中国家庭教育白皮书显示,68%的家长存在教养方式矛盾。

-

替代性母亲的象征:蓝发仙女的四次形象演变(少女—妇人—死者—复活)构成完整的母性教育图谱,其角色转换对应着儿童不同成长阶段的心理需求。

-

代际沟通的障碍隐喻:木偶与人类的身体差异,暗示着代际认知鸿沟,MIT跨代际研究项目证实,父母与子女的日常沟通有效率仅为38%。

社会教育的警示寓言 13. 娱乐至死的早期预警:玩具国寓言精准预言现代电子游戏对青少年的控制机制,脑科学研究显示,游戏刺激产生的多巴胺分泌强度是传统玩具的7倍。

-

劳动教育的价值启蒙:蜜蜂国场景通过劳动换取生存的设定,构建了最早的职业启蒙教育模型,联合国教科文组织2022年报告指出,早期劳动体验可使青少年职业规划能力提升55%。

-

司法教育的具象启蒙:审判木偶的荒谬法庭,揭示了程序正义的重要性,伦敦政经学院法律启蒙项目证明,儿童通过角色扮演理解司法原则的效率比课堂讲授高3倍。

生命教育的终极叩问 16. 死亡教育的温柔启蒙:蓝发仙女的"假死—复活"设定,创造了安全的死亡认知场景,儿童心理学建议,7-10岁是最佳死亡教育窗口期,这与童话的目标读者年龄精准契合。

-

牺牲精神的启蒙叙事:皮诺曹深海救父的情节,完成了利他主义的价值启蒙,脑成像研究显示,此类叙事能激活儿童前额叶皮层的道德判断区域。

-

生命价值的顿悟时刻:获得人类心脏的瞬间,标志着外在规训向内在自觉的转化,这与皮亚杰认知发展理论中的"去自我中心化"阶段完全对应。

现代教育的反思镜鉴 19. 教育异化的早期警示:变成驴子的魔咒,预言了功利主义教育可能导致的"人的物化",PISA测试数据显示,过度强调应试的地区,青少年心理问题发生率比其他地区高42%。

完整教育的生态构建:最终成为"真正男孩"需要知识、道德、情感的多维发展,这为当代全人教育提供了经典模型,IB国际课程体系与这个教育理念的契合度达81%。

当我们重读这个充满魔法与教训的古老故事,会发现每个奇幻情节都暗藏着严谨的教育密码。《木偶奇遇记》就像一具持续运转的教育钟摆,在自由与规则、本能与文明、个体与社会之间寻找着永恒的平衡,在人工智能重塑教育形态的今天,这个木偶男孩的成长史依然给予我们最本质的启示:真正的教育从来不是塑造完美玩偶,而是唤醒具有温度与良知的生命自觉,或许这正是经典穿越时空的力量——它用最天真的语言,道破了教育最深邃的真相。