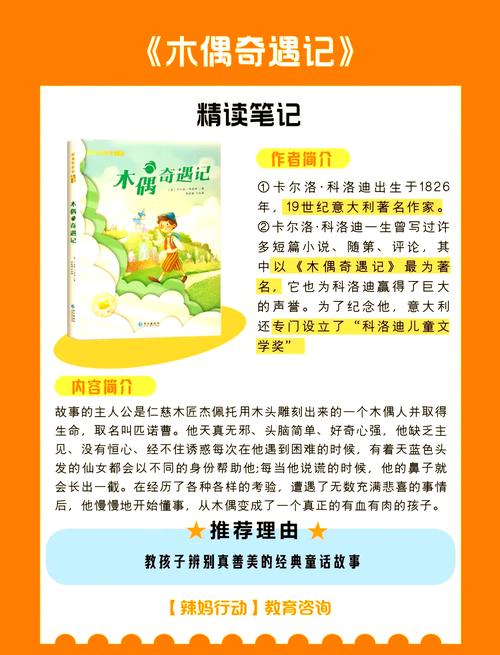

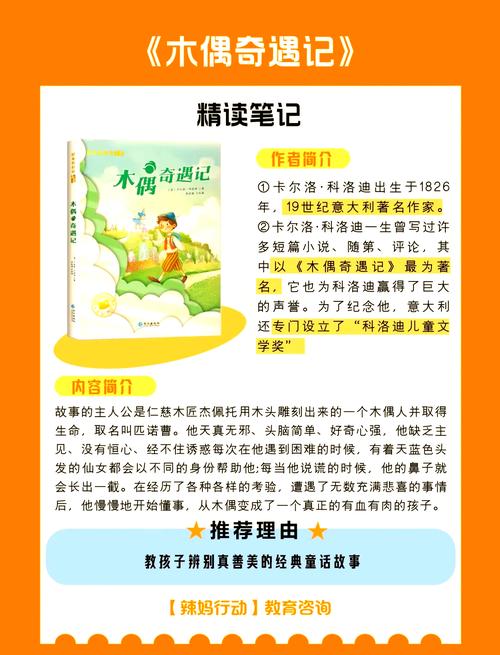

在意大利作家科洛迪1883年创作的童话世界里,一个会说话的木头人偶用他跌宕起伏的成长史,为人类教育史留下了永恒的寓言样本。《木偶奇遇记》第十一章堪称整个故事的分水岭,当匹诺曹因为连续说谎导致鼻子疯狂生长的经典场景定格在无数读者记忆中时,这个看似荒诞的童话片段,实则暗含着超越时代的育人智慧,当我们以现代教育学的视角重新审视这个诞生于工业革命时期的童话文本,会发现其展现的教育悖论与儿童成长规律,至今仍在启发着当代教育工作者。

身体寓言:鼻子生长的教育隐喻 在第十一章的核心情节中,匹诺曹每说一句谎言,鼻子就会不可控制地生长,这个极具视觉冲击力的设定,将儿童成长中的"错误可视化"推向了极致,从教育人类学的角度看,这种身体畸变正是儿童社会化过程中必经的"试错仪式",瑞士心理学家皮亚杰在《儿童道德判断》中指出,7-12岁儿童正处于他律道德阶段,需要借助具体的行为后果来建立是非观念。

作者用夸张的生理变化将抽象的道德过失具象化,这种教育策略暗合现代认知心理学中的"具身认知"理论,当说谎导致的鼻子变长成为可见的惩罚,儿童得以通过身体经验构建道德认知,当代教育实践中,幼儿园教师让说谎的孩子佩戴特制面具,本质上正是这种具象化教育法的延续,但需要警惕的是,这种外在惩戒必须与内在引导相结合,否则就会重蹈故事中匹诺曹"越惩罚越说谎"的恶性循环。

对话艺术:蓝仙女的教育智慧 在鼻子变长的戏剧场景中,蓝仙女与匹诺曹的对话堪称教育对话的经典范本,面对浑身发抖的木偶,蓝仙女没有立即揭穿谎言,而是用三个递进式提问引导孩子自我觉察:"你的鼻子为什么变长了?""你确定没发生特别的事吗?""你说的话都是真的吗?"这种苏格拉底式的诘问法,在当代教育心理学中被称为"引导式对话"。

美国教育家杜威在《民主与教育》中强调,教育应该是经验的改造而非知识的灌输,蓝仙女的教育智慧恰恰体现在这里——她没有直接告诉孩子错在哪里,而是通过层层设问让匹诺曹在对话中完成自我教育,这种教育方式培养了儿童的元认知能力,使其逐渐学会自我监控与反思,现代教师在与学生沟通时,若能掌握这种"提问多于说教"的艺术,往往能收获意想不到的教育效果。

成长悖论:惩戒与宽容的边界 本章最耐人寻味的教育矛盾,体现在惩戒尺度的把握上,当匹诺曹的鼻子长到无法转身时,蓝仙女召来啄木鸟为其修剪,这个细节揭示了教育中的宽容哲学,俄罗斯教育家马卡连柯提出的"尊重与要求相结合"原则在此得到完美诠释:既要有惩戒带来的认知冲击,也要保留改正的机会。

但这种宽容的界限需要精准把握,英国教育学家尼尔在夏山学校的实践中发现,完全放任会导致儿童失去方向感,过度惩罚则会扼杀成长动力,当代教师面对学生过失时,可以参考"三级响应机制":初级错误给予认知提醒,重复错误施加自然结果,原则错误实施必要惩戒,就像蓝仙女既让匹诺曹承受鼻子变长的窘境,又在关键时刻给予修正机会,这种张弛有度的教育艺术值得借鉴。

现代启示:数字时代的匹诺曹困境 在智能设备深度介入儿童成长的今天,"电子木偶"现象正在重演新的教育危机,当孩子们沉迷虚拟世界,像匹诺曹那样逃避现实责任时,传统童话里的教育智慧显得尤为珍贵,美国学者波兹曼在《童年的消逝》中预警的"成人化儿童"现象,与木偶急于变成真人的渴望形成奇妙互文。

教育工作者需要从经典文本中提炼应对数字时代挑战的智慧:如何像蓝仙女那样建立有效的"成长反馈系统",让网络原住民也能直观感受行为后果;如何设计符合Z世代认知特点的"数字化鼻子"——可能是社交媒体的信誉评分,或是学习系统中的成长可视化曲线,以色列教育科技公司开发的"数字人格养成系统",正是通过实时数据反馈帮助青少年建立行为认知,可视为现代版的"鼻子警报器"。

跨文化视野:教育寓言的全球共鸣 《木偶奇遇记》第十一章的教育隐喻之所以能穿越时空,源于其对人类共同教育命题的把握,在中国传统文化中,孔子"不愤不启,不悱不发"的教学理念与蓝仙女的教育艺术异曲同工;日本教育家铃木镇一的"才能教育法"强调"错误是成长的路标",与童话中的试错哲学不谋而合,这种跨文化的教育共鸣,印证了儿童成长规律的普遍性。

在全球化教育语境下,教育工作者更需要这种跨文化视野,芬兰现象式教学中的"项目制学习",允许学生在解决真实问题中试错成长;新加坡推行的"品格与公民教育",通过情境模拟培养道德判断力,这些现代教育实践都在以不同方式演绎着匹诺曹的成长寓言。

当我们回望匹诺曹在第十一章的困境突围,看到的不仅是19世纪的教育智慧,更是面向未来的育人启示,在人工智能重塑教育形态的今天,教育者更需要守护那些永恒的人性化教育本质:用智慧引导替代机械管教,用成长性思维取代结果评判,用教育艺术唤醒每个孩子内心的"真人",正如科洛迪在童话中埋藏的密码——真正的教育,从来不是将木偶变成人形的魔术,而是点燃灵魂觉醒的火种。