被忽视的教育密码

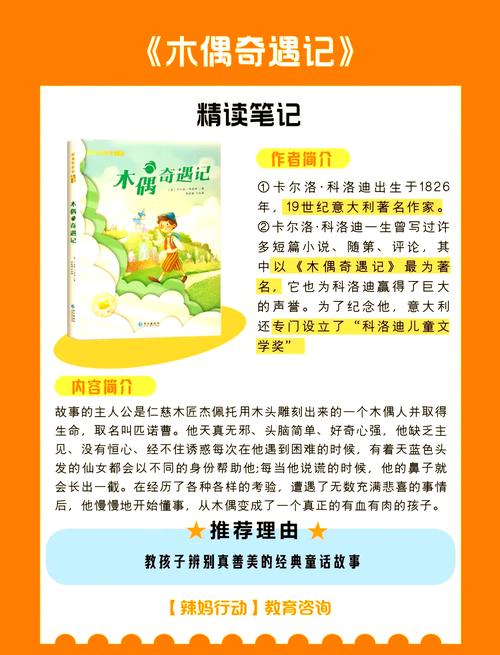

1883年诞生的《木偶奇遇记》,在霓虹灯取代烛台的21世纪,依然在全球童书畅销榜上熠熠生辉,这个关于说谎鼻子变长的童话,表面上讲述木偶变人的奇幻旅程,深层却构建着完整的教育哲学体系,当我们拆解故事中的十二个关键场景,会发现科洛迪在19世纪埋下的教育密码,正精准映射着当代教育现场的真实困境。

道德教育的镜像空间

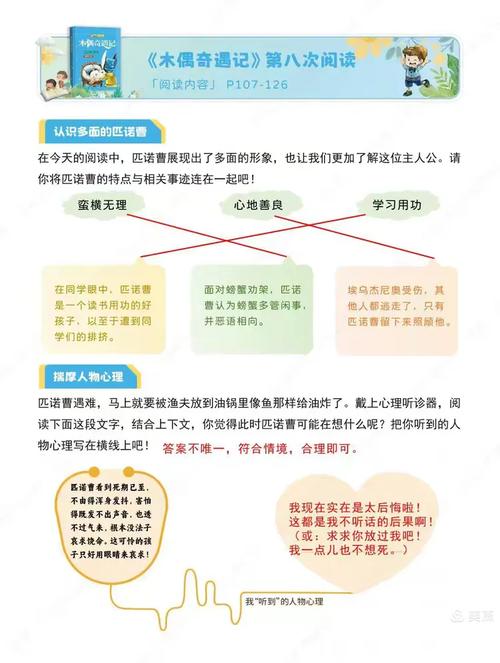

在木匠杰佩托的工作坊里,未经雕琢的木料被赋予生命的过程,隐喻着教育的本质是唤醒而非塑造,匹诺曹初见世界时莽撞地砸碎蟋蟀的房子,这个场景恰似现代教育中"先破坏后重建"的成长悖论,当代教育者需要思考:当学生像新生的木偶般横冲直撞时,我们是否给予了足够的宽容空间?

说谎鼻子变长的经典寓言,解构了传统道德说教的苍白,现代神经科学研究表明,前额叶皮层要到25岁才发育成熟,这解释了青少年为何明知说谎不对仍难自控,匹诺曹不断重复的"错误-惩罚-修正"循环,实质上构建了道德认知发展的动态模型,教育者当如蓝仙女,用魔法般的教育智慧将错误转化为成长的刻度。

成长痛楚的必经之路

在"玩乐国"的狂欢中,变成驴子的匹诺曹揭示了逃避教育的代价,这对应着当代"快乐教育"的认知陷阱——当教育者将轻松愉快等同于教育目标,实则是用糖衣包裹的懒惰,芬兰教育专家萨尔伯格指出:"真正有效的学习必然伴随认知冲突",正如匹诺曹必须穿越鲨鱼腹中的黑暗才能重生。

深海遇险的章节具有存在主义式的教育隐喻,当匹诺曹在鲨鱼腹中发现年迈的父亲,这个俄狄浦斯情结的倒置场景,暗示着代际教育的终极真相:真正的成长始于理解父辈的局限,日本教育学家河合隼雄认为,现代亲子关系的困境,恰在于过度保护造就了永远长不大的"匹诺曹们"。

教育场域的三元重构

杰佩托、蓝仙女与蟋蟀构成了教育的三位一体:父亲提供物质基础却不懂教育方法,仙女象征理想化的教育理念,蟋蟀代表朴素的民间智慧,这种角色配置预言了现代教育的三元困境——家庭、学校与社会教育的割裂,匹诺曹的流浪轨迹,正是当代青少年在多重教育标准间迷茫的写照。

故事中反复出现的"道路"意象值得玩味,从家到学校,从马戏团到深海,每条道路都对应特定的教育场景,法国社会学家布迪厄的"场域理论"在此得到文学印证:教育是不同力量博弈的动态空间,当匹诺曹最终找到通往"真人"的道路时,暗示着整合多元教育力量的必要性。

永恒童心的教育诗学

在数字化浪潮席卷教育的今天,匹诺曹的木质身躯反而显露出惊人的现代性,这个不会衰老的木偶提醒我们:教育不是给生命安装程序,而是守护永远鲜活的童心,美国教育家帕尔默所说的"教学的勇气",正是杰佩托雕刻木偶时注入的那份期待与信任。

故事的开放性结局充满深意,当匹诺曹变成"真正的男孩",科洛迪却拒绝描绘具体的成长图景,这种留白恰是教育的本质:不是生产标准件,而是让每个生命找到自己的存在形态,在标准化测试泛滥的今天,这个19世纪的意大利木偶,依然在为我们演示什么是有温度的教育。

从橡树木料到翩翩少年,匹诺曹的蜕变之旅丈量着人类教育的永恒尺度,十二个教育场景如同黄道十二宫,标记出灵魂成长的完整星图,当教育日益沦为技术操练,这个古老童话提醒我们:真正的教育永远是两颗心灵的相互照亮,是让每个"木偶"在犯错与觉醒中,雕刻出属于自己的人性光辉。