在意大利作家科洛迪的经典童话里,那个说谎鼻子就会变长的木偶男孩,早已超越儿童文学范畴,成为教育研究领域的重要文本,当我们将目光从奇幻情节移向教育本质,会发现这部创作于1883年的作品,暗藏着七个历久弥新的教育密码,它们如同北斗七星般指引着现代教育的方向。

第一颗星是"真实体验的不可替代性",匹诺曹初获生命时,老木匠杰佩托立即为他准备书本送他上学,这是传统教育模式的典型写照,但木偶逃离教室的行为,恰似对填鸭式教育的无声抗议,儿童发展心理学家让·皮亚杰指出:"儿童是在与环境的互动中构建知识的。"当匹诺曹在鲨鱼腹中发现父亲时获得的生存智慧,远比课本知识深刻百倍,这启示教育者:真实情境中的经验积累,才是认知发展的真正土壤。

第二颗星指向"错误的教育价值",木偶的鼻子每变长一次,都是认知失调引发的自我觉察,美国教育学家约翰·杜威曾说:"错误不是失败的标志,而是修正方向的航标。"现代教育常陷入"零容错"误区,却忽视了像匹诺曹在玩乐国变成驴子这样的试错过程,恰是价值判断能力形成的必经之路,当教育能宽容对待成长中的偏差,学生才能发展出真正的抗挫能力。

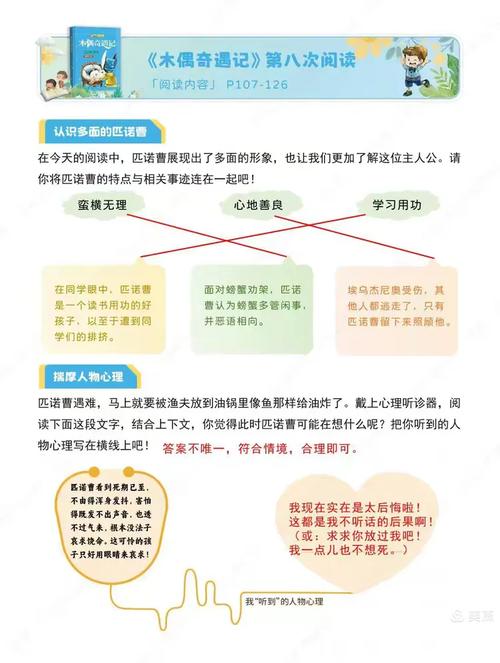

第三颗星彰显"榜样的唤醒力量",蟋蟀先生的规劝总被忽视,蓝仙女却能用身教唤醒木偶的良知,社会学习理论创始人班杜拉通过实验证明:示范比说教有效600%,这解释为何当蓝仙女假扮死者时,匹诺曹才会真正理解谎言带来的伤害,教育者的行为示范,往往比语言训导更具穿透力。

第四颗星揭示"游戏力的教育潜能",匹诺曹在木偶剧场的即兴表演,暗合维果茨基"最近发展区"理论,当他自由操控提线时展现的创造力,远超被动学习时的表现,芬兰教育改革的成功经验证明:结构化游戏能使学习效率提升40%,这提醒我们:真正的教育应该像提线木偶的操控绳,既给予框架又不束缚创造力。

第五颗星凸显"苦难的淬炼价值",深海历险、驴子劳工等磨难,实则是社会化过程的隐喻,存在主义心理学家罗洛·梅认为:"焦虑体验是自我实现的催化剂。"匹诺曹从逃避责任到主动赡养父亲的过程,印证了适度的生存压力对责任感培养的关键作用,日本"山村留学"项目的成功,正是这种教育哲学的现代实践。

第六颗星诠释"等待的教育智慧",蓝仙女对待木偶的反复无常,始终保持着"静待花开"的耐心,这与卢梭"消极教育"思想不谋而合——教育不是加速成长,而是防止误入歧途,脑科学研究显示,前额叶皮质到25岁才完全成熟,这要求教育者必须具备匹诺曹父亲那样的等待勇气。

第七颗星昭示"爱的终极救赎",当木偶最终变成真人,不是因他不再犯错,而是因其学会了爱人,人本主义教育家罗杰斯指出:"无条件的积极关注是人格完善的基石。"老木匠用体温焐热木头的行为,比任何道德说教都更具教育力量,这解释了为何在芬兰教育体系中,情感能力培养占据40%的课程权重。

穿越三个世纪的教育迷雾,这七重启示构建起完整的教育坐标系:从认知发展到情感培育,从错误包容到苦难教育,每个维度都在提醒我们——真正的教育不是雕刻完美木偶,而是唤醒有温度的生命,当现代教育陷入技术主义迷思时,重读这个木偶变人的故事,我们终将明白:比人工智能更重要的,是永远保持对人性温度的坚守。