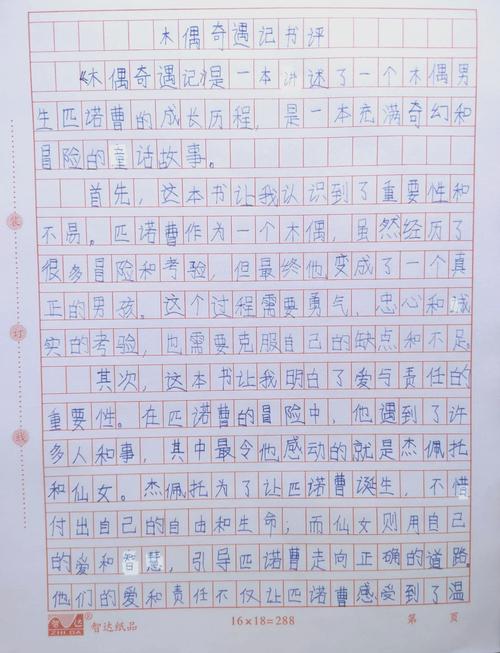

一个童话的永恒教育意义

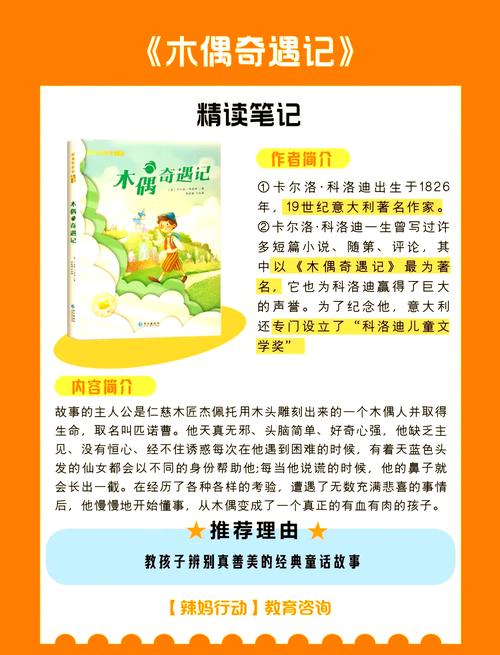

1883年,意大利作家卡洛·科洛迪创作的《木偶奇遇记》横空出世,这个关于说谎鼻子会变长的小木偶故事,历经140年仍被全球教育界反复研读,其根本原因在于它精准地揭示了儿童成长的本质规律,当我们以教育学的视角重读这部经典,会发现其中暗含的八大教育智慧,恰如八把钥匙,能解开儿童社会化过程中的核心命题。

人格塑造:从"被操控"到"自主性"的觉醒

匹诺曹的诞生始于匠人杰佩托的雕刻刀,这个隐喻揭示了教育的原始困境:成人总试图按自己的意志塑造儿童,但当匹诺曹刚获得生命就踢翻老匠人的工具箱,这个情节暗示了教育中永恒的辩证关系——被教育者终将突破教育者的预设框架,现代心理学研究显示,儿童自主性的觉醒始于3-6岁,与故事中木偶的"叛逆期"高度吻合,教育者需要像杰佩托那样,在给予基本规范的同时,宽容对待成长中的试错。

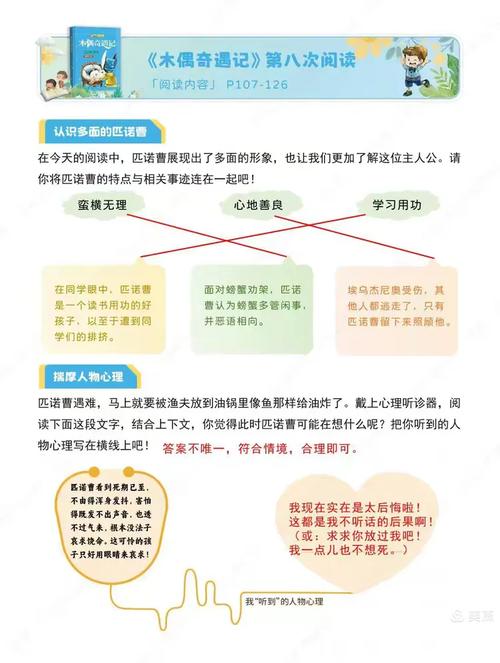

道德认知:谎言探测器的现实映射

著名的"长鼻子"设定,实则是道德内化过程的具象化表达,神经科学研究表明,儿童在7-10岁时前额叶皮层快速发育,逐渐具备道德判断能力,匹诺曹每次说谎后的生理变化,恰似道德认知发展的可视化图谱,当代教育者可借鉴这种"即时反馈机制",通过情境模拟帮助儿童建立道德行为与后果的因果关联。

风险教育:游乐场陷阱的现代变体

"玩具国"的诱惑对应着当代的电子游戏、短视频等即时满足陷阱,当匹诺曹因贪玩变成驴子,科洛迪在19世纪就预见了过度放纵的危害,脑科学证实,儿童的多巴胺系统对短期刺激异常敏感,这提醒教育者:与其严防死守,不如培养延迟满足能力,芬兰教育中"风险游戏"课程的设计理念,正是现代版的"玩具国警示"。

挫折教育:深海历险中的韧性培养

被鲸鱼吞噬的情节,暗合积极心理学中的"抗逆力"概念,匹诺曹在鱼腹中点燃篝火求生,象征着困境中迸发的创造力,哈佛大学教育研究院追踪发现,经历过适度挫折的儿童,其问题解决能力比过度保护者高出37%,这启示我们:教育不应是真空保护,而需设计"可承受风险"的成长挑战。

社会学习:狐狸与猫的双面教材

作为经典的反派角色,狡猾的狐狸与装瞎的猫构成了复杂的社会镜像,社会学习理论指出,儿童通过观察多元角色形成社会认知,日本教育学家曾进行对照实验:接触过反面教材的儿童,其社会适应力比单纯接受正面教育者更优,这印证了故事中"反面教员"的教育价值——善与恶的对比教学更能强化道德判断。

责任教育:守护者的眼泪与承诺

蓝仙女始终如一的守候,展现了教育中"无条件的积极关注",当匹诺曹终于学会照顾年迈的杰佩托,完成从索取者到奉献者的转变,标志着责任意识的真正觉醒,美国教育学家杜威强调"做中学"的理念在此得到印证:只有通过实际承担照护责任,儿童才能内化利他精神。

生命教育:从木偶到人的哲学蜕变

故事的终极命题——"如何成为真正的人",直指教育的本质目的,匹诺曹获得人类心脏的时刻,象征着情感能力的完全体,这与加德纳多元智能理论中的"存在智能"不谋而合:教育的最高境界是培养对生命意义的理解,德国森林幼儿园通过自然体验唤醒生命感知,正是现代版的"人性启蒙课"。

成长节奏:慢教育的艺术启示

杰佩托反复修补木偶的细节,隐喻着教育需要"匠人精神",在匹诺曹历经24章才完成蜕变的过程中,科洛迪批判了功利主义教育观,脑神经科学证实,儿童前额叶皮层到25岁才完全成熟,这要求教育者必须具备"农人守望庄稼"的耐心,芬兰中小学推行的"现象式教学",正是对这种渐进式成长规律的当代呼应。

永恒童话的现代教育解码

当我们将这个19世纪的童话置于现代教育光谱下审视,会发现其惊人的预见性,八大教育启示构成完整的成长坐标系:从自主性萌芽到社会责任担当,从道德认知发展到生命意义追寻,在AI时代重读匹诺曹的故事,我们更需警惕技术主义对教育本质的侵蚀,真正的教育,始终是帮助每个"木偶"找到成为"人"的心灵密码——这个过程没有捷径,唯有理解、陪伴与等待,正如蓝仙女最后的咒语:"你要记住,使人成为人的,不是魔法,而是选择。"这或许就是穿越时空的教育真谛。