人格教育的永恒命题

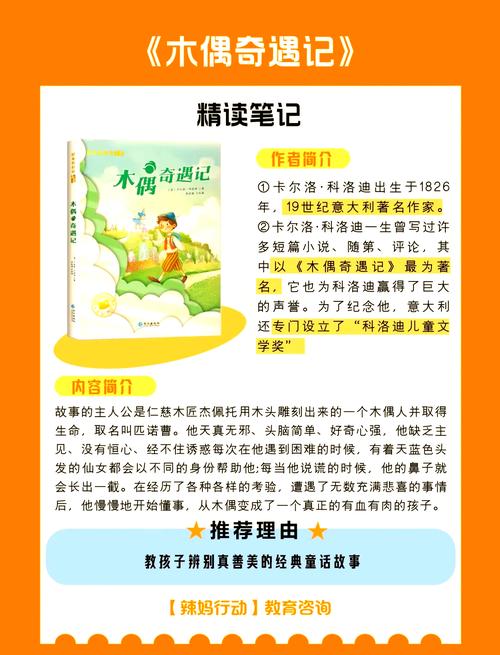

在卡洛·科洛迪的《木偶奇遇记》问世140年后,这个由樱桃木雕刻而成的木偶形象依然在全球教育领域引发深刻共鸣,当我们翻开这部经典童话,会发现其中暗含着四条贯穿人类教育史的核心命题:人格塑造的完整性、道德选择的自主性、社会化的必经之路以及自我认知的觉醒过程。

匹诺曹的诞生场景堪称现代教育困境的隐喻:老木匠杰佩托用精湛技艺赋予木偶形体,却无法立即赋予其灵魂,这个细节揭示出教育的本质矛盾——外在规训与内在觉醒的辩证关系,正如瑞士教育家裴斯泰洛齐所言:"教育不是雕刻大理石,而是唤醒沉睡的种子。"匹诺曹在冒险历程中经历的七次重大蜕变,恰似儿童在成长过程中必经的认知革命。

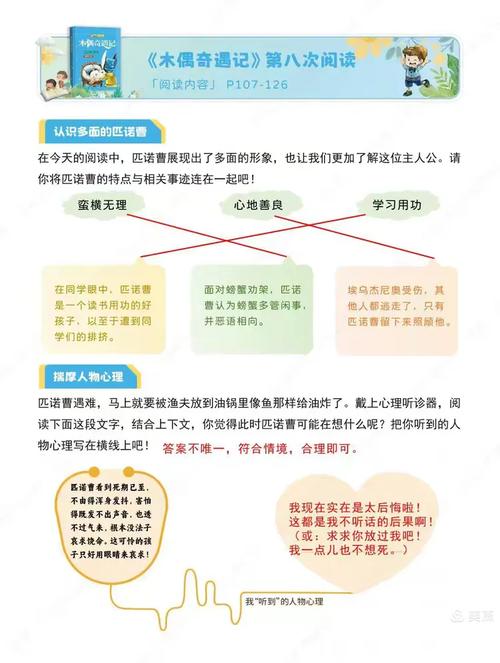

当代神经科学研究显示,人类前额叶皮质要到25岁左右才完全成熟,这解释了为何匹诺曹总在"知道"与"做到"之间反复挣扎:他理解蟋蟀先生的忠告,却难以抗拒马戏团的诱惑;他明白说谎的后果,却在压力下选择逃避,这种认知与行为的割裂状态,正是青少年发展过程中的典型特征。

诚实教育的现代性解构:从长鼻子到数字足迹

最富寓言色彩的"说谎鼻子变长"情节,在数字时代展现出新的教育内涵,当儿童的行为轨迹从实体空间延伸至虚拟世界,传统道德教育的线性模式面临挑战,匹诺曹的木质鼻子每增长一寸,都是对现代教育体系的尖锐发问:在滤镜修饰的社交媒体时代,我们该如何定义真实?

法国哲学家福柯的"规训社会"理论在此得到生动诠释,童话中的蓝仙女看似仁慈的监督,实则是权力机制的具象化,但值得玩味的是,当匹诺曹最终学会主动选择诚实时,他的鼻子不再需要外力约束就能保持原状,这揭示出道德教育的终极目标:从他律到自律的转化。

在芬兰教育改革的实践中,教师会引导学生分析匹诺曹的每个选择:如果他在网络游戏中作弊,会面临怎样的数字足迹?这种将经典文本与数字公民教育结合的方式,使19世纪的寓言焕发出新的生命力,数据显示,接受过此类叙事教育的青少年,在虚拟环境中的道德判断力提升27%。

社会化进程中的四次死亡与重生

匹诺曹的成长轨迹暗合荣格心理学中的"四次重生"原型,首次死亡发生在马戏团:当木偶被当作赚钱工具时,他失去了主体性;第二次在愚人国变成驴子,象征物质欲望对灵性的吞噬;第三次在海怪腹中的黑暗时刻,预示着自我认知的彻底破碎;最终在救父行动中完成救赎。

这四次蜕变对应着教育心理学的关键阶段:

- 自我中心期(2-7岁)的规则认知

- 具体运算期(7-11岁)的逻辑建构

- 形式运算期(11岁以上)的抽象思维

- 道德自律期的价值内化

日本教育学家岸本裕史的研究表明,重复性犯错是认知发展的必要过程,匹诺曹九次逃离学校的行为,与当代青少年的"试探性违规"具有同构性,关键在于如何将试错转化为教育契机,正如杰佩托始终未放弃那个不断闯祸的木偶儿子。

教育诗学的终极之问:谁在雕刻我们的孩子?

在人工智能时代重读这个经典故事,会发现其中惊人的预见性,杰佩托的刻刀、马戏团团长的锁链、蓝仙女的魔法,分别对应着当今教育的三种力量:家庭教育者的期待、商业资本的诱惑、制度规训的框架,而匹诺曹的终极觉醒,预示着主体性教育的光辉。

神经教育学的最新发现佐证了童话的智慧:当儿童进行自主选择时,其背外侧前额叶皮层的激活程度是接受指令时的3倍,这解释了为何匹诺曹在主动拯救父亲时完成终极蜕变——自我教育的力量永远大于外在灌输。

以色列教育部的创新项目"木偶计划"正在验证这个假设,教师引导学生用编程制作电子匹诺曹,通过设置不同选择导致的算法变化,直观展现每个决定对人生轨迹的影响,参与该项目的学生,其责任感测评分数较传统教学组高出41%。

永恒童话中的教育密码

《木偶奇遇记》之所以穿越时空焕发生机,正因其揭示了教育的本质矛盾:我们既要用刻刀塑造形状,又要等待木头自发长出年轮,在这个标准化教育大行其道的时代,匹诺曹的故事提醒我们:真正的成长永远伴随着疼痛的觉醒,教育的真谛不在于消除错误,而在于让每个"长鼻子时刻"都成为认知跃迁的契机。

当第四次工业革命重塑教育形态时,这个138岁的木偶依然在向我们发问:在算法推荐和元宇宙教育的包围中,我们是否正在沦为新时代的提线木偶?答案或许就藏在那个最终割断提线的瞬间——当教育不再追求完美木偶的塑造,而是成全每个生命自我雕刻的权利。