冰雪铸就的永恒童话

在俄罗斯广袤的雪原上,一个流传数百年的童话故事始终温暖着寒冬——木雕匠人夫妇用雪堆砌的"女儿"雪姑娘(Снегурочка)在春日消融的传说,不仅是斯拉夫民族最具代表性的民间叙事,更蕴含着深邃的教育智慧,这个看似简单的故事里,凝结着俄罗斯民族对自然规律的敬畏、对生命本质的思考,以及代际传承的教育哲学。

自然法则的启蒙教育

雪姑娘的诞生本身就是一个生动的自然课堂,当孤独的老夫妇用雪堆出人形时,看似创造生命的奇迹,实则暗合着万物循环的规律,在俄罗斯传统家庭教育中,父母常借这个故事向孩童解释:雪花看似静止实则流动,积雪终将融化成溪流,就像雪姑娘必须遵循季节更替的法则,这种具象化的自然教育,远比抽象的科学说教更易被儿童接受。

在故事高潮部分,雪姑娘面对春日阳光时的矛盾心理尤为值得关注,她既向往人类的温暖,又深知自己的冰雪本质,这种生命形态的二律背反,恰恰为青少年理解个体与环境的辩证关系提供了绝佳范本,现代教育研究证明,9-12岁儿童正处于世界观形成关键期,此类蕴含哲学思辨的童话能有效培养辩证思维能力。

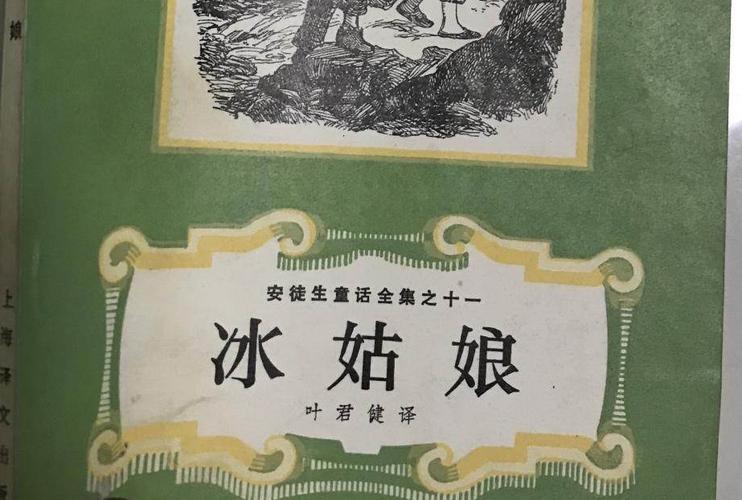

集体记忆中的教育密码

雪姑娘的形象演变史本身就是部活态教育史,从斯拉夫多神教时代的雪精灵,到19世纪剧作家奥斯特洛夫斯基笔下的悲剧角色,再到现代俄罗斯的新年吉祥物,这个形象始终承载着民族文化教育的功能,在传统乡村,雪姑娘故事常在冬季围炉夜话时讲述,长辈通过故事传递着对自然的敬畏:融化的雪姑娘化作春雨滋润土地,暗示个体生命与集体福祉的关联。

故事中村民为雪姑娘举行的春日祭典,更是集体主义教育的隐喻,当人们将她的消逝视为自然循环的必要环节,而非单纯的生命消逝时,实际上在进行着死亡教育的预演,这种将个体生命置于自然大循环中的认知方式,帮助儿童建立健康的生死观,避免对生命无常产生恐惧。

现代教育的多维启示

在当代课堂,雪姑娘故事可以衍生出丰富的教学场景,语言课堂上,学生通过角色扮演体会雪姑娘"想触碰又收回手"的心理矛盾;科学课堂可结合水的三态变化进行跨学科教学;生命教育课则可探讨"短暂存在是否具有价值"的哲学命题,莫斯科第127学校就开发了"雪姑娘主题周",将物理、文学、伦理等学科有机融合。

这个童话对家庭教育同样具有启示,雪姑娘父母从创造到失去的情感历程,映射着现代父母的教育焦虑,他们赋予"雪孩"人性的过程,恰似当代家长对子女的过度期待,当冰雪终将消融时,故事提醒我们:教育不是塑造完美造物,而是帮助生命找到自然生长的轨迹。

跨文化视角下的教育对话

将雪姑娘与中国"雪孩子"传说对比,能清晰看见不同文明的教育取向,中国雪孩子为救小兔融化的结局强调利他主义,而俄罗斯雪姑娘的消逝更多体现对自然法则的臣服,这种文化差异为儿童理解多元价值观提供了契机,在北京某国际学校的跨文化课堂上,学生们通过比较两个雪之精灵的命运,自发探讨起"生命意义究竟在于长度还是质量"的深刻命题。

在全球化时代,这个诞生于俄罗斯冻土的故事正焕发新的教育能量,瑞典教育学家林德奎斯特发现,当移民儿童面对雪姑娘故事时,往往能超越文化隔阂,直达"生命短暂但美好"的情感共鸣,这种普世性的教育价值,使古老童话成为跨文化教育的理想载体。

永不消融的教育遗产

每年莫斯科红场的新年庆典上,身着银蓝长裙的雪姑娘始终是最受欢迎的角色,这个从童话走入现实的形象,见证着传统教育智慧的现代转型,当孩子们围着雪姑娘听她讲述古老传说时,完成的是跨越时空的文化接力。

在人工智能时代重读这个冰雪童话,我们更应珍视其中的人文温度,雪姑娘用生命诠释的"存在即教育"理念提醒我们:真正的教育不是对抗自然规律的造神运动,而是帮助每个生命在认清本质后依然热爱世界的智慧,就像融雪滋养的春芽,教育的真谛,永远在消亡与新生间流转不息。