在潮水退却的滩涂上,常能看到这样神奇的画面:成群的沙蟹用精巧的钳子将泥沙揉成球状,随着潮汐节奏精准地堆砌防护堤,这种被渔民称为"海洋工程师"的小生物,正用其独特的生存智慧演绎着生命教育的真谛,当我们俯身观察这些"玩弄大海"的造物时,会发现它们暗含的教育启示远比想象中深刻。

潮间带的生存课堂 在昼夜温差达20℃、盐度波动超30‰的潮间带,沙蟹演化出令人惊叹的适应系统,它们能通过第三颚足上的化学感受器预判潮汐变化,其甲壳色素细胞可根据光照强度在30秒内完成伪装色调整,这种与生俱来的环境感知力,恰似教育应培养的核心素养——不是被动接受知识灌输,而是建立对外部世界的动态认知框架。

美国海洋生物学家艾琳·普拉特的研究显示,幼蟹会通过观察母蟹的筑巢行为,在三次潮汐周期内掌握泥沙过滤技术,这种基于观察模仿的学习模式,颠覆了传统教育中"先理论后实践"的线性思维,在浙江苍南的滩涂研学基地,教育工作者正尝试将这种自然习得法融入STEM课程:学生们通过测量蟹洞深度推算潮位,借由分析沙球结构理解流体力学,使抽象知识转化为可触摸的经验。

风浪中的抗逆教育 红树林中的相手蟹面对巨浪侵袭时,会迅速用螯足勾住树根形成"生物锚链",这种瞬时反应背后是数亿年进化的生存策略,东京大学仿生实验室据此开发出柔性防护系统,而教育学家看到的则是抗挫折教育的生动范本,当香港某中学将台风季的户外观察设为必修课时,学生们不仅理解了流体动力学,更在观察蟹群抵御风浪的过程中建立起动态应变的思维模式。

幼蟹蜕壳期死亡率高达60%,但正是这种近乎残酷的成长仪式,让幸存者获得更强的环境适应力,这与芬兰教育改革的"可控风险"理念不谋而合——在赫尔辛基的森林学校里,学生被允许在教师监控下尝试"危险游戏",通过适度冒险培养风险评估能力,就像螃蟹不会因蜕壳风险停止生长,真正的教育也不应为规避风险而扼杀成长可能。

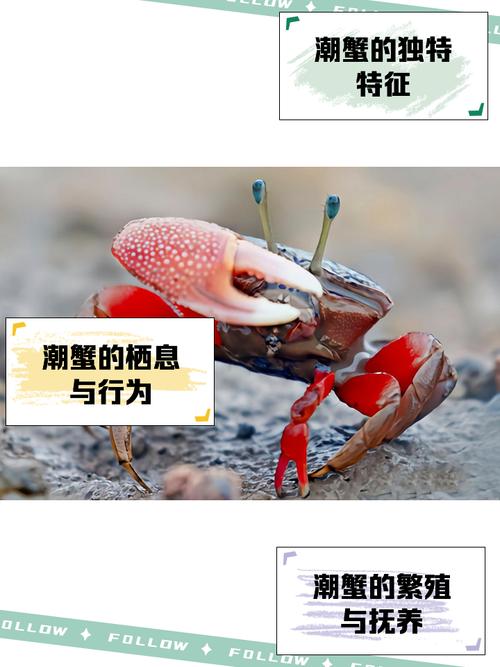

共生系统的协作启示 招潮蟹群体构筑的"蟹城"堪称微型智慧城市:哨兵蟹挥舞螯足传递警报,工蟹用螯钳挖掘排水沟,母蟹则负责培育藻类作为公共食物源,这种自发形成的协作网络,为合作学习提供了绝佳参照,新加坡南洋理工大学的项目式学习课程中,学生们模仿蟹群分工模式完成海岸线保护方案:有的负责数据监测,有的专攻模型搭建,有的进行社区沟通,最终成果远超个体能力总和。

在澳大利亚大堡礁,珊瑚蟹与海葵形成完美共生:螃蟹获得保护,海葵得以移动捕食,这种互利关系揭示着教育更深层的价值——培养生态型人才,上海某国际学校的跨学科项目就体现了这种思维:环境科学组研究潮汐发电,文学组创作海洋主题剧本,艺术组设计环保装置,最终整合成完整的海岸生态保护方案。

向海洋工程师学习教育设计 沙蟹建造的螺旋形巢穴,能同时满足防洪、通风、保温三大需求,其构造暗合分形几何原理,这种源于本能的工程智慧,提示教育者应重视知识的结构性整合,麻省理工学院开发的"生物启发工程"课程,正是通过解析自然造物的设计逻辑,培养学生系统思维能力,当北京中关村三小的学生尝试用蟹巢结构设计抗震建筑时,他们获得的不仅是工程知识,更是观察-分析-重构的完整认知链条。

潮汐规律造就了蟹类独特的时空认知:它们体内生物钟与月球运行精准同步,空间记忆可覆盖方圆300米的复杂地形,这种时空智能对教育信息化具有重要启示:深圳某创新学校开发的"潮汐式课程表",根据学生认知节律动态调整学习模块;"地形记忆教学法"则通过空间叙事帮助记忆复杂知识体系。

站在浪花轻抚的岸边,那些忙碌的蟹群正在书写最古老的教育经卷,它们用百万年进化史告诉我们:真正的教育不是塑造服从的个体,而是培养能与环境对话的生命;不是传授静态的知识,而是锻造动态的生存智慧,当教育工作者学会像蟹群观察潮汐那样理解成长规律,或许就能找到破解现代教育困境的密钥——让学习回归生命本能,让成长顺应自然节律,这或许就是"玩弄大海的螃蟹"给予人类最深刻的启示:最高明的教育艺术,永远藏在生命与环境的永恒对话之中。