在普罗旺斯金黄色的麦浪深处,罗讷河如银蛇般蜿蜒穿过阿维尼翁城,这座被称为"反教皇之城"的宗教圣地,在1348至1378年间因七任教皇在此驻跸而闻名于世,当我们拨开教堂尖顶投下的阴影,在乡村酒馆的橡木桌边,老农布满茧子的手掌摩挲着陶制酒杯,会听到一个充满智慧光芒的古老传说——那个关于小魔鬼如何被农夫戏耍的寓言,正在葡萄藤缠绕的石墙上投下诡谲的投影。

宗教裂变下的乡村图景 14世纪的阿维尼翁郊区,教皇克莱芒六世用金箔装饰的权杖与农夫的铁犁共同分割着土地,当红衣主教们在教皇宫讨论赎罪券价格时,田间劳作的农夫们正用汗水浇灌着贫瘠的土地,在这个信仰与生存激烈碰撞的年代,民间传说往往成为底层民众的精神避难所。

"反教皇岛"并非真正的地理概念,而是百姓对教廷分裂时期的精神投射,传说中,每当月圆之夜,被革除教籍的幽灵会在河心沙洲聚会,他们的影子倒映在河面,形成与圣城对望的暗黑镜像,正是在这样的文化土壤中,诞生了那个充满狡黠智慧的乡野传说。

寓言文本的多重解构 故事始于某个闷热的仲夏黄昏,衣衫褴褛的小魔鬼梅菲斯特(Méphisto)第三次被大魔鬼撒旦踹出地狱之门——这个总把事情搞砸的劣等魔物需要完成最后的考验:在月圆前夺取三个纯洁灵魂,当他跌落在罗讷河畔的苜蓿田里时,遇见了正在修理篱笆的老农夫让·杜邦。

"用你的魔法让我的母牛日产双倍牛奶,我就把灵魂献给你。"农夫擦拭着额头的汗珠提议道,破旧的草帽在他古铜色的脸上投下阴影,这个看似简单的契约,实则暗藏中世纪农民特有的生存智慧——在严苛的什一税制度下,提高产量意味着可能保留更多劳动成果。

契约背后的认知战争 梅菲斯特用硫磺火焰在羊皮纸上书写契约时,没有注意到农夫眼中狡黠的光芒,当小魔鬼念动咒语令母牛乳房胀大时,杜邦突然举起锈迹斑斑的十字架:"以圣父、圣子之名,这头牲畜已被祝圣!"刹那间,洁白的圣光笼罩牛棚,魔鬼的咒语反噬使其双角冒出青烟。

这个场景生动再现了中世纪农民的"双重信仰"体系:既敬畏教会权威,又在日常生活中保留着古老的巫术思维,农夫让的智慧在于巧妙利用宗教符号构建"认知陷阱",将神学概念转化为现实斗争武器,当他用祝圣过的木勺搅拌魔鬼带来的"增产药水"时,本质上是在进行一场朴素的"祛魅"实践。

空间叙事中的权力倒置 故事高潮发生在杜邦家的谷仓,梅菲斯特为证明契约有效,不得不连续七夜搬运麦粒,农夫却在粮垛底部暗藏圣物匣,每当魔鬼触及被圣化的麦粒就会灼伤手指,这种空间布置的玄机,隐喻着农民如何在家宅领域构建"神圣防线"。

谷仓梁柱上刻着的守护符文,墙角悬挂的圣枝,乃至地窖里世代相传的驱魔盐罐,共同构成抵御邪恶的精神堡垒,当小魔鬼第七次被十字架烫伤逃窜时,屋檐下的猫头鹰发出讥笑般的啼鸣——在这场不对等的较量中,看似弱势的农耕文明用其特有的韧性消解了超自然的威胁。

文化记忆的传承机制 这个传说在阿维尼翁地区以多种形态流传:有的版本强调农夫用赝品圣物欺诈魔鬼,有的则描述其利用教会年历中的斋戒期使契约失效,不同变体共同指向的核心价值,是底层民众在宗教高压下的生存策略。

每年葡萄收获季节,村里的说书人会在酿酒坊重述这个故事,孩童们扮演的"傻瓜魔鬼"总会被"机智农夫"用烤面包烫得哇哇大叫,这种仪式性表演实则是将反抗意识编码进集体记忆,当巡游队伍举着稻草扎成的魔鬼穿过街巷,围观农妇往道具上泼洒圣水的举动,延续着六百年前的精神抵抗。

现代教育的启示维度 这个诞生于中世纪的寓言,对当代教育者具有多重启发价值,它展示了批判性思维的古老原型——杜邦农夫通过解构契约条款(识别魔鬼文字陷阱)、运用替代方案(宗教圣物替代真实信仰)、建立防御体系(空间神圣化),完成了教科书级的危机处理。

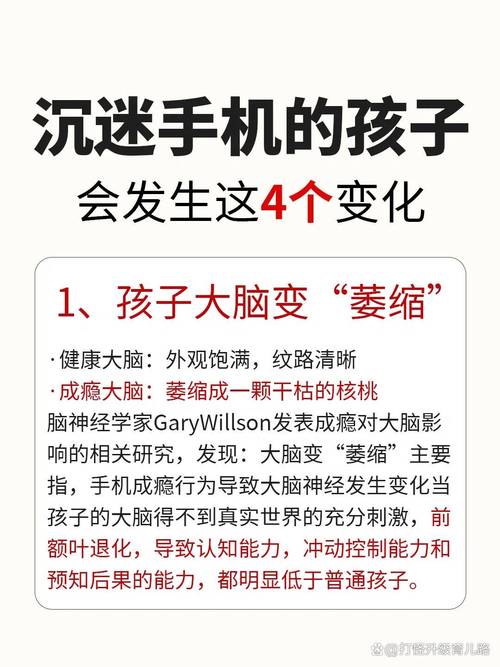

故事揭示了认知冲突的解决之道,当现代青少年面对网络时代的"信息魔鬼"时,杜邦式的智慧体现为:辨识诱惑本质(如短期利益承诺)、建立价值防线(批判性思维训练)、善用环境工具(数字素养培养),教育者需要帮助学生构建这样的"精神谷仓"。

传说中蕴含的"弱者的武器"理论值得深思,农民用戏谑方式消解权威压迫,这种文化抵抗策略提示我们:在教育实践中,面对代际认知冲突时,幽默与智慧往往比直接对抗更具建设性。

月光再次洒在教皇宫斑驳的城墙上,游人们已听不到中世纪农夫的狡黠笑声,但那个关于小魔鬼与反教皇岛农夫的故事,仍在普罗旺斯的晚风中轻轻摇曳,它提醒我们:真正的智慧永远生长在沾满泥土的指缝间,在生存压力与精神信仰的夹缝中,人性的光辉总能找到破茧而出的路径,当现代教育在技术崇拜中迷失时,或许该回到这些古老的民间叙事里,重新发现那些被遗忘的生存智慧。