寓言的力量:一则故事的深层隐喻

在非洲大陆的民间传说中,"村长奇里与魔鬼"的故事代代相传:一位名叫奇里的村长,因村庄长期干旱而深入丛林寻找水源,却意外唤醒了沉睡的魔鬼,魔鬼以"考验"为名,要求奇里完成三项看似不可能的任务——搬动巨石、驯服野象、直面内心的恐惧,这则看似简单的寓言,实则暗含了人类文明中关于成长、教育本质的深刻智慧。

当我们将这则故事置于教育语境下解读,魔鬼的"考验"恰似教育过程中无法回避的挑战,奇里从最初对魔鬼的畏惧,到逐步发现自身潜能的过程,映射着每个学习者在知识海洋中从被动接受到主动探索的蜕变,正如美国教育学家约翰·杜威所言:"教育不是为生活做准备,教育本身就是生活。"魔鬼的试炼场,正是奇里突破认知边界的真实课堂。

挑战作为教育的催化剂

"搬动巨石":突破认知舒适区

魔鬼设置的第一道考验——搬动千斤巨石,隐喻着传统教育中标准化知识的沉重桎梏,奇里最初试图用蛮力对抗巨石,正如填鸭式教学下学生机械记忆公式定理,当他发现岩石底部的杠杆支点时,这个"顿悟时刻"揭示了教育的关键:教师应当扮演支点角色,帮助学生撬动知识体系的整体结构,芬兰教育改革中推行的"现象式教学",正是通过真实问题引导学生发现学科间的内在关联。

"驯服野象":情感教育的缺失补位

第二项驯服野象的任务,直指现代教育忽视的情感智力培养,奇里通过观察象群社会结构,用共鸣代替征服的方式,恰似建构主义教育倡导的"情境学习",哈佛大学教育研究院的实证研究表明,将同理心训练融入课程体系的学生,其问题解决能力提升27%,这提醒我们:知识传授必须与情感体验深度融合。

"直面恐惧":成长型思维的觉醒

当魔鬼化身成奇里最畏惧的毒蛇时,故事的转折点降临,这个设定精妙地诠释了卡罗尔·德韦克提出的"成长型思维"理论——恐惧源于对未知的固化认知,奇里最终发现"毒蛇的毒牙早已脱落",正是教育应当创造的"安全试错空间"的隐喻,以色列教育体系特意设置的"失败周",正是通过刻意暴露认知盲区,培养学生抗挫能力。

教育场域中的"魔鬼辩证法"

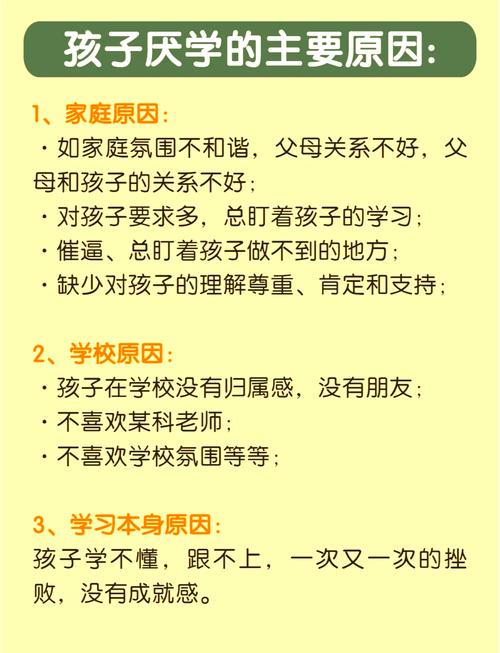

在现实教育实践中,"魔鬼"往往具象化为三大困境:

- 标准化评价与个性发展的矛盾(如同千斤巨石的压迫)

- 知识碎片化与系统思维的割裂(堪比野象般的知识无序)

- 功利导向与成长本质的背离(犹如恐惧制造的认知迷雾)

破解这些困境,需要教育者具备奇里般的智慧:

- 建构支架式教学模型:如同发现杠杆支点,将课程标准转化为可操作的学习路径

- 设计项目式学习单元:模仿驯象过程,通过长期观察建立知识网络

- 创设心理安全边界:借鉴恐惧化解策略,用形成性评价替代高压测试

新加坡教育部推行的"少教多学"改革,正是这种理念的实践典范,通过将30%的课堂时间转化为自主探究项目,学生在解决城市热岛效应等真实问题中,自然习得跨学科能力。

勇者之心的现代传承

当奇里最终引水入村时,魔鬼的消失揭示了一个真理:教育场域中的"魔鬼"永远不会被彻底消灭,它们会以新的形态持续出现——可能是人工智能带来的认知革命,也可能是元宇宙催生的学习范式转型,但核心挑战始终未变:如何培养面对未知的勇气与智慧。

当代教育者可借鉴的三重启示:

- 从任务驱动转向意义建构:当日本将编程教育目标设定为"创造让祖父母微笑的APP"时,知识获取就升华为价值创造

- 从单向传授到生态共建:借鉴奇里动员村民共同治水的智慧,加拿大森林学校让学生与社区共同设计课程

- 从结果管控到过程赋能:如同故事中逐步显现的线索,新西兰推行"学习故事"评价法,用叙事记录代替分数标签

永不完结的成长寓言

当我们将目光投向非洲大陆,会发现奇里的后代们仍在讲述这个古老故事,在肯尼亚的乡村学校,教师用角色扮演重现魔鬼的考验;在南非的创新实验室,学生用VR技术模拟驯服野象的场景,这印证着教育的本质:它从来不是消灭"魔鬼"的战争,而是借助挑战完成自我超越的永恒征程,正如故事结尾的箴言:"真正的勇者,终将明白魔鬼是位严厉的老师。"在这条教育求索之路上,每个教育者与学习者,都在书写属于自己的"勇者之心"传奇。