在当代教育语境下重读张天翼1958年创作的《宝葫芦的秘密》,这部被誉为"中国现代童话里程碑"的作品,其第八章呈现的戏剧性转折犹如一把打开青少年道德认知发展的金钥匙,当主人公王葆发现宝葫芦的"礼物"实为窃取他人之物时,这场奇幻冒险骤然蜕变为深刻的道德思辨课,在移动互联网时代物质诱惑更为复杂的今天,这个诞生于半个世纪前的寓言故事,恰恰为我们提供了审视当代德育困境的独特视角。

魔法外衣下的道德困境

在第八章的暴雨场景中,湿透的数学试卷成为撕开童话假面的第一道裂痕,当王葆发现宝葫芦变出的作业竟是偷窃同学之物时,作者用极具张力的场景设置构建出双重困境:雨水的冰冷与内心的灼烧形成感官对冲,湿漉漉的试卷在手中逐渐模糊,正如少年笃信的价值观在真相面前开始瓦解,这种具象化的道德冲击,远比空洞的说教更具教育穿透力。

宝葫芦的魔法本质实则是欲望的镜像投射,当它机械执行"主人想要什么就给什么"的指令时,无意间暴露出人性中隐秘的贪婪,心理学中的"白谎实验"表明,青少年在12-15岁阶段会经历道德判断的质变期,王葆从最初享受魔法便利到产生道德焦虑的心理转变,正是这一认知发展规律的艺术化呈现。

作者在此章设计的道德两难极具现实意义:面对既能满足愿望又违背道德准则的诱惑,个体究竟该如何抉择?这种困境在当代演变为网络游戏作弊器、学术论文代写等现实问题,其本质都是"宝葫芦困境"的现代化身。

自我意识的觉醒之路

王葆在雨中颤抖的双手,是理性觉醒的生理表征,认知神经科学指出,前额叶皮层的发育会使青少年逐渐具备后果预判能力,当他意识到"满分试卷"需要同学承担零分代价时,这种换位思考标志着道德认知从"前习俗水平"向"习俗水平"的跃迁。

宝葫芦从"万能助手"变为"道德枷锁"的意象转变,暗合埃里克森人格发展理论中的"同一性危机",当外在诱惑与内在价值观产生冲突时,少年开始进行深层的自我对话,这种挣扎在文本中具象为宝葫芦光芒的逐渐暗淡,暗示着工具理性向价值理性的位移。

在道德觉醒的关键时刻,王葆选择直面错误的勇气尤为珍贵,教育心理学中的"试误理论"在此得到完美诠释:正是通过切身经历的道德失误,个体才能建构起稳固的价值体系,这个过程远比被动接受规训更具教育效能。

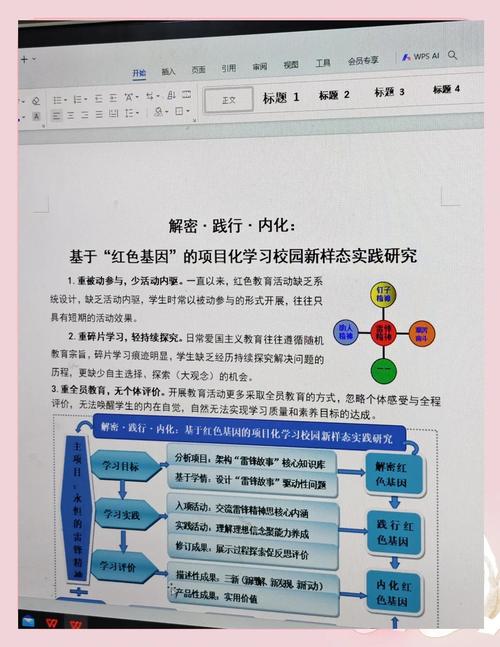

重构道德教育的现实路径

当代教育者应当从宝葫芦寓言中提炼出"挫折教育"的精髓,当上海某重点中学引入"失败体验课",允许学生在安全环境中经历道德失误并自我修正时,其教育效果远超传统说教,这种教育创新与王葆的成长轨迹形成跨时空呼应。

在德育过程中,教育者需要把握"脚手架理论"的精准介入,就像故事中爷爷适时出现引导王葆那样,深圳某校开发的"道德困境工作坊",通过模拟现实中的道德两难情境,让学生在教师引导下自主探索解决方案,有效培养了道德判断能力。

建立动态发展的德育评价体系至关重要,北京师范大学附属实验中学推行的"道德成长档案",记录学生处理现实道德问题的过程而非简单的结果评判,这种评价方式与王葆在故事中展现的成长轨迹高度契合。

在这个AI技术能代写作业、短视频平台充斥捷径攻略的时代,《宝葫芦的秘密》第八章揭示的成长真谛愈发闪耀,真正的教育魔法不在外物,而在唤醒每个少年心中的道德自觉,当王葆最终选择坦白错误时,他挣脱的不仅是宝葫芦的魔法束缚,更是完成了从"他律"到"自律"的人格升华,这种超越时代的成长叙事,为破解"躺平""摆烂"等当代教育困境提供了永恒的精神坐标。