暮春的校园草坪上,几个闪着金属光泽的饮料罐突兀地躺在蒲公英丛中,这个看似寻常的场景,却像一把钥匙,打开了现代教育最需要直面的命题——当工业文明的产物与自然生态相遇,我们该如何在青少年心中种下责任的种子?

被遗弃的金属与消失的边界感 在深圳某中学的生态监测项目中,学生们用一个月时间对校园垃圾进行溯源分析,数据显示,82%的露天垃圾来自课间休息时段,其中铝制饮料罐占比高达37%,这些被随意丢弃的金属容器,在雨水冲刷下平均需要50年才能完全降解,其表面残留的糖分会改变土壤微生物群落结构。

教育学者李默然教授跟踪调查发现,青少年的环境边界感正在发生微妙变化:在虚拟世界中能准确区分游戏场景与现实世界的00后们,面对真实自然环境时,有64%的受访者认为"偶尔丢弃小件垃圾无伤大雅",这种认知偏差折射出生命教育中自然体验的严重缺位——当孩子们习惯了用屏幕丈量世界,自然便沦为背景板式的存在。

罐头简史:工业文明的双面镜 追溯至1810年,拿破仑为解决军队食物保存难题悬赏发明的罐头,本是科技进步的象征,但两百多年后的今天,全球每分钟有200万个饮料罐结束生命周期,其中30%未进入回收系统,在日本北九州环境博物馆,陈列着从太平洋环流打捞的锈蚀罐头,层层叠叠的金属外壳构成触目惊心的"文明地层"。

这种时空错位给教育带来深刻启示:技术创新的伦理维度必须与器物使用同步培养,德国中小学的"产品生命周期"课程中,学生需要亲手拆解罐头,计算从铝土矿开采到回收再造的全程能耗,这种具身认知打破了对工业制品的魔法化想象,重建了人与物的真实连接。

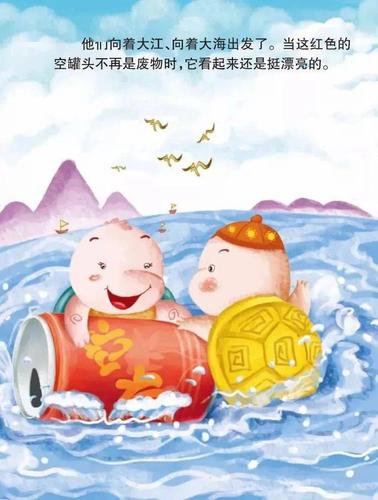

草地课堂:重建生命共同体的认知 在云南普洱的亚热带雨林边缘,自然教育导师杨雪梅开发出"罐头变形记"实践课程,学生们带着金属探测器进入草地,寻找被遗忘的罐头,记录锈蚀程度与周边植被状况,通过光谱分析仪,他们发现距离锈罐15cm内的土壤pH值平均下降0.7,直接导致三叶草发芽率降低42%。

这种震撼的量化认知催生出强烈的责任意识,参与项目的初三学生王梓涵在观察笔记中写道:"原来每个随手丢弃的动作,都在启动一个持续半个世纪的化学反应,我们不是自然的访客,而是生态系统中的变量因子。"

责任教育的三重维度重构 要根治"草地罐头"现象,需要构建立体的责任教育体系,微观层面,上海徐汇区推行的"物品护照"制度值得借鉴:每个学生携带的饮料罐贴有专属二维码,记录从购买到回收的全流程,形成可视化的环境足迹,中观层面,南京师范附中改造旧罐头制作生态装置艺术,将3000个回收铝罐变成雨水收集系统的导流部件,宏观层面,芬兰将"产品生命周期责任"纳入宪法教育,14岁公民需通过环境责任认证考试。

这三个维度的教育创新,正在重塑青少年的责任认知图谱,当孩子们意识到自己既是环境问题的"自变量",也是解决方案的"因变量",被动遵守规则就升华为主动的价值选择。

罐头重生:从废弃物到教育载体 在循环经济理念下,废弃罐头正变身特殊的教育媒介,北京798艺术区展出的《罐育》装置,用十万个回收罐头搭建出可进入式迷宫,内壁镌刻着不同年代的环保宣言,参观者需要找到所有回收标识才能走出迷宫,这种沉浸式体验让97%的青少年参观者主动下载了垃圾分类APP。

更令人振奋的是科技赋予的教育可能,新加坡理工大学开发的AR应用"罐头精灵",通过扫描废弃罐头可召唤虚拟生态精灵,实时演示该罐头在自然环境中的降解过程,这种将痛点转化为支点的智慧,正是环境教育最需要的创新思维。

( 当又一个夕阳西下,那些曾被遗忘在草地上的罐头,在晚霞中折射出奇异的光芒,这光芒不应是文明与自然对抗的火花,而该成为照见责任意识的明镜,我们的教育要做的不只是捡起几个罐头,而是培养出能主动思考"罐头之外"的下一代——他们既能享受工业文明的馈赠,也时刻谨记拧紧责任意识的瓶盖,在这片承载着无数生命故事的草地上,每个轻轻放入回收箱的罐头,都是人类写给未来的情书。