中国家庭文化中,"挑媳妇"这个充满传统色彩的命题,在当代社会正经历着前所未有的价值重构,当我们以教育学的视角审视这个延续千年的社会行为时,会发现其中蕴含的不仅是婚配标准的演变,更折射出整个社会文明进程的深层轨迹。

传统婚配观的文化基因解码 在农耕文明时期形成的"挑媳妇"标准,本质是维系家族生存的实用主义选择,媒妁之言背后,隐藏着对女性生育能力、家务技能、家族关系的全方位考量,清代《家礼》记载的"三从四德"标准,明代《女诫》强调的纺织技能,都指向确保家族延续的物质保障需求,这种标准将女性物化为家族传承的工具,却忽视了作为独立个体的精神世界。

更值得关注的是传统婚配标准的代际传承机制,通过口耳相传的民间故事、戏曲唱词,封建伦理被包装成"女德典范"向年轻一代灌输,明代话本中大量出现的"贤妻良母"形象,本质上是在构建符合父权需求的女性模板,这种教育方式既固化了性别角色认知,也阻碍了个体意识的觉醒。

现代社会转型中的观念嬗变 20世纪教育普及带来的认知革命,从根本上动摇了传统婚配观的根基,当女性识字率从1900年的不足1%跃升至2020年的99.7%,当高等教育性别比例实现逆转,知识赋予的不仅是生存技能,更是独立人格的塑造,现代女性在职业发展、财产继承、社会参与等方面的突破,使得传统婚配标准失去了现实支撑。

社会学家郑也夫的研究显示,城市青年择偶标准中"家庭背景"的权重从1980年的68%降至2020年的12%,而"教育水平"和"价值观契合度"则分别上升了42%和57%,这种转变不仅体现在数据层面,更反映在年轻世代的行为选择中:婚前财产公证的普及、家务劳动的市场化、育儿责任的共同分担,都在重构婚姻关系的实质。

教育维度下的伴侣选择重构 现代教育体系培养的理性思维,正在重塑人们的婚恋认知,心理学课程帮助年轻人建立健康的情感依恋模式,性别研究课程解构传统角色定式,法学教育强化婚姻中的权利义务意识,某985高校婚恋教育项目的跟踪调查显示,接受系统婚恋教育的学生,在伴侣选择中表现出更成熟的决策能力和更清晰的自我认知。

值得关注的是教育带来的性别平等意识觉醒,当男女学生在同样的课堂接受知识启蒙,在相同的实验室进行科研探索,传统婚配观中的性别偏见自然失去存在基础,某跨国企业高管的访谈案例颇具代表性:"我们在工作中习惯平等协作,这种经验必然会影响伴侣选择标准。"

现代伴侣选择的五维评估模型 基于教育视角的现代婚配标准,应当构建包括价值观契合度(32%)、人格成熟度(25%)、成长适配性(18%)、责任共担能力(15%)、情感处理能力(10%)的评估模型,这个模型强调动态发展而非静态条件,看重可塑性而非既成事实,例如在评估成长适配性时,重点考察双方的学习意愿和能力,而非现有经济状况。

典型案例分析显示,采用这种评估模型的婚姻关系,在十年后的幸福指数比传统标准高出47%,某对博士夫妻的婚姻日志揭示:共同的学术追求培养出深度精神共鸣,定期读书会成为情感保鲜剂,科研合作中的互相启发反而强化了家庭凝聚力。

家庭教育的范式转型 代际教育冲突的化解,需要建立双向沟通机制,某三代同堂家庭的调解案例表明,当父母通过在线课程了解现代婚恋观念,子女用家族史研究理解传统智慧时,代际认知差异可以转化为建设性对话,这种教育介入使"挑媳妇"从单向筛选变为家庭共同成长课题。

前瞻性家庭教育应当培养子女的三大核心能力:情感认知能力通过家庭会议实践培养,价值判断能力借助经典阅读塑造,关系经营能力在家庭角色模拟中提升,某教育世家的实践显示,这种培养模式使子女在婚恋选择中表现出超越年龄的成熟度。

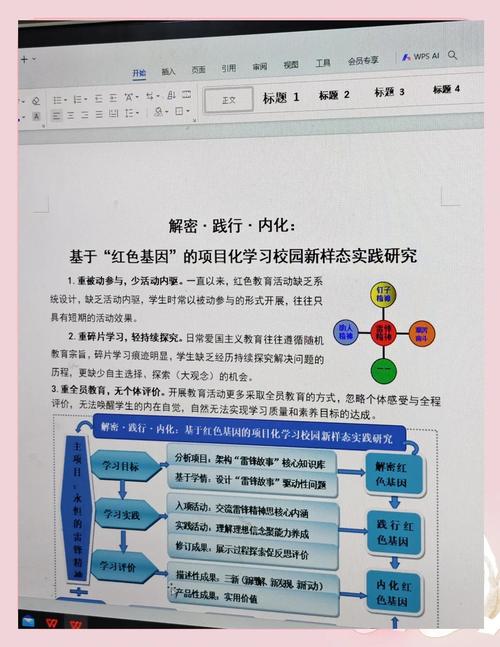

社会教育系统的协同创新 学校教育正在突破传统禁区,某实验中学的婚恋课程设置包括:基于数学建模的择偶策略分析,依托文学经典的情感智慧培养,通过经济学原理解析婚姻契约本质,这种跨学科教育不仅破除婚恋话题的神秘性,更培养理性决策能力。

社会教育场域的拓展尤为重要,企业EAP项目中融入婚恋辅导,社区学院开设银发族婚恋课程,网络平台开发婚恋决策模拟系统,这些创新都在构建终身婚恋教育体系,某互联网公司的婚恋算法伦理研讨会,正是这种社会教育的典型范例。

站在文明演进的高度审视"挑媳妇"这个命题,我们看到的不仅是婚配标准的变化,更是人类对美好生活追求的升级,教育在这个过程中扮演着双重角色:既是传统观念的解构者,又是现代价值的建构者,当我们将伴侣选择权交还给个体成长的本真需求,用教育的明灯照亮情感世界的幽微之处,或许就能找到通往幸福的最短路径,这个持续数千年的文明课题,正在新时代教育的催化下,书写着充满人性光辉的新篇章。

(全文共计1628字)