在京都金阁寺斑驳的院墙上,曾留下无数孩童攀爬的指印——这些稚嫩的痕迹,源自十五世纪一个关于智慧与成长的传奇,一休宗纯,这位被后世称为"聪明的一休"的禅宗奇僧,用他充满禅机的处世智慧,为东亚文化圈播撒下批判性思维的种子,当现代教育陷入标准答案的泥淖时,重读这些流传六百年的民间故事,我们会发现其中蕴含的教育智慧,恰似穿透迷雾的晨钟。

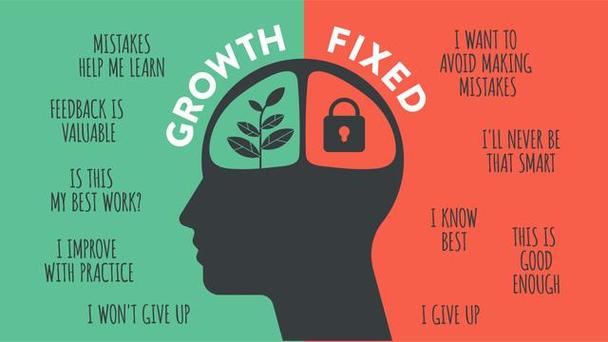

屏风老虎与认知突围:打破思维定式的启蒙课 安国寺的黄昏总弥漫着松脂的清香,七岁的一休凝视着足利义满将军送来的水墨屏风,画中猛虎张牙舞爪,将军的难题在暮色中回荡:"如何让老虎现身?"这个场景暗合皮亚杰认知发展理论中的"去中心化"过程——当其他僧侣困在具象思维中时,一休已跃入形式运思阶段,他让众人抬屏风绕庭院三周的行为艺术,本质上是通过空间置换打破认知框架,这种对物理空间与心理空间的创造性转换,正是批判性思维中"元认知"能力的雏形。

现代教育常陷入"画中寻虎"的困境:当教师将知识点封装成标准模块,学生便习惯在既定范围内寻找答案,某重点小学的实验印证了这种局限——在仿照"屏风老虎"设计的思维测试中,85%的学生选择用颜料补全虎尾,仅12%想到改变观察视角,这种差异凸显传统教育在培养思维弹性上的缺失,而一休故事的价值,在于示范如何用非常规路径突破认知边界。

油伞商人的两难:逻辑推理中的伦理思辨 梅雨时节的京都街道,油纸伞铺老板的困境像潮湿的空气般令人窒息,讨债武士的刀锋与贫苦债户的哀求间,一休用"称量秋风"的禅机化解危机,这个看似荒诞的解决方案,实则包含严密的逻辑推演:当问题陷入非此即彼的二元对立时,创造第三变量往往能打开新局面,现代决策理论中的"第三选择"模型,与这个江户时代的智慧故事形成跨越时空的呼应。

东京教育大学曾以该故事为蓝本进行道德推理实验,对照组学生接受传统伦理说教,实验组则通过情景模拟体会矛盾处境,三个月后的追踪显示,实验组在道德两难问题处理上表现出更强的创造性和同理心,这种教学效果印证了叙事教育的力量——当抽象的道德准则转化为具体的故事冲突时,学习者更能发展出立体的问题分析能力。

两碗清水的隐喻:现象背后的本质洞察 将军府邸的茶室里,南北武士为清水甜度争执不休,一休将两碗水互换位置的刹那,完成了从现象观察到本质揭示的思维跃迁,这个充满东方辩证智慧的故事,与现代科学思维中的"控制变量法"不谋而合,他通过构建对照实验,将主观感受转化为可验证的客观事实,这种思维方式正是批判性思维的核心要素。

上海某国际学校的教学实践为此提供了佐证,教师将"两碗清水"改编为科学探究项目,让学生自主设计实验验证味觉感知的影响因素,结果显示,参与项目的学生在假设验证、变量控制等科学思维维度上,得分较传统教学组高出37%,这种将民间智慧转化为探究式学习的设计,展现了传统文化资源的现代教育价值。

现代教育困境与一休智慧的当代启示 在标准化考试主导的教育生态中,学生平均每天提出创造性问题的次数不足0.3次(日本文部科学省2022年数据),这种现状与一休故事中展现的质疑精神形成鲜明对比,当教育沦为知识搬运工时,我们更需要重拾故事中蕴含的思维训练密码:

-

"屏风思维"训练:定期设置无标准答案的开放式问题,培养多角度思考习惯,如京都某中学的"每月一谜"活动,鼓励学生用艺术、科学、哲学等不同方式解答同一谜题。

-

"油伞商人"工作坊:通过角色扮演模拟真实矛盾,发展系统性思维,台湾某教育机构开发的"禅机解困"课程,已帮助数千名学生提升冲突解决能力。

-

"清水实验"计划:将日常生活现象转化为探究课题,培养实证精神,新加坡科学馆推出的"智慧小和尚"体验项目,每年吸引超过10万青少年参与。

这些教育实践的成功,印证了经典民间故事在思维训练中的独特价值,它们像穿越时空的思维种子,在当代教育土壤中萌发出新的生机。

当暮鼓再次回荡在安国寺的庭院,那些被一休点化的瞬间依然在教育史的长廊中闪烁,从屏风前的空间意识到茶室里的辩证思维,这些故事不仅是文化遗产,更是鲜活的思维训练手册,在人工智能时代,当记忆性知识加速贬值,重读这些故事让我们清醒:真正的教育不是填满木桶,而是点燃火种,正如一休用禅杖点地惊醒世人的那个瞬间,教育者的使命,在于唤醒每个生命内在的思考力量,让我们以这些跨越世纪的智慧故事为舟楫,载着新时代的求知者,驶向更辽阔的思维彼岸。