腊八节的文化溯源

寒冬腊月,当北风裹挟着凛冽寒意掠过中原大地时,中国人总会循着千年不变的时序,在农历十二月初八这天煮起一锅热气腾腾的腊八粥,这个看似寻常的民俗节日,实则蕴含着中华民族独特的生存智慧与文化密码,据《礼记·郊特牲》记载,腊祭习俗可追溯至先秦时期,彼时人们以猎获的禽兽祭祀天地神灵,感恩自然馈赠,佛教传入后,释迦牟尼成道日与腊日相遇,使得这个节日增添了"佛粥"的文化意象,宋人吴自牧在《梦粱录》中详细记载了临安百姓"腊八日,寺院及人家用胡桃、松子、乳蕈、柿、栗之类作粥"的盛况,可见其传承脉络。

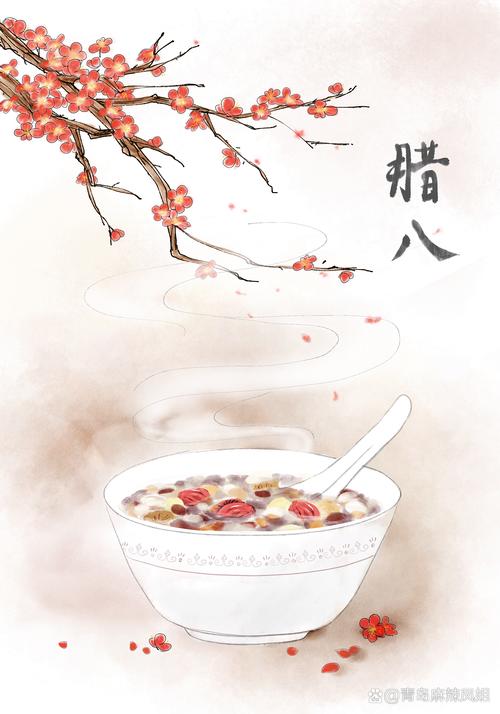

食材里的天地人和:腊八粥的深层寓意

腊八粥的制作堪称中国传统饮食文化的微型博物馆,精选的五谷杂粮往往超过八种,既有北方的小米、红豆、花生,也有南方的薏米、莲子、桂圆,这些看似普通的食材,实则暗合天地人和之道:粳米象征大地根基,豆类隐喻万物生长,干果暗喻自然馈赠,红糖则寄托生活甜美,在山西某些村落,主妇们至今保留着"五色米"的传统,用黄米、黑米、紫米等不同颜色的谷物构建视觉美感;而江浙一带的"八宝甜粥"则通过桂圆、蜜枣的甜味传递对美好生活的向往。

从灶台到课堂:腊八节的教育价值重构

在现代教育语境下,腊八节的文化内涵正在焕发新的生机,北京某小学连续十年开展"腊八文化周"项目,学生们通过称量谷物、查阅典籍、走访老人,在实践操作中理解"一粥一饭当思来之不易"的深意,更有教育机构开发出"腊八STEAM课程",将传统熬粥过程分解为数学测量(食材配比)、物理观察(熬煮过程中的状态变化)、化学实验(糖分转化)等多学科融合的学习场景,这种教育创新不仅传承文化,更培养了学生的综合素养。

仪式感中的代际对话:家庭教育的天然载体

腊八节为当代家庭教育提供了绝佳的实践场景,在山东曲阜,很多家庭延续着"晨起熬粥"的传统,父母会让孩子参与选豆、淘米的全过程,这个充满仪式感的互动过程,既是对传统技艺的传承,更是劳动教育的生动实践,心理学研究表明,共同参与传统节俗活动的家庭,其成员间的亲密指数普遍高出30%,当祖孙三代围坐在氤氲着粥香的厨房里,讲述着"朱元璋落难食鼠粮"的传说时,文化记忆便在这热气腾腾的对话中悄然延续。

全球语境下的文化认同:腊八节的现代转型

随着华人足迹遍布全球,腊八节正在成为文化认同的重要符号,纽约唐人街的寺庙每年腊八施粥时,总能看到不同族裔的居民排队等候,这种跨文化传播中,腊八粥已超越单纯的饮食习俗,演变为传递和平、分享理念的文化载体,更值得关注的是年轻群体对传统文化的创造性转化:有人开发出"腊八粥盲盒",将传统食材与现代消费方式结合;短视频平台上,"腊八节挑战"话题播放量突破十亿次,Z世代用说唱、汉服秀等新形式演绎古老节俗。

生命教育的自然课堂:岁时节令的哲学启示

腊八节恰逢"数九寒天",这个时间节点的选择蕴含着深邃的生命智慧,古人观察到此时阳气始萌,故《燕京岁时记》有"腊八粥者,以作点染"之载,在自然教育层面,这个节日是引导青少年观察物候变化的绝佳时机:为什么要在最寒冷的时节熬制温补粥品?食材搭配如何体现中医养生理念?这些问题的探究过程,正是培养科学思维与生态意识的天然课堂,更深层次上,腊八节传递着"艰难困苦,玉汝于成"的生命哲学——正如熬粥需要文火慢炖,人生也需要经历时光的淬炼。

传统节俗的当代困境与突围路径

在商业化浪潮冲击下,腊八节也面临着符号化、空心化的危机,超市货架上的速食腊八粥,虽然便利却失去了手作的温度;某些景区将祭典异化为商业表演,消解了仪式的神圣性,要破解这些困境,需要构建"三位一体"的保护机制:学校教育系统化传授节俗内涵,社区组织常态化开展民俗活动,文化机构创新性开发衍生品,杭州某博物馆推出的"腊八文物盲盒",将古代炊具复刻件与食材包结合,让青少年在动手实践中感受文化魅力,这种探索值得借鉴。

在快节奏的现代社会,腊八节恰似文化基因的保鲜剂,当我们细品那碗融合着五谷芬芳的粥糜时,不仅是在重温祖先的生存智慧,更是在进行一场跨越时空的文明对话,这个节日提醒我们:真正的教育从来不在书本的字里行间,而在这些承载着民族记忆的生活实践之中,让传统节俗回归生活现场,使其成为滋养心灵的文化土壤,这或许是对腊八精神最好的传承。