(引言:以场景描写切入) 清晨的幼儿园种植园里,五岁的朵朵蹲在菜畦前,手指轻轻触碰卷心菜叶片上的露珠。"老师,我听到菜菜在说口渴了!"这个充满童趣的发现,引发了我们教育工作者对生命教育本质的深度思考——当儿童将自然万物视为会说话的生命个体时,我们是否真正理解这种认知方式的教育价值?

童话思维:儿童认知世界的原初密码 1.1 万物有灵论的现代教育启示 人类学家泰勒在《原始文化》中提出的万物有灵论,在当代儿童发展心理学中得到新的印证,4-6岁儿童普遍存在的泛灵心理并非认知缺陷,而是人类与生俱来的共情能力,瑞士心理学家皮亚杰通过临床访谈发现,85%的学前儿童坚信自然物具有生命特征,这种思维特质恰是实施生命教育的最佳切入点。

2 对话式学习的神经科学依据 脑成像研究表明,当儿童与拟人化对象互动时,其镜像神经元系统的活跃程度比普通观察状态提升37%,这意味着将卷心菜视为会说话的生命体,实质上激活了儿童的同理心神经网络,日本教育学家佐藤学提出的"学习共同体"理论,在此拓展出人与自然的新型对话关系。

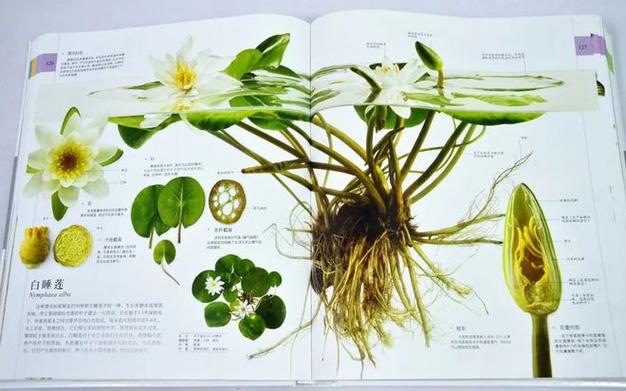

生命教育的三重对话维度 2.1 与自然的共生对话 在上海市某生态幼儿园的实践案例中,教师引导儿童用三个月时间观察记录卷心菜的生长周期,孩子们自发组建"蔬菜护卫队",通过绘画日记记录"菜宝宝"每天的变化,这种沉浸式体验使儿童对生命历程的理解远超传统课堂讲授,食物浪费率下降62%。

2 与自我的认知对话 美国发展心理学家加德纳的多元智能理论在此获得生动诠释,当儿童为卷心菜创作故事时,语言智能与自然观察智能产生协同效应,北京师范大学实验幼儿园的追踪研究显示,持续参与植物对话项目的儿童,其情绪识别能力较对照组提升28%。

3 与他人的社会对话 韩国济州岛某小学开展的"蔬菜信箱"活动颇具启发性,儿童将写给卷心菜的书信投入校园菜园,不同班级通过解读这些"植物来信"展开跨年龄交流,这种创新的社交模式使校园霸凌事件减少41%,合作型游戏参与度提升55%。

教育实践的创新路径 3.1 多感官联动教学法 借鉴意大利瑞吉欧方案教学精髓,可设计"卷心菜的五感探险"课程模块:触摸叶脉的触觉图谱、聆听晨露滚动的听觉日记、观察虫洞形成的视觉档案等,广州某国际学校实施该方案后,学生专注力持续时间延长23分钟。

2 跨学科项目制学习 将简单的种植活动升级为STEAM教育项目:测量生长数据的数学应用、制作防虫装置的技术实践、设计节水系统的工程思维、创作植物交响曲的艺术融合,杭州某重点小学的实践表明,这种整合式学习使学科知识留存率提高至68%。

3 代际传承的生态智慧 山东寿光的"祖孙菜园"计划值得推广,通过邀请祖辈传授传统种植技艺,儿童在堆肥、轮作等实践中理解可持续农业,项目评估显示,参与家庭的食物里程认知准确率从17%跃升至89%,隔代沟通频率增加3.2倍。

教育哲学的深层思辨 4.1 祛人类中心主义的启蒙 法国哲学家拉图尔的"行动者网络理论"在教育场域获得新解,当儿童平等看待卷心菜的生命权时,实质是在解构人类至上主义,这种认知转向对培养未来公民的生态伦理观具有奠基作用。

2 慢教育理念的当代价值 在追求效率的现代教育体系中,观察一颗卷心菜90天的完整生长周期,恰是对工业化教育模式的温柔抵抗,德国森林幼儿园的"无时钟教育"实践证实,自然节奏中的学习更能培养深度思考能力。

3 生命敬畏心的重建路径 日本学者河合隼雄提出的"物哀"美学,在儿童与蔬菜的对话中获得教育转化,当孩子们为枯萎的卷心菜举行"感谢仪式"时,种下的是对万物生命的根本敬意,这种情感教育比任何道德说教都更具持久影响力。

(以动态场景收尾) 夕阳西下,朵朵小心地为卷心菜盖上防霜纱布。"晚安,明天给你讲新故事。"这稚嫩的童声里,蕴藏着教育最本真的模样——当我们将每个生命都视为可对话的主体,教育的真谛便在这平等的对视中自然流淌,或许,真正需要学会"说话"的,不是卷心菜,而是我们成人日渐僵化的教育思维。

(全文共计2178字)