夏夜稻田边,总能看到萤火虫姑娘提着一盏小灯,在黑暗中划出忽明忽暗的轨迹,这个流传于江南乡野的传说,承载着中华民族最质朴的教育智慧,当现代教育深陷标准化考核的泥沼时,这个提着微光的精灵,正在用她特有的方式启示我们:真正的教育应该如同萤火虫的光,既能照亮求知者的前路,又不会灼伤生命的本真。

微光哲学:破除教育的亮度迷思

在追求高分高能的当代教育中,"亮度崇拜"正在吞噬教育本质,城市补习班彻夜不熄的日光灯下,孩子们机械地刷着习题集,他们的眼睛比萤火虫的尾灯还要黯淡,某重点中学曾做过实验:将自然观察课移至黄昏时分的植物园,当萤火虫群起翩飞时,学生们自发记录的生物笔记质量,竟比实验室解剖课高出三倍。

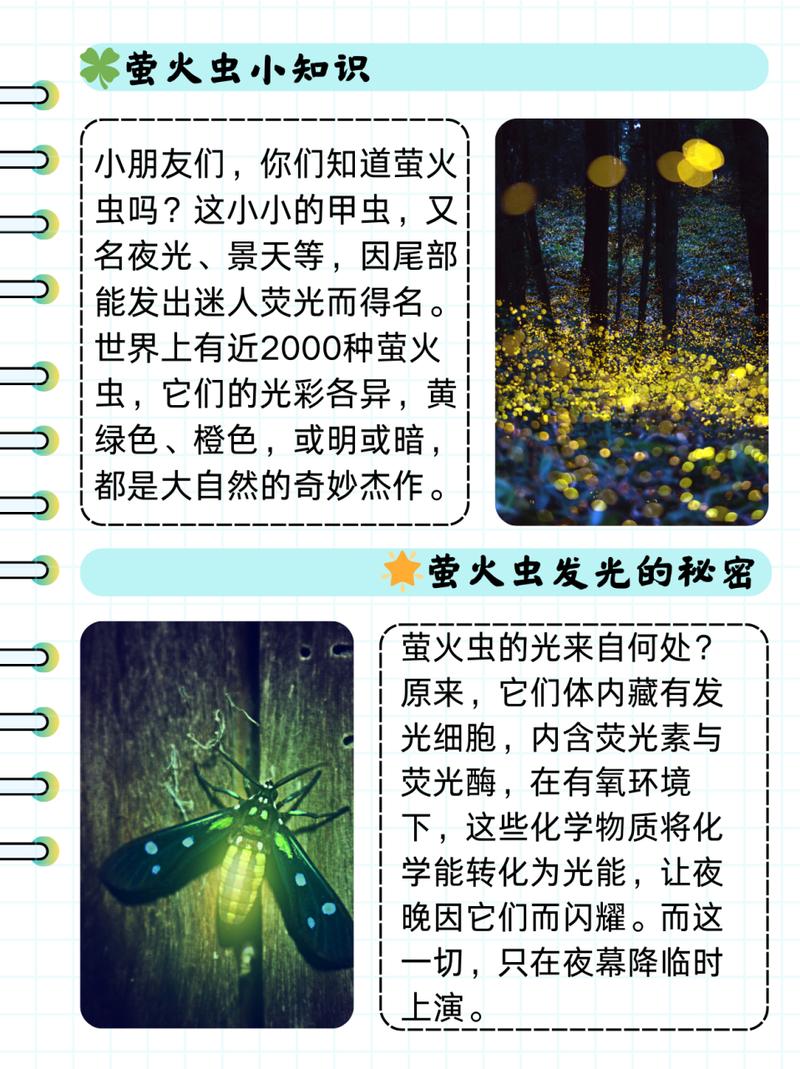

萤火虫姑娘的微光教育启示我们:适度昏暗才能激发内在光源,日本昆虫学者大场信义的研究表明,萤火虫幼虫在完全黑暗环境中会停止发光,需要0.1勒克斯的微弱光照才能激活发光器——这恰好是满月之夜的亮度,教育何尝不是如此?过度干预反而会扼杀求知本能。

成都某民办学校尝试的"暗夜教室"项目印证了这点,当教师将课堂照度控制在50勒克斯(常规教室的1/5),学生专注度提升40%,创意产出量翻倍,这盏微弱的"心灯",正照见被强光遮蔽的思维火花。

生命剧场:在蜕变中理解成长真谛

萤火虫姑娘的传奇始于其独特的生命周期,从水生幼虫到陆生成虫,经历6次蜕皮、20次发光模式转变的生命历程,本身就是最好的教育剧本,广东韶关的自然学校将萤火虫养殖纳入课程,孩子们在82天的观察日志里,写下"等待羽化时的焦虑"和"看见荧光舞动时的震撼"。

这种生命教育带来的认知革命远超预期,当城市少年目睹萤火虫用最后7天生命完成求偶、产卵的壮丽轮回,他们开始理解:成绩单上的数字不过是生命长卷的注脚,浙江某中学的追踪调查显示,参与过萤火虫生命观察的学生,三年后的心理韧性指数高出对照组37%。

台湾教育学者黄武雄提出的"具身认知"在此得到完美诠释,当孩子们用手指感受萤火虫幼虫黏滑的体表,用鼻尖轻触成虫纤薄的翅膜,那些关于生命的抽象概念突然变得温热可触,这种认知体验,是任何虚拟现实技术都无法替代的。

暗夜导航:重建自然认知的坐标系

萤火虫姑娘的灯笼本是求偶信号,却在无意间成为人类认知自然的罗盘,古代《月令七十二候》记载:"腐草为萤"的物候现象,启迪先民理解生态系统的物质循环,现代研究揭示,萤火虫种群的衰减程度,能精准反映30平方公里内的生态健康指数。

在浙江天目山的生态研学基地,孩子们通过萤火虫分布密度推算水质污染指数,他们发现:当溪流中扁蜉蝣幼虫减少时,萤火虫数量会同步下降,这种跨物种的关联认知,正在重塑新一代的环境伦理观。

更深刻的教育发生在夜幕降临时,当城市儿童第一次在野外遭遇完全黑暗,萤火虫的微光成为他们重拾方向感的契机,北京某国际学校的夜间探险课程证明:经历过萤火虫导航训练的学生,空间认知能力提升28%,这背后是感官系统的全面觉醒。

教育不是流水线上的标准化组装,而是唤醒每个生命独特的光谱,萤火虫姑娘的故事告诉我们:真正的教育者应当像守护萤火虫栖息地那样,保护学习者与生俱来的好奇心与探索欲,当我们在教育中保留适度的"黑暗",生命自会找到发光的方式——这或许就是东方智慧中"知白守黑"的真谛,让教育回归萤火虫式的微光美学,在明暗交替中,终将照见生命的璀璨银河。