在杭州孤山北麓的放鹤亭前,一尊石刻雕像静立千年,北宋诗人林逋手持书卷,足边白鹤振翅欲飞,身后古梅虬枝盘曲,这位"梅妻鹤子"的隐士,用毕生实践诠释了中国文人独特的生命哲学,在当代教育面临价值重构的今天,重新审视这种隐逸文化传统,或许能为我们的生命教育提供全新的思考维度。

隐逸传统的教育哲学溯源 林逋的选择绝非简单的避世行为,其背后蕴含着深厚的文化基因,自庄子提出"相濡以沫,不如相忘于江湖"的哲学命题,中国士人就开始了对生命本真状态的探索,魏晋时期竹林七贤的"越名教而任自然",陶渊明"采菊东篱下"的田园诗意,共同构筑起中国传统知识分子对理想人格的追求框架,这种文化传统在宋代达到新的高度,理学的格物致知与禅宗的明心见性在此交汇,形成了独特的生命教育观。

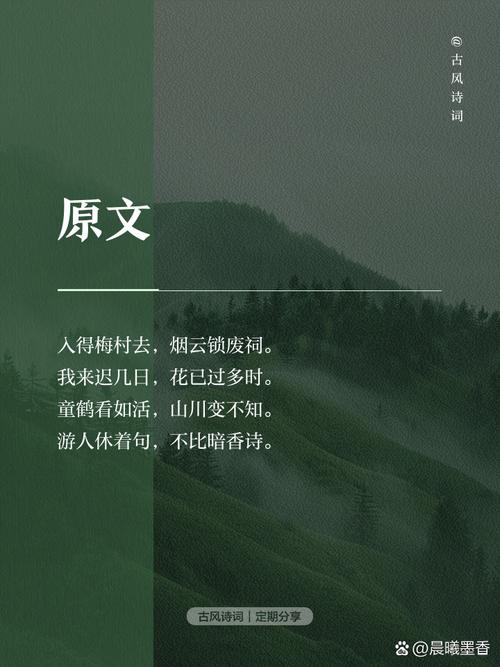

林逋在《山园小梅》中写下的"疏影横斜水清浅,暗香浮动月黄昏",表面是咏梅,实则是生命状态的隐喻,他通过二十年孤山隐居,构建起一个完整的精神教育场域:梅象征高洁品格,鹤代表自由精神,山水则作为自然导师,这种以物观心的教育方式,突破了传统经学教育的桎梏,将人格培养置于自然场域之中,与当代生态教育理念形成跨越时空的呼应。

当代生命教育的三重困境 在工业化与信息化浪潮中,我们的教育体系正面临前所未有的挑战,某重点中学的心理咨询记录显示,超过60%的学生存在价值虚无感,这种症状被心理学家称为"空心病",当教育异化为升学竞赛的工具,生命本身的价值反而在标准化考核中逐渐消解,在江苏某实验小学的课堂观察中,教师用PPT展示梅花图片时,学生更关注的是梅子的市场价格而非其文化象征,这种功利化认知折射出自然教育的严重缺失。

更为严峻的是技术理性对情感教育的侵蚀,某教育科技公司开发的"AI伴读系统"能精准分析学习数据,却无法理解孩子抚摸花瓣时的惊喜眼神,当教育过程被分解为可量化的指标,生命体验的完整性和独特性正在被系统性地解构,这种教育异化现象与林逋时代"学而优则仕"的功利取向形成历史性对照,提醒我们需要重新思考教育的本质。

隐逸智慧的现代转化路径 在杭州某创新学校的自然课程中,教师们带着学生在梅林写生,通过观察梅花的生长周期理解生命韧性,这种教育实践暗合了林逋"以梅为镜"的教育智慧,心理学研究表明,自然接触能提升青少年43%的情绪调节能力,这为传统隐逸文化的现代转化提供了科学依据,当学生亲手培育梅苗,见证"凌寒独自开"的生命奇迹时,他们获得的是超越课本的生命教育。

在深圳某国际学校的"鹤影计划"中,学生通过跟踪候鸟迁徙,建立起对生命共同体的认知,这种教育设计恰如林逋与鹤的精神对话,将个体生命置于更宏大的生态网络,环境教育专家指出,这种沉浸式学习能使学生的生态责任感提升57%,说明传统隐逸文化中的物我观照具有现实的教化功能。

构建新型生命教育范式 上海某实验中学的"孤山书院"项目,将林逋的《省心录》引入德育课程,学生在研读"知足则乐,务贪必忧"的箴言时,同步进行消费观念调查,这种古今对话的教学设计使传统智慧获得了当代生命力,教育人类学的研究证实,文化原型的现代诠释能增强青少年的价值认同,这为传统文化资源的转化提供了方法论启示。

在浙江某乡村学校的"梅鹤课程"中,学生需要完成"培育一株梅、观察一只鹤、创作一首诗"的跨学科任务,这种整合自然科学与人文艺术的教育模式,再现了古代文人"格物致知"的学习传统,评估数据显示,参与项目的学生在创造力与同理心指标上显著优于对照组,印证了整体性生命教育的有效性。

面向未来的教育哲学思考 当我们重新解读"梅妻鹤子"的文化符号,发现其本质是构建人与自然、人与自我、人与社会的三重和谐,在人工智能时代,这种教育智慧显得尤为珍贵,北京某重点高中的哲学课堂里,师生们正在讨论:在林逋的隐居选择与当代数字游民的生活之间,是否存在精神谱系的延续?这种思辨过程本身,就是传统教育智慧的活化实践。

教育学者指出,未来教育的关键在于培养"完整的人",这需要我们像林逋观察梅萼生长那样关注生命节律,像他聆听鹤唳那般尊重个性表达,当某位学生在周记中写道"我要做新时代的孤山守梅人"时,我们看到的不仅是文化传承的希望,更是教育本质的回归。

放鹤亭前的梅花开了二十个世纪,林逋的精神遗产依然在叩击现代教育的大门,在效率至上的时代,我们需要重拾"缓寻芳草得归迟"的教育从容;在技术崇拜的浪潮中,我们更要守护"鹤闲临水久"的生命诗意,当教育真正回归生命本体,"梅妻鹤子"就不再是历史剪影,而将成为照亮未来的精神灯塔,这种跨越千年的教育对话,终将在新一代青年心中播下完整的生命之种,静待其在新时代的土壤中绽放新的光华。