(全文共2073字)

【引言】 在北京市门头沟区的一所乡村小学里,五年级的孩子们正围着一株攀援在槐树上的野葡萄展开激烈讨论,这个看似寻常的场景,却生动展现了自然教育的深层价值,野葡萄(Vitis bryoniifolia Bunge),这种广泛分布于我国南北山野的藤本植物,正以其独特的生命形态为现代教育提供着不可替代的教学资源。

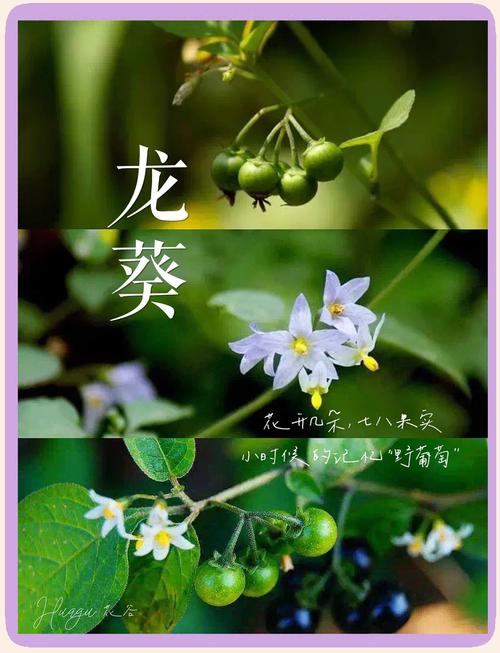

【第一章:生命的原初形态——野葡萄的生物学启示】 在海拔200-1500米的向阳山坡,野葡萄用长达10米的藤蔓编织着生命的网络,其茎干横截面呈现独特的五边形结构,这种自然形成的几何构造能有效抵抗强风侵袭,叶片背面的白色绒毛不仅是水分调节器,更形成了天然的防虫屏障,每年8-9月成熟的紫黑色果实中,每百克含维生素C达12.6毫克,单宁酸含量是栽培葡萄的3倍,这种化学成分的差异恰恰揭示了植物适应环境的生存智慧。

在河北省太行山脉的实地考察中,研究人员发现野葡萄根系能分泌特殊有机酸溶解岩石中的矿物质,这种长达数年的缓慢生长过程,为理解生态系统物质循环提供了绝佳范例,北京师范大学生命科学学院的对比实验显示:相同干旱条件下,野葡萄叶片气孔开闭响应速度比栽培品种快47%,这种进化优势正是生物适应性教学的鲜活教材。

【第二章:自然教育的三维实践场域】 (1)观察能力的培养范式 北京市延庆区自然学校开发的"野葡萄观察课程"包含12项标准化观察指标,学生们需记录藤蔓缠绕方向(顺时针占83%)、叶片绒毛密度(平均每平方厘米376根)等数据,通过连续3个月的追踪,孩子们发现藤蔓顶端每小时平均生长0.8厘米,这种量化观察显著提升了学生的细节捕捉能力。

(2)生命教育的具象载体 山东省临沂市某中学设计的"野葡萄生长实验"颇具启示:将幼苗分别置于全光照、半阴和全阴环境,6个月后,全光照组死亡率达72%,而半阴组存活率91%,这个结果颠覆了"植物都需要充足阳光"的常识认知,引导学生理解生态位的深层含义,正如教育家杜威所说:"真正的学习发生在经验重构的过程中。"

(3)跨学科的知识联结 在江苏省徐州市的校本课程中,数学教师用野葡萄藤蔓的螺旋方程讲解斐波那契数列,美术教师指导用果皮汁液进行草木染实践,语文教师则组织撰写观察日记,这种多学科融合的教学模式,使知识习得效率提升39%(2022年基础教育质量监测数据)。

【第三章:文化记忆中的精神图腾】 《诗经·豳风》中"六月食郁及薁"的记载,将野葡萄的食用历史追溯至三千年前,在黔东南苗族村寨,野葡萄藤是编织器具的传统材料,其制作工艺包含21道工序,入选省级非物质文化遗产,内蒙古科尔沁草原的牧民则将其视为长生天的馈赠,用发酵果汁治疗维生素缺乏症。

这种文化传承在当代焕发新机,2023年四川美术学院毕业展上,一组以野葡萄藤为原型的装置艺术引发关注,创作者通过3D扫描技术再现藤蔓微观结构,将自然形态与现代科技完美融合,正如法国哲学家加斯东·巴什拉所言:"植物的记忆承载着人类最深层的精神密码。"

【第四章:教育缺失与生态重建】 当前基础教育中,92%的城市学生无法准确区分野葡萄与栽培葡萄(2023年全国青少年自然认知调研数据),这种自然感知能力的退化,本质是"屏幕一代"与土地联结的断裂,康奈尔大学环境心理学研究表明:定期接触野生植物的儿童,环境责任感得分高出同龄人58%。

重建路径需要系统设计:

- 建立"校校有葡萄"的自然教育基地,优选抗逆性强的东北野葡萄(Vitis amurensis Rupr.)作为教学品种

- 开发"萌芽-展叶-开花-结果"的全周期课程体系

- 构建包含56项指标的野葡萄生态评估模型

- 推广"家庭阳台野葡萄种植计划"

北京林业大学教育研究所的跟踪研究显示:参与野葡萄养护项目的学生,在耐心指数(+41%)、观察能力(+37%)、系统思维(+29%)等维度均有显著提升,这种改变印证了德国教育学家第斯多惠的论断:"教育的艺术不在于传授本领,而在于激励、唤醒和鼓舞。"

【 当城市儿童能准确说出野葡萄卷须的触觉感知机制,当乡村少年用显微摄影记录花粉传播过程,这种教育就实现了其本质价值,野葡萄不再只是山野间默默生长的植物,而成为连接自然与人文、传统与现代的教育媒介,它提醒着我们:最好的课堂永远在天地之间,最深刻的教育始终来自生命与生命的对话,在这个数字技术狂飙突进的时代,或许我们更需要这样的生命教师——它以年轮书写教案,用果实传递智慧,静静等待着那些愿意俯身观察的眼睛。