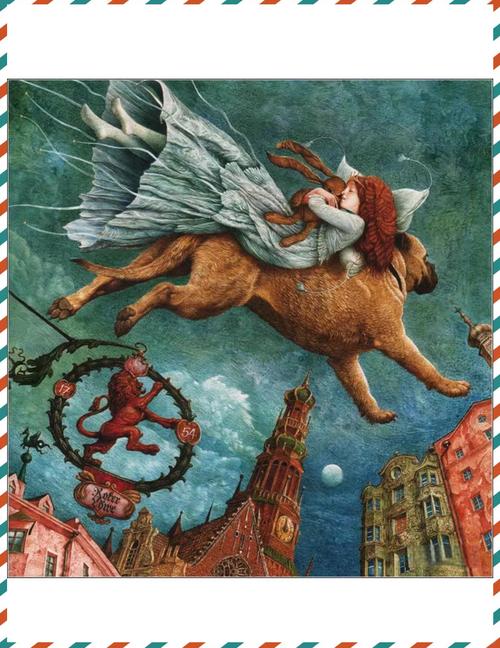

在安徒生1845年创作的童话《依卜与小克丽斯玎》中,两个来自丹麦沼泽地带的孩子用他们交错的人生轨迹,为当代教育者展现了一幅深刻的生命成长图景,这对青梅竹马的玩伴,在命运之手的拨弄下走向截然不同的人生道路,其中蕴含的教育启示远比表面看来复杂得多。

原生家庭的教化密码 在日德兰半岛的桦木林深处,依卜父亲用烧炭窑升起的青烟勾勒出劳动教育的底色,这个不善言辞的烧炭工,用布满老茧的双手教会孩子理解"每块木炭都要经历火的考验"的生命哲学,当小依卜蹲在窑口观察炭火变化时,他正在完成最原始的生命观察课——那些在高温中保持形态的硬木,最终都成为抵御寒冬的珍贵燃料。

与之形成对照的是克丽斯玎的父亲,那位永远在修补渔网的船夫,他教给女儿的是对未知水域的敬畏,以及修补破损的生存智慧,当暴风雨来临前,船夫总能让女儿从云层走向判断风速,这种基于生存本能的自然教育,培养出克丽斯玎早期的环境感知能力,但常年漂泊的生活,也让这个家庭缺乏稳定的价值根基。

两个孩子在林间空地的相遇,实则是两种家庭教育范式的碰撞,依卜用木炭在桦树皮上描绘的线条,与克丽斯玎用贝壳串起的项链,构成了最初的价值符号系统,这种原始的艺术表达,恰是儿童认知发展的必经之路——通过具象操作建构抽象思维。

社会迁徙中的教育断层 当克丽斯玎随父母迁往哥本哈根,这场空间位移造成的不仅是地理隔阂,码头工人家庭突然闯入都市文明,如同幼苗被移植到异质土壤,母亲在贵族厨房的帮佣经历,让年幼的克丽斯玎过早接触到阶级差异,那些从宴会带回的残羹冷炙,在物质匮乏年代本是生存恩赐,却在不经意间播下虚荣的种子。

反观留守沼泽的依卜,他的成长环境保持着农耕文明的完整性,在继承父亲烧炭窑的过程中,他习得了完整的生产链条:从选材、控温到成品运输,这种闭环式的劳动教育,培养出对事物本质的认知能力,当他在暴风雪中独自穿越冰湖送货时,完成的是对自身极限的认知突破。

物质诱惑下的价值嬗变 克丽斯玎寄回的那双漆皮鞋,成为故事中极具象征意义的教育符号,这双在安徒生笔下"能照出人脸"的鞋子,实则是消费主义最早的启蒙教材,当乡村少女的赤脚套上都市文明的产物,脚掌与土地的天然联系就此割裂,漆皮鞋折射出的,不仅是物质对纯真的侵蚀,更是认知方式的结构性转变。

与之形成对比的是依卜始终如一的木底鞋,这种用榉木手工凿制的鞋具,随着四季变化会产生不同的磨合体验:雨季的膨胀感,旱季的收缩性,都在默默传授着材料科学的原始知识,当克丽斯玎在舞厅地板上旋转时,依卜正通过鞋底传来的土地震颤预判天气变化。

命运转折中的教育韧性 克丽斯玎婚姻的破裂,表面看是遇人不淑的悲剧,实则是认知断层导致的判断失误,那个承诺带她见识世界的男人,本质上是她内心欲望的具象化投射,当教育过程中缺乏对人性复杂性的认知训练,单纯的环境适应能力反而会成为致命弱点。

而依卜面对克丽斯玎的堕落选择默默守望,展现的正是劳动教育培养出的情感韧性,他在沼泽地重建家园的过程,暗合了教育哲学中的"重建主义"理论——通过持续的生产实践修复心灵创伤,当他在暴雨中加固堤坝时,实际上在进行着心理防御机制的物质转化。

安徒生的教育哲学隐喻 故事中反复出现的沼泽女人形象,可以解读为自然教育的拟人化存在,她那些看似残酷的预言,实则是环境反馈机制的文学表达,当克丽斯玎抛弃旧鞋时,沼泽立即用泥淖给予惩罚;而当依卜尊重自然规律,沼泽就馈赠浆果与草药。

金马车沉入沼泽的结局,构成对功利主义教育最严厉的批判,那些闪闪发光的装饰,在泥浆中不过转瞬即逝的泡影,而依卜最终收获的,是经过时间沉淀的生命智慧——就像他烧制的木炭,唯有经历高温淬炼,才能释放持久温暖。

现代教育的镜鉴与启示 在这个数字技术重构教育形态的时代,依卜与小克丽斯玎的故事愈发显现其现实意义,当城市孩子通过屏幕认知世界时,是否正在重演克丽斯玎的认知困境?当乡村教育执着于标准化考核,是否正在消解依卜式的在地智慧?

教育者需要重新审视"完整人格"的培养路径,劳动教育不应止于技能传授,更要培育对生产关系的深刻理解;美育课程不能局限艺术技巧,必须建立对物质诱惑的批判意识,就像安徒生用两个孩子的命运警示我们:教育的本质,是帮助每个灵魂找到与世界的恰当距离。

在人工智能日益介入教育过程的今天,重读这个19世纪的童话更具特殊价值,它提醒我们:无论技术如何进步,教育的核心始终是人的精神成长,那些在沼泽深处默默燃烧的木炭,那些在都市霓虹中逐渐黯淡的漆皮鞋,都在诉说着同一个真理——唯有扎根真实世界的教育,才能培育出完整的人格之花,这或许就是安徒生留给后世教育者最珍贵的启示:在快速变迁的时代,我们比任何时候都需要守护人性教育的本源。