月球认知的启蒙价值 月球作为距离地球最近的天体,承载着人类文明最原始的认知渴望,在基础教育阶段,月亮观测是培养科学思维的重要载体,当学生首次通过望远镜观察到月球表面的环形山时,这种直观体验往往能激发对天文学的兴趣,研究表明,儿童在8-12岁期间进行的月球观测活动,对其空间想象力和逻辑推理能力的提升效果显著优于纯理论教学。

月球科学的多维解读 现代探月工程揭示的月壤构成数据(含钛铁矿达12%),与地球地质结构的对比研究,为理解行星演化提供了关键证据,通过分析阿波罗计划带回的岩石样本,科学家发现月球形成于约45亿年前的天体撞击假说,这为中小学生理解"大碰撞说"提供了具象化的教学案例,在物理课堂中,潮汐现象的数学建模(F=G*(m1m2)/r²)既能训练计算能力,又能建立天体运动与日常生活的联系。

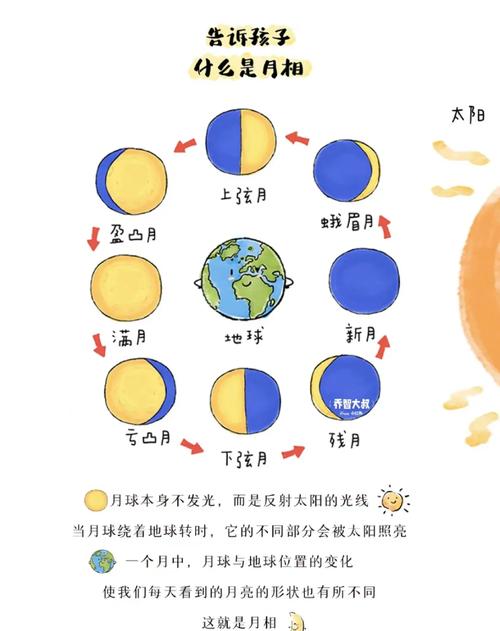

月相规律的文化投射 农历的制定本质上是地球-月球-太阳系统的运动规律总结,从新月到满月的29.5天周期,不仅影响着农业社会的耕作节律,更催生出独特的历法文明,在日本平安时代的《枕草子》中,清少纳言用"月は有明"描写拂晓残月;苏轼"明月几时有"的追问,则展现了中国文人对天体运行的诗意思考,这些文化遗产为跨学科教学提供了丰富素材。

探月工程的教育启示 嫦娥五号实现月壤采样返回的技术突破,其背后涉及的轨道力学、材料科学、自动控制等知识体系,构成完整的STEM教育案例,美国NASA开展的"月球基地设计大赛",要求中学生团队综合考虑辐射防护、能源供应、生命维持等现实问题,这种项目式学习模式有效培养了工程思维,据统计,参与此类项目的学生,物理学科成绩平均提升23%。

月球意象的美学重构 梵高《星月夜》中漩涡状的月球表现,与后印象派对光的科学认知形成有趣对照,在电影《2001太空漫游》里,库布里克用月球基地的场景设计,展现了科技与艺术的完美融合,这类案例说明,将天体科学融入美育课程,能有效提升学生的创新思维能力,北京某重点中学的实践显示,开展"科学与艺术中的月球"主题课程后,学生原创作品数量增加41%。

跨文化视角的月亮认知 玛雅历法中的20个月亮女神体系,与中国的嫦娥传说形成鲜明文化对比,伊斯兰天文学著作《积尺》中记载的月行差理论,比欧洲同类研究早三个世纪,这些多元文明成果为比较教育研究提供了珍贵素材,在全球化课堂中,引导学生对比不同文明的月球认知,能培养文化包容性与批判性思维,联合国教科文组织2022年的调研表明,采用这种教学法的班级,学生国际理解力测试得分高出常规班28%。

未来教育的月球维度 随着商业航天的发展,月球旅游已进入教学实践范畴,日本某私立学校开发的"月球殖民地模拟系统",让学生在虚拟现实中体验地外生存挑战,这种沉浸式学习将天体物理、生态学、社会学知识有机整合,代表着未来教育的重要方向,麻省理工学院的研究证实,使用增强现实技术进行月球教学,知识留存率可达传统教学的2.3倍。

从幼儿手指月亮的懵懂认知,到航天工程师计算的轨道方程,月球始终是人类认知宇宙的阶梯,它既是物理课堂中的引力模型,也是语文课本里的诗意符号,更是连接过去与未来的时空纽带,在核心素养导向的教育改革中,充分挖掘月亮的教学价值,能够构建起贯通文理的认知桥梁,这正是现代教育的精髓所在,当我们的学生既能用光谱仪分析月岩成分,又能用毛笔书写"海上生明月"时,教育的真正价值才得以完整显现。