血色花魂的民间记忆 在川滇交界的崇山峻岭间,每逢暮春时节,漫山遍野的杜鹃花如火如荼地绽放,当地彝族老人至今仍会指着殷红似血的花瓣,讲述那个流传千年的传说:古时有位名叫四鹃子的姑娘,为守护族人化作满山红鹃,这个充满悲壮色彩的民间故事,在西南少数民族聚居区以口耳相传的方式代代延续,形成独特的杜鹃花文化记忆。

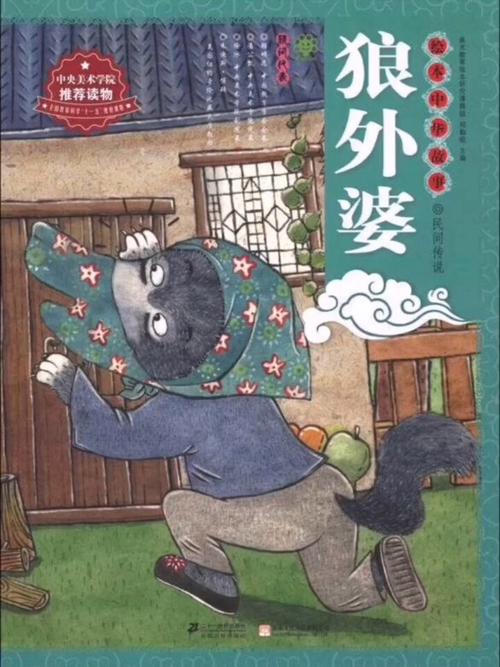

传说溯源与文化密码 据清代《滇南草木志》残卷记载,四鹃子本是乌蒙部族头人之女,在部族遭遇瘟疫时,她独自深入雪山寻找灵药,途中遭遇暴雪封山,姑娘以体温融化坚冰采得雪莲,最终力竭而亡,其鲜血浸润的土壤中,次年竟开出从未见过的艳红花朵,这个融合了牺牲、奉献与生命轮回母题的故事,暗合《山海经》中"精卫填海"的原始意象,展现出中华先民对自然力量的诗意诠释。

杜鹃花的文化象征流变 自唐宋以降,杜鹃花逐渐从山野移入文人庭院,白居易在《山石榴寄元九》中写道:"日射血珠将滴地,风翻火焰欲烧人",将杜鹃的绚丽与悲情融为一体,明代《群芳谱》更记载了"杜鹃啼血"的典故转化:子规鸟的传说与四鹃子故事相互交融,使得杜鹃花既象征忠贞爱情,又寄托思乡之情,这种文化符号的层累建构,在江南园林的"杜鹃花窗"、岭南嫁娶的"红鹃添妆"等民俗中均有体现。

植物学视野下的文化传播 现代植物学研究揭示,中国拥有全球60%的杜鹃花原生种,从海拔500米的丘陵到4500米的高山草甸,不同品种的杜鹃形成独特的花期接力现象,这种生态特性与传说中"四鹃子五姐妹化身不同花色"的描述不谋而合,藏区将高山杜鹃称为"格桑梅朵",视为吉祥的化身;大理白族至今保留着"杜鹃花会",年轻男女以花为媒传递情意,多元民族文化在杜鹃意象中达成奇妙共鸣。

教育场域中的生命启示 在当代教育语境中,四鹃子传说提供了丰富的解读维度,其蕴含的生态伦理观——人类与自然休戚与共的关系,恰与生态文明教育相契合,贵州苗寨的孩子们仍会参加"杜鹃花祭",学习辨识二十余种药用杜鹃,云南某中学更开发出"杜鹃花课程",通过植物拓染、花语解析等活动,将传统文化与现代美育有机融合。

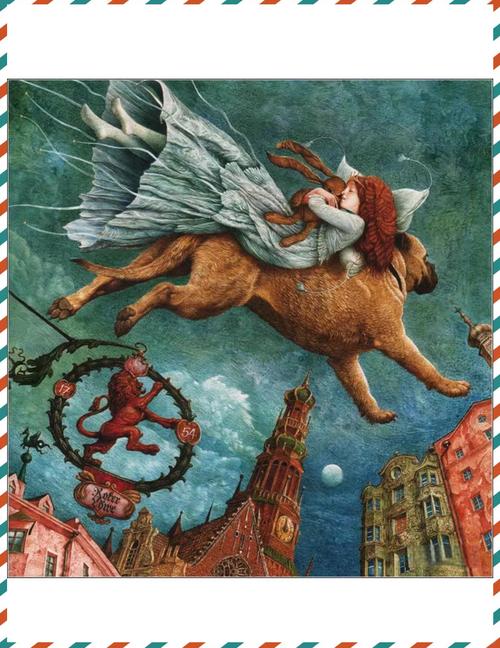

艺术创作中的永恒绽放 杜鹃花的视觉张力持续激发着艺术家的灵感,徐悲鸿曾创作《杜鹃啼血》系列水墨,以破墨技法表现花瓣的肌理;当代舞蹈《红鹃》用肢体语言重构传说,获得摩纳哥国际舞蹈节大奖,在数字艺术领域,故宫博物院推出的"故宫杜鹃"AR项目,让古画中的杜鹃在手机屏上翩然绽放,实现传统文化符号的现代转译。

全球视野中的文化对话 当威尔逊(E.H.Wilson)1904年将怒江峡谷的杜鹃引入西方时,这种"无刺玫瑰"迅速风靡欧洲庭院,英国皇家植物园的杜鹃谷,日本长崎的杜鹃隧道,都在诉说着中国花卉文化的世界影响力,2019年昆明世界园艺博览会上,以四鹃子传说为蓝本创作的多媒体秀《花魂》,用全息技术再现传说场景,让各国游客直观感受中国植物文化的深厚底蕴。

生生不息的文化基因 从四鹃子传说的口头叙事,到《全芳备祖》的文献记载;从山野樵夫的即兴山歌,到维也纳金色大厅的《杜鹃圆舞曲》,这朵浸染着东方智慧的花朵,始终承载着中华民族对生命的礼赞,当我们凝视杜鹃花瓣上宛若血丝的纹路,仿佛能听见穿越时空的文化脉动——那是对自然的敬畏,对美好的追求,更是文明传承的永恒见证。