在中国古代文学典籍中,《聊斋志异》以其独特的志怪叙事折射出深刻的人性思考,斫蟒》篇以不足千字的篇幅,通过兄弟遇险的惊悚故事,展现了传统家庭教育中蕴含的生命教育智慧,这篇诞生于清初的短篇故事,在当今教育语境下重新解读,仍具有超越时空的启示价值。

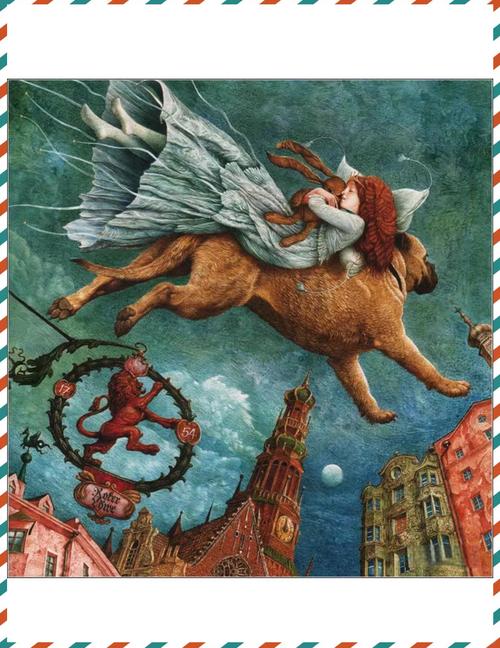

惊心动魄的孝悌实践 故事始于胡氏兄弟山中伐薪的日常场景,当巨蟒突袭,弟弟被蟒首吞至肩部时,兄长胡田并未如常人般惊慌逃窜,而是"仓卒无刀",以手中铁斧与巨蟒展开殊死搏斗,这个细节折射出传统家庭教育对应急能力的培养——在农耕文明中,子弟需具备应对突发危机的生存技能,更值得关注的是兄长"斧伤蟒首"的精准判断,这种临危不乱的心理素质,正是通过日常劳动中的协作训练形成的。

弟弟在濒死之际仍"以手力抱其首"的求生意志,与兄长"寻至山下,已昏愦不知人"的坚持形成强烈呼应,这场生死考验中,兄弟二人展现出的默契与担当,恰是传统家庭伦理教育的具象化呈现,明代《朱子家训》强调"兄弟相顾,当如形影",这种手足情深的教化理念在极端情境下得到了最真实的检验。

惊险叙事中的生命教育 故事中蟒腹余生的奇迹,蕴含着朴素的生命教育智慧,弟弟被救出后"周身皮尽溃"却"目能视,口能言"的细节,暗合中医"正气存内,邪不可干"的养生理念,这种通过具体事例传递生命韧性的方式,正是传统家庭教育的重要特征,清代蒙学读物《增广贤文》强调"留得五湖明月在,不愁无处下金钩",与故事传递的生存智慧形成跨时空呼应。

更值得关注的是获救后"半年方愈"的康复过程,这个细节打破了传统志怪小说惯用的奇幻笔法,以真实可感的恢复周期,传递出对生命规律的尊重,这种现实主义笔法,在潜移默化中培养了读者对生命过程的正确认知,与当代生命教育强调的"敬畏生命"理念不谋而合。

善恶辩证的思维训练 《斫蟒》的叙事张力不仅来自视觉冲击,更源于深层的道德思辨,巨蟒看似纯粹的恶的化身,但其"见人辄避"的习性揭示出自然本能的复杂性,这种叙事策略打破了简单的善恶二分法,为读者提供了多维度的思考空间,正如宋代张载所言"民胞物与",传统教育中的生态伦理观在此得到微妙展现。

故事结尾的开放式处理更显匠心,村民"焚山"的集体行为,既是对危机的应对,也暗含人类中心主义的反思,这种留白艺术,实质上构建了思辨训练的教育场域,读者在惊悚情节之外,自然生发对人与自然关系的深层思考,这与现代教育倡导的批判性思维培养形成跨越时代的对话。

现代教育的启示重构 在当代家庭教育中重读《斫蟒》,可以获得多重启示,劳动教育的重要性在故事开端即已彰显,兄弟伐薪的场景提示我们:生存技能的培养不应局限于书本知识,危机应对教育需要实践场域,正如兄长在险境中展现的应急能力,源自日常劳作的真实积累。

更深层的启示在于生命教育的实施方式,通过惊悚叙事传递生存智慧,这种"以事明理"的教育方法,比空洞说教更具感染力,数据显示,在情境化教学中,学生的知识点留存率可达75%,远超传统讲授法的5%,这为当代教育工作者提供了方法论层面的借鉴。

值得警惕的是对传统文化的简单化处理,若将故事简化为"见义勇为"的道德说教,就会丧失其中蕴含的复杂教育智慧,真正的文化传承,需要教育者具备穿透表象的洞察力,在惊心动魄的情节背后,发掘适应现代社会的教育价值。

《斫蟒》作为志怪文学的经典篇目,其教育价值远超出猎奇范畴,从兄弟协力的伦理实践,到危机应对的能力培养;从生命韧性的具象展现,到生态伦理的辩证思考,这篇短文构建了多维度的教育图景,在传统文化复兴的今天,教育工作者应当以更开放的视野重新解读经典,让古老的故事焕发新的教育生命力,当我们以教育学的眼光审视这些文化遗产时,会发现它们不仅是文学宝库,更是蕴含永恒智慧的教育资源库。