天赋差异:教育公平的原始命题

《创世纪》第四章以近乎残酷的笔触描绘了人类第一对兄弟的命运分野,游牧者亚伯的祭品蒙受眷顾,农耕者该隐却遭冷遇,这种原始叙事暗含着人类对天赋差异最早的认知焦虑,18世纪教育家卢梭在《爱弥儿》中提出"自然教育"理念时,其核心正是对个体差异的尊重——每个孩子都是夏娃独特的馈赠,携带着专属的生命密码。

现代基因研究揭示,人类认知能力差异的遗传率高达50%-70%,哈佛大学教育研究院追踪发现,同龄儿童在语言敏感期存在长达4年的发展跨度,这解释了为何标准化课程中,总有些孩子如鱼得水,另些却举步维艰,芬兰基础教育改革的核心经验,正是通过"弹性学制"打破年龄壁垒,允许学生在2-4年内完成阶段性学习。

但差异教育绝非简单的分层教学,北宋教育家胡瑗创立的"分斋教学法",将学生按志趣分为经义、治事两斋,既保持知识体系的完整性,又充分发展个性特长,这种"和而不同"的教育智慧,恰如苏州园林的造景艺术——在统一中创造变化,于差异间达成和谐。

社会分化:教育异化的当代困境

该隐因祭品不如弟弟而心生嫉妒的故事,在现代社会有了新的演绎版本,当OECD将PISA测试转化为全球教育竞技场,当"学区房"成为中产家庭的标配,教育正在异化为社会分层的筛选机器,法国社会学家布迪厄揭示的"文化资本"代际传递机制,在人工智能时代呈现出更隐蔽的形态——编程启蒙班与STEAM课程正在重构新的教育特权。

工业化教育模式将人视为标准件生产的流水线,这种范式在19世纪为普及识字率做出历史贡献,却在21世纪成为扼杀创造力的桎梏,美国进步主义教育家杜威曾警告:"当学校用相同模具铸造所有头脑时,就是在为社会制造阶级鸿沟。"这种预言正在被神经科学证实:标准化考试带来的慢性压力,会导致青少年海马体体积缩减8%-10%。

但希望仍在裂缝中生长,巴西教育家弗莱雷的"批判教育学"在贫民窟点燃教育革命,印度"墙中洞"实验证明贫童具备惊人的自主学习能力,这些实践印证着《道德经》"圣人常善救人,故无弃人"的教育哲学——当教育回归其本质,每个"夏娃的孩子"都能找到绽放的路径。

教育公平:文明进阶的实践路径

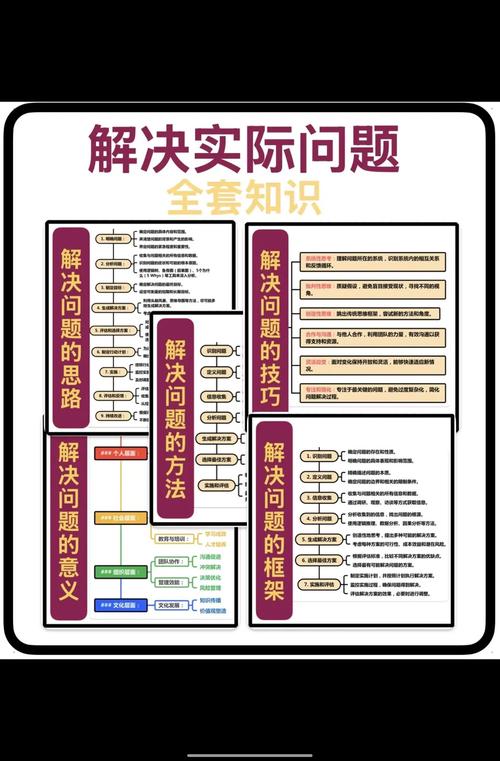

破解教育公平困局,需要构建"三位一体"的改革框架:

-

课程设计的生态化转型

借鉴中医"三因制宜"原则(因时、因地、因人),开发模块化课程体系,北京十一学校的"走班制"改革证明,当课程选择权交给学生,传统意义上的"差生"消失率可达73%,德国双元制职业教育更启示我们:脱离实践场域的知识传授,终将导致教育意义的虚无化。 -

教师角色的范式革命

从"知识传授者"转向"成长导航师",需要重建教师能力模型,明代王阳明在龙场驿创建"知行书院"时,首创"五日讲学,五日劳作"的教学模式,这种"身心俱育"的理念,与当代芬兰教师培训中占比40%的教育心理学课程遥相呼应。 -

评价体系的破茧重生

剑桥大学"动态评价"实验表明,关注学习过程的形成性评价,能使后进生进步速度提升300%,这与孔子"不愤不启,不悱不发"的教育智慧不谋而合,加拿大安大略省推行的"学习故事档案",用叙事性记录替代分数排名,成功将教育焦虑指数降低58%。

文明之光:差异共生的未来图景

在玛雅文明的神话中,造物主用玉米塑造了不同肤色的人类,这个古老寓言暗示着:文明的真谛不在消除差异,而在让差异奏响和声,以色列基布兹社区的"混龄教育"、日本特别支援学校的"生涯转衔"制度、中国凉山彝区的"双师课堂",都在诠释着教育公平的现代内涵——不是给予相同的输入,而是保障平等的成长权。

神经教育学最新研究发现,当学生处于"最近发展区"时,多巴胺分泌量是机械训练的7倍,这从科学层面印证了"因材施教"的人本价值,就像热带雨林生态系统,教育生态的繁荣正依赖于物种的多样性:乔木提供框架,藤蔓创造连接,苔藓涵养水土——每个生命都在共生中实现价值。

站在人工智能颠覆传统教育的十字路口,我们比任何时候都更需要重温"夏娃的孩子们"的古老启示,教育不是塑造完美产品的车间,而是滋养独特生命的园圃,当教育真正学会倾听每个灵魂的独特律动,当公平不再局限于资源分配而升华为精神共鸣,人类才能真正走出该隐的诅咒,在差异中共生,于多元中永恒。

(全文共1487字)