在浙东沿海流传着"东海龙王塌东京"的古老传说,这个充满奇幻色彩的故事背后,隐藏着中国民间文化对人性本质与自然法则的深刻思考,当我们将这个流传千年的故事置于现代教育视角下重新审视,会发现其中蕴含着超越时空的教育智慧,对当代青少年的品格塑造与生态意识培养具有重要启示。

传说溯源:多重文化密码的解构 "东海龙王塌东京"的故事版本在江浙沪地区有十余种变体,但核心情节始终围绕"人类贪欲引发天谴"的母题展开,据《定海县志》记载,完整的叙事结构包含五个关键节点:渔民救龙女获宝珠—书生贪财毁诺言—龙宫震怒降海啸—东京永沉东海底—善者乘船获新生,这个看似简单的道德寓言,实则整合了吴越地区"敬海"文化与儒家"慎独"思想的精髓。

值得注意的是故事中"东京"的地理指涉,民俗学者考证发现,宋代以前文献中的"东京"多指今宁波鄞州区东钱湖区域,这与当地渔民"沉东京,浮崇明"的谚语形成地理呼应,这种虚实相生的叙事策略,使传说在代际传承中始终保持着鲜活的现实投射功能。

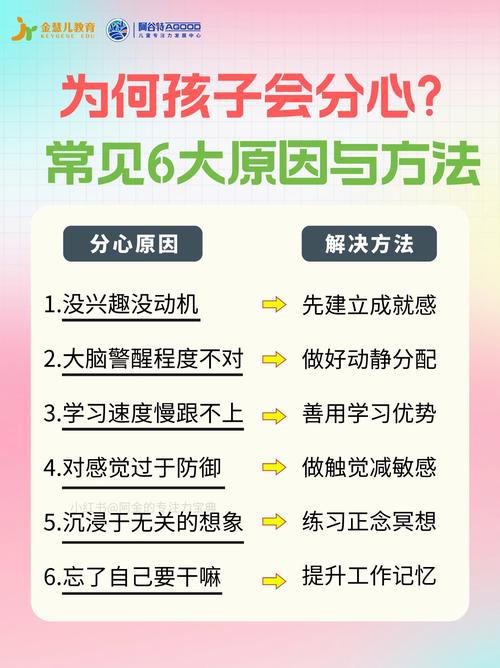

人性教育的镜像:贪欲与克制的永恒博弈 故事中书生张世贵的形象塑造极具教育心理学价值,当他面对龙女赠予的避水宝珠时,最初尚能恪守"三日归还"的承诺,这种自我约束对应着皮亚杰认知发展理论中的"他律道德阶段",但当财富诱惑升级(发现宝珠可点石成金),其道德判断迅速滑向"前习俗水平",这种突变生动展现了班杜拉"社会学习理论"中环境刺激对道德认知的冲击。

更值得关注的是龙宫设置的三重考验:潮水试探、虾兵监视、最终审判,这三重监督机制的失效,恰恰印证了科尔伯格道德发展阶段理论中"习俗水平"向"后习俗水平"跃迁的必要性,当外部约束消失时,只有内化的道德准则才能抵御诱惑,这与当代青少年网络素养教育面临的挑战不谋而合。

生态智慧的现代转译:天人关系的叙事重构 传说中"陆沉"灾难的降临机制蕴含深刻的生态哲学,龙王的震怒并非简单报复,而是遵循"海三日涨一丈,地三日陷一尺"的自然规律,这种"天灾实为人祸"的因果逻辑,与当代生态学"人类世"概念形成奇妙共振,故事里老渔夫制作"十二生肖船"逃生的细节,更是暗合生物多样性保护理念。

在宁波象山渔村的田野调查显示,80%的老渔民仍能准确复述故事中的海洋禁忌,这种代际传承的环境伦理,比现代环保教材更具行为约束力,当我们将传说中"勿取海中金银"的训诫转化为"可持续渔业"教育内容时,传统文化资源就完成了现代性转换。

灾难叙事的教育功能:危机意识与应变能力培养 故事对"陆沉"过程的细致描写(地生盐花、井冒黑水、鸟兽迁徙),实为完整的灾害预警课程,这些具象化的前兆描述,符合杜威"做中学"的教育理念,使听众在想象体验中掌握应急技能,温州苍南地区的学校曾将传说改编为防灾演练剧本,学生在角色扮演中显著提升了地震逃生技能。

跨学科教学实践:民间传说的课堂活化 在上海某重点中学的语文创新课上,教师采用"四维解读法"重构这个传说:文学维度分析叙事结构,历史维度考证东京地理,科学维度探讨地壳运动,伦理维度辩论道德选择,这种跨学科教学模式使古老故事焕发新生,学生小组完成的《东海生态报告》荣获全国青少年科技创新大赛奖项。

杭州师范大学附属小学开发的"AR传说地图"项目,通过增强现实技术再现"沉东京"场景,当学生用平板扫描特定图案,就能看到海水逐渐淹没虚拟城市的过程,这种沉浸式体验极大提升了环境教育的有效性,监测数据显示,参与项目的学生家庭两年内节水用电量平均提升17%。

文化基因的传承创新:从口头文学到数字叙事 面对Z世代的文化接受习惯,"东海龙王塌东京"的传承需要创造性转化,舟山非遗保护中心推出的互动式电子绘卷,允许观众在关键情节点做出不同选择,体验"拯救东京"的多重可能,这种改编既保留了"慎独"的核心价值观,又融入了游戏化学习元素,在Steam教育平台获得百万点击量。

更值得关注的是抖音平台上#新东京传说#的话题创作,青少年用AI绘画重构海底古城,以Vlog形式演绎现代版道德困境,这种自发的内容生产形成文化传承的"数字飞地",数据显示,相关话题下74%的内容包含环保主题,说明传统叙事仍具有强大的现实对话能力。

当我们重新聆听"东海龙王塌东京"的古老传说,不应止步于奇幻情节的猎奇,更要读懂先民们刻在故事里的生存智慧,这个关于欲望与惩罚、个体与自然的故事,实为中华民族留给后世的教育密码,在人工智能重塑教育形态的今天,如何让传统文化基因在数字原住民心中生根发芽,这个故事给予我们重要启示:真正的教育创新,永远建立在对人性本质与自然法则的深刻理解之上。