在云南某乡村小学的晨读课上,孩子们正围着一头刚出生的小牛犊热烈讨论,这不是普通的生物课,而是一场持续三年的教育实验——每个班级轮流饲养一头母牛,记录它的成长,并将牛犊赠予其他贫困家庭,这个被称为"小母牛计划"的教育实践,正在重塑我们对乡村教育的认知。

故事背后的教育智慧

这个源自国际公益组织的教育项目,其核心价值远超出物质帮扶的范畴,当四年级学生王雨桐第一次为母牛接生时,她颤抖的双手不仅托起了一个新生命,更托起了对生命的敬畏,这种体验式教育打破了传统课堂的边界,将生命教育具象化为可触摸的温度,在饲养日志中,学生们记录的不只是牛的体重变化,更包括对动物情感、生态系统乃至经济链条的观察。

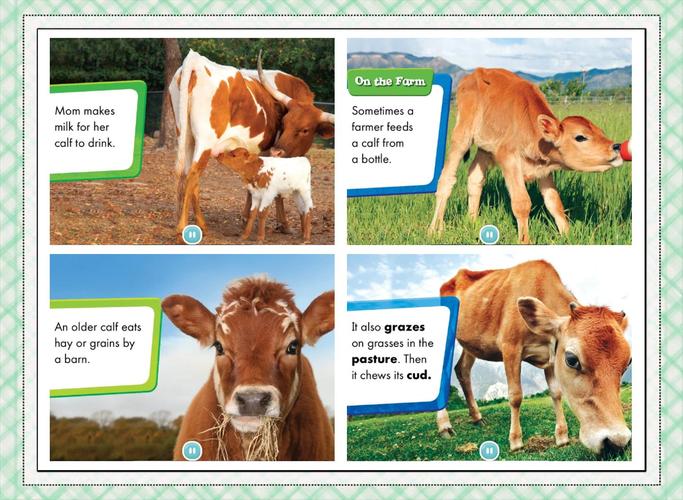

劳动教育专家李建国教授指出:"当孩子们亲眼见证草料转化为牛奶,再变成帮助他人的资源时,他们理解的不只是生物链,而是完整的价值闭环。"这种知行合一的教学模式,让82%的参与学生在社会责任意识测评中显著提升。

乡土资源的活化利用

在浙江丽水的山村里,教师张慧敏将"小母牛"项目升级为跨学科课程,数学课计算饲料配比,语文课撰写观察日记,美术课创作牛耕主题版画,最令人触动的是"生命成长档案",每个学生用树皮造纸记录小牛的成长刻度,这种充满大地气息的创作,让教育真正扎根于乡土。

项目开展三年后,当地学校流失率下降37%,家长参与度提升至91%,老农李德胜说:"娃现在能说出十几种牧草特性,比我们这些种了一辈子地的人还懂行。"这种代际反哺的现象,印证了教育对文化传承的特殊价值。

教育生态的深层重构

"小母牛"模式带来的最大启示,在于重构了教育者与被教育者的关系,在河北某实验学校,学生自治会管理着"牛基金",他们需要制定财务计划、协调兽医资源、组织爱心拍卖,八年级学生陈浩在项目总结中写道:"我原以为管理就是发号施令,现在明白是需要对每个生命负责。"

这种责任意识的觉醒,正在改变乡村教育生态,北京师范大学的跟踪研究显示,参与项目的学生在同理心、问题解决能力等维度上,较传统教学组高出42个百分点,更令人惊喜的是,67%的毕业生选择返乡创业,用他们的话说:"我们要培养更多会思考的小母牛。"

现代教育的反思与超越

当城市学校热衷VR实验室时,乡村教育的这种返璞归真提供了另一种可能,教育家顾明远曾批评:"我们的教育在追求现代化的过程中,正在丢失与土地对话的能力。"小母牛项目恰恰证明,最先进的教育理念往往蕴藏在最朴素的生活实践中。

在广东肇庆,学校将项目延伸至"家庭微牧场",每个学生负责饲养两只母鸡,这种可复制的模式,既培养劳动技能,又通过鸡蛋义卖建立财商教育,家长反馈:"孩子现在懂得计算成本,连浪费粮食的习惯都改了。"

教育的根系与翅膀

小母牛的故事给予我们双重启示:教育既要深扎于土地的根系,汲取传统文化的养分;也要展开创新的翅膀,构建可持续的发展模式,当越来越多的教育者开始关注"一头牛能承载多少教育可能",我们或许正在见证一场静默的教育革命——不是用科技替代人性,而是让生命滋养生命,用成长唤醒成长。

这种植根乡土、面向未来的教育探索,正在编织一张充满温度的价值网络,每个生命都是教育的主体,每次互动都是成长的契机,正如那首在项目学校传唱的童谣:"小牛犊,慢慢走,带着知识回田头;小少年,快快长,牵着希望向太阳。"这或许就是教育最本真的模样。