在华东某重点中学的教师办公室里,张老师正凝视着刚结束的月考成绩单,重点班第35名的位置,学生王浩的数学成绩栏赫然写着"67",这个分数比上次提升了9分,正当张老师准备在评语栏写下"仍需努力"时,办公桌上王浩的错题本引起了他的注意——红色笔迹密密麻麻地记录着三个月来132道典型错题的详细解析,最新一页的日期是凌晨1:15分,这个瞬间让张老师陷入沉思:我们是否在用统一的标准,抹杀了那些值得被看见的进步?

教育评价体系的"黑洞效应" 当前教育系统普遍存在的"结果导向"评价机制,正在制造一个吞噬微小进步的认知黑洞,根据教育部2022年基础教育质量监测报告显示,73.6%的中小学仍将期中期末考试成绩作为主要评价标准,这种量化评价模式导致两个严重后果:其一是形成"成绩通货膨胀",学生需要持续保持高分才能获得认可;其二是制造"进步盲区",任何未达既定标准的提升都被视为无效努力。

某市重点中学的心理咨询记录显示,42%的焦虑情绪源于"进步不被看见",学生李雨在日记中写道:"当我从45分考到60分,得到的评语是'终于及格了';但当从90分掉到85分,却被约谈家长。"这种评价偏差正在摧毁学生的成长内驱力,使教育异化为零和博弈。

微进步背后的认知革命 神经科学研究揭示,人类大脑的奖励机制对微小成就同样敏感,加州大学伯克利分校的脑成像实验表明,当受试者完成阶段性小目标时,伏隔核区域的多巴胺分泌量与达成大目标时无显著差异,这意味着教育者完全可以通过构建"进步可视化"系统,将看似微小的提升转化为持续的动力源。

北京某实验学校推行的"成长轨迹档案"提供了成功范例,该校摒弃传统分数排名,改为记录每个学生的"进步坐标":英语词汇量周增长数、数学错题解决率、实验操作规范度提升等20余项指标,实施三年后,学生自主学习时间平均增加47%,而焦虑指数下降31%,这个案例印证了教育心理学家卡罗尔·德韦克的观点:"成长型思维的培养始于对微小进步的确认。"

构建持续进步的动力系统 在深圳某创新教育机构,每个教室都悬挂着"进步树"展板,学生用不同颜色的叶子记录每日收获:浅绿代表知识掌握,金黄标记思维突破,深红象征品质成长,这种将抽象进步具象化的设计,暗合了"行为设计学"的核心理念——让不可见的努力变得可见,数据显示,采用该系统的班级,学生的目标达成率提升了2.3倍。

更具突破性的是重庆某中学开发的"进步共振"教学法,教师将教学目标分解为可交互的微模块,当某个学生攻克难点时,系统会生成定制化挑战题供同伴尝试,这种设计创造了"进步涟漪效应",使个人突破转化为集体动能,实施该模式后,班级平均分差缩小58%,合作学习时长增加79%。

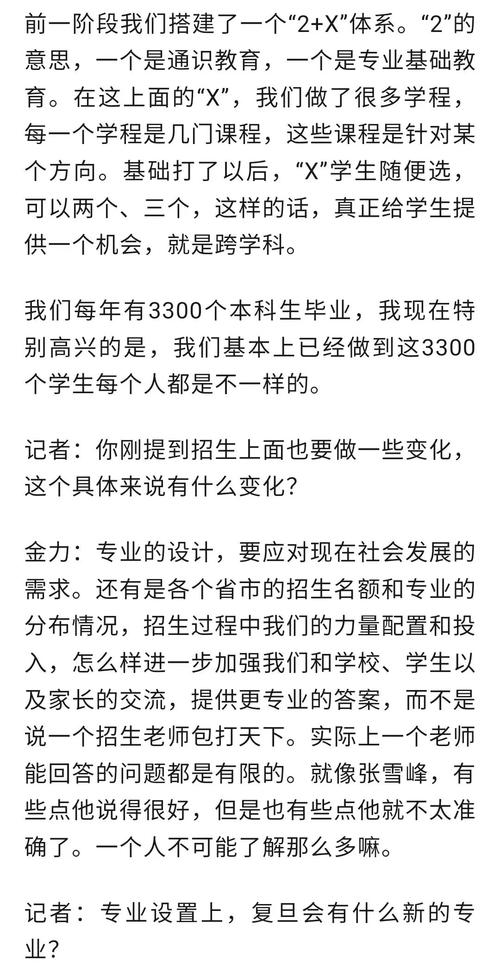

教育者的认知升维挑战 要真正实现从"唯结果论"到"重过程观"的转变,教育者需要完成三重认知突破:首先是从"裁判员"到"观察者"的角色转换,重点不在于判定成败而在于发现成长;其次是建立"动态评估坐标系",用多维指标替代单一分数标尺;最终要实现"教育同理心"的觉醒,理解每个进步背后的独特叙事。

杭州某名师工作室的创新实践颇具启示,他们开发了"教育显微镜"系统,通过AI分析学生作业、课堂互动、课外活动等数据,自动生成包含132个维度的成长报告,某个物理常考30分的学生,系统捕捉到他在科技社团中表现出的卓越空间想象力,教师据此调整教学策略,半年后该生物理成绩提升至72分,更在全国航模竞赛中获奖。

教育本质上是对人类潜能的唤醒与培育,当我们开始珍视那"一点成绩"背后的坚持与突破,教育便回归其最本真的形态——不是筛选天才的筛子,而是滋养成长的沃土,那些在错题本上记录的深夜,在进步树上萌发的新芽,在共振系统中激荡的思维火花,终将在时光的酝酿中,汇聚成改变命运的力量,正如古波斯诗人鲁米所言:"你正在寻找的奇迹,或许就藏在你已跨过的那一小步里。"