在儿童文学创作领域,长篇益智童话《聪明的乌鸦》以其独特的叙事视角和深刻的教育内涵,在众多儿童读物中脱颖而出,第36集"胖猴姐姐要减肥"这一看似简单的故事单元,实则蕴含着丰富的教育智慧,作为教育工作者,我们有必要深入剖析这个童话故事所承载的教育价值,以及它对当代儿童成长的真实映射。

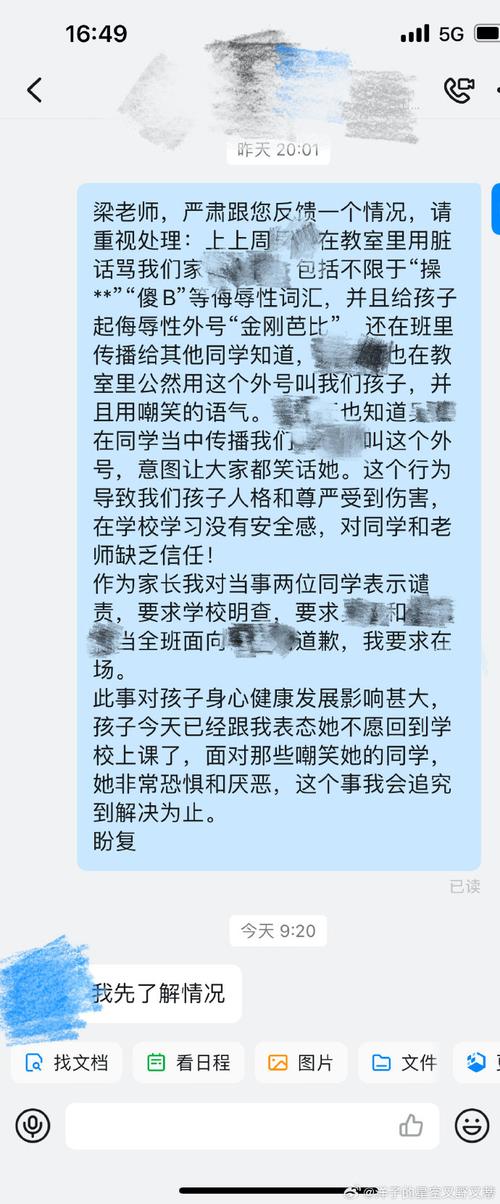

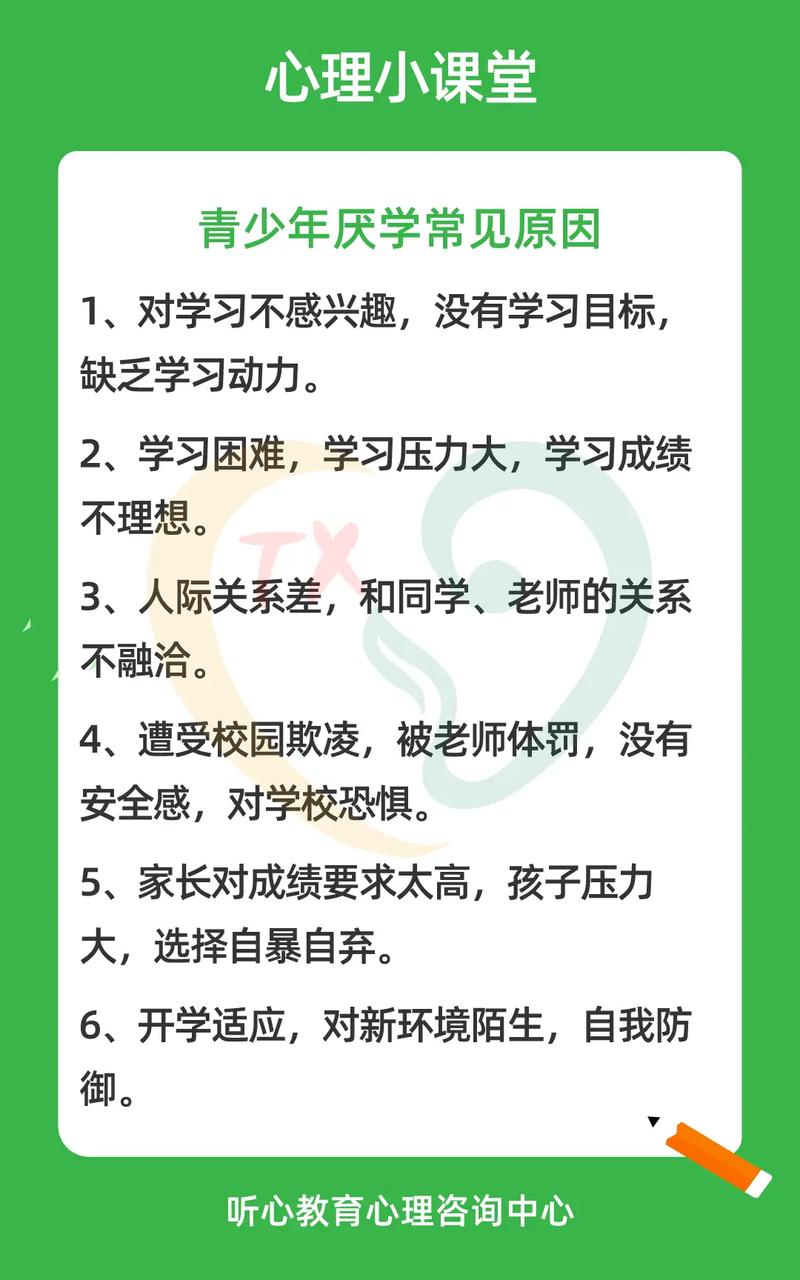

故事镜像:儿童成长的真实写照 "胖猴姐姐要减肥"的故事情节设置极具现实意义,胖猴姐姐因贪吃甜食导致体型变化,在同伴的玩笑声中萌生减肥念头,这一场景正是当下儿童群体中普遍存在的"身体意象焦虑"的艺术化呈现,据中国疾控中心最新调查数据显示,我国6-17岁儿童青少年超重肥胖率已达19%,这一数据在故事中通过胖猴姐姐的形象获得具象化表达。

故事中胖猴姐姐的减肥历程并非简单的行为矫正过程,从最初盲目节食导致体力不支,到在乌鸦帮助下制定科学计划,再到最终建立健康生活习惯,这个跌宕起伏的过程完整展现了儿童认知发展的典型特征,当胖猴姐姐将减肥目标从"变漂亮"转变为"更健康"时,标志着其自我认知从表象到本质的深化,这正是皮亚杰认知发展理论中"具体运算阶段"向"形式运算阶段"过渡的生动写照。

教育启示:健康观念的立体建构 在这个信息爆炸的时代,儿童接收到的健康知识往往碎片化且充满矛盾,故事中乌鸦设计的"三色营养盘"和"彩虹运动表",将复杂的营养学知识转化为直观的视觉符号,这种知识转化方式符合儿童具象思维的特点,教育实践表明,将抽象概念转化为可操作的具体指标,能显著提升儿童的执行意愿和持久性。

在运动习惯培养方面,故事设计了从"痛苦坚持"到"享受过程"的转变,当胖猴姐姐发现舞蹈带来的愉悦感时,运动不再是机械的任务,而成为自我表达的方式,这种转变揭示了兴趣驱动在行为养成中的核心作用,教育神经科学最新研究证实,当儿童在活动中获得多巴胺奖励时,行为习惯的固化效率将提升300%。

面对减肥过程中的挫折,乌鸦采取的策略值得教育工作者借鉴,它既没有否定胖猴姐姐的沮丧情绪,也没有简单说教,而是通过"成长记录树"的视觉化记录,帮助其建立正确的归因模式,这种情绪引导方式暗合积极心理学中的"成长型思维"培养原理,将失败重新定义为学习机会。

教学实践:从故事到现实的转化路径 在课堂教学中,教师可以设计"我的健康密码"主题项目,让学生模仿故事中的乌鸦,为自己制定周计划表,用不同颜色标注饮食、运动、休息时间,某实验小学的实践案例显示,经过8周的项目实施,学生挑食率下降42%,日均运动时长增加35分钟,睡眠质量显著提升。

针对故事中的"身体意象"议题,建议开展"独一无二的我"系列工作坊,通过人体结构认知、运动机能探索、特长展示等活动,帮助儿童建立全面的自我认知,北京某重点小学的跟踪调查表明,参与该项目的学生自尊水平提升27%,同伴关系满意度提高34%。

家校协同方面,可参照故事中的"森林健康日",设计亲子健康挑战赛,要求家庭成员共同完成营养餐制作、户外运动打卡等任务,上海某区的试点数据显示,参与家庭的蔬菜摄入量增加58%,电子屏幕时间减少41%,亲子互动频率提升2.3倍。

文化反思:童话叙事的教育超越 在快餐文化盛行的当下,这个故事提供了难得的慢教育样本,胖猴姐姐历时三个月的转变过程,是对速成思维的温柔抵抗,教育工作者应当意识到,真正的行为改变需要经历认知冲突、实践试错、反思调整的完整周期,这个过程本身比结果更具教育价值。

故事中反复出现的"森林议事会"场景,构建了儿童自主管理的理想模型,当胖猴姐姐的减肥计划成为集体关注的话题时,同伴监督自然转化为支持系统,这种群体动力学效应提示我们:教育场域的构建比个体说教更具持久影响力。

乌鸦角色的教育智慧体现在"引导而不替代"的互动模式中,它始终以提问者而非指导者身份出现,这种苏格拉底式对话法,培养了胖猴姐姐的独立思考能力,现代教育亟需这种"留白艺术",给予儿童足够的探索空间。

《聪明的乌鸦》第36集的价值,不仅在于讲述了一个生动的减肥故事,更在于它构建了完整的教育生态模型,在这个模型中,知识传授、习惯养成、情感支持、环境营造等要素有机融合,形成了可持续发展的教育闭环,当我们以教育学的视角重新审视这个童话时,会发现每个情节转折都暗含教育规律,每个角色互动都在诠释成长真谛,这种将教育智慧自然融入叙事的创作手法,为儿童文学的教育功能实现提供了典范样本,也为家校共育开辟了新的实践路径,在儿童肥胖已成为全球公共卫生问题的今天,这个看似简单的童话故事,实则发出了振聋发聩的教育宣言。