被低估的民间教育样本

在中国西南部崇山峻岭间,流传着一位名为杜老幺的乡野智者的传说,这个植根于鄂西民间口头文学的人物形象,历经百余年口耳相传,其故事体系已发展出百余个独立篇章,与其他民间传奇人物不同,杜老幺既非神通广大的仙人,亦非才高八斗的文人,而是以目不识丁的农民身份,凭借生存智慧化解生活难题的典型形象。

在当代教育场域普遍追求标准化、专业化的背景下,重读这些充满泥土气息的乡野故事,意外发现其中蕴含着超越时空的教育智慧,这些看似粗粝的民间叙事,实际上构建了一个完整的非正式教育体系,涉及批判性思维训练、社会适应能力培养、价值判断体系建立等多个维度。

解构杜老幺的智慧密码

在《智斗粮商》的故事中,杜老幺用三斗黄豆的代价换取粮商十两银子的契约,当粮商以"黄豆发芽不算数"的条款刁难时,他提前将黄豆炒熟播种,最终以"黄豆未发芽故无需赔偿"的逆向逻辑反败为胜,这个典型情节展现了民间智慧特有的思维训练方式:

- 具象化的问题解决路径:将抽象契约条款转化为具体农作物生长现象

- 反常识的思维突破:利用"不发芽"达成契约条件

- 实践导向的知识应用:农业生产经验转化为维权工具

这种思维模式暗合现代教育心理学中的"情境认知理论",强调在真实情境中发展解决问题的能力,相较于课堂中程式化的案例分析,民间故事通过生活化的矛盾冲突,自然完成思维训练过程。

逆境教育的民间范式

杜老幺系列故事中,主人公始终处于资源匮乏的弱势地位。《巧修水车》篇中,面对地主克扣工钱的困境,杜老幺通过改造水车动力结构,既完成工程要求又使水车无法正常运转,迫使地主妥协,这种逆境应对策略包含多重教育启示:

• 资源约束下的创新思维:仅用现有材料完成技术改良 • 系统思维培养:洞察水车运作机制中的关键节点 • 博弈策略训练:制造非对称优势达成谈判目的

现代教育研究显示,适度逆境能显著提升学习者的认知弹性,杜老幺故事中的生存挑战,本质上构成了完整的PBL(问题导向学习)模型,每个故事都是精心设计的学习项目。

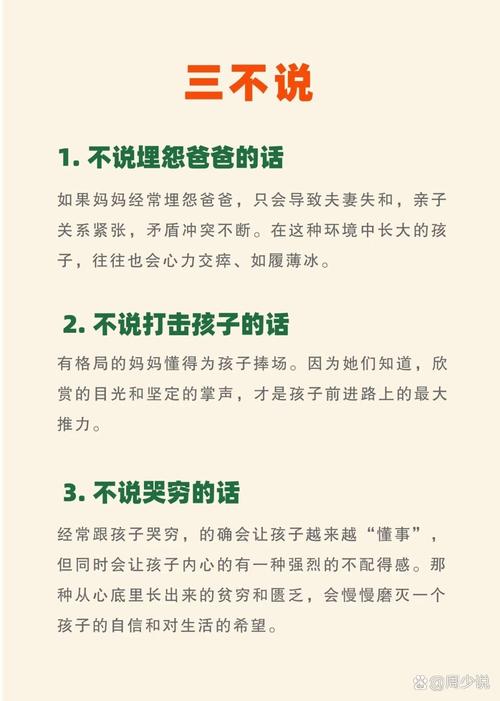

伦理教育的叙事重构

在《义救樵夫》的故事中,杜老幺帮助被恶霸欺压的樵夫时,并未采取正面冲突,而是设计让恶霸误食"毒蘑菇",在其恐慌时迫使其立下不再作恶的保证,这种独特的纠纷解决方式,展现了民间叙事中的伦理教育智慧:

- 结果正义与程序正义的平衡

- 以智取替代暴力对抗的处世哲学

- 自我防卫与社会规范的协调

这种教育方式跳脱出简单的善恶二元论,引导学习者思考道德抉择的复杂性,相比传统说教,叙事中的道德困境更能培养青少年的价值判断能力。

民间智慧的现代转化

将杜老幺故事置于当代教育语境下审视,可发现其与现代教育理念的多维契合:

- 核心素养培养:故事中频繁出现的资源整合、危机处理等情节,与21世纪核心素养中的"问题解决能力"高度契合

- 跨学科学习:单个故事往往融合数学思维(如《分牛难题》)、物理知识(如《巧称山货》)、经济原理(如《集市斗智》)

- 情感教育:通过人物命运起伏培养同理心,在《智护乡邻》等故事中塑造社会责任感

教育工作者可借鉴的转化路径包括:

- 开发情境化教学案例库

- 设计基于民间智慧的思维训练课程

- 创建传统文化与现代学科的知识联结

比较视野下的教育启示

将杜老幺与维吾尔族的阿凡提、苗族的反排故事进行对比研究,发现不同地域的民间智者虽文化背景迥异,但教育智慧存在共性:

- 知识的情境化应用:都将抽象知识转化为解决具体问题的工具

- 批判性思维的叙事培养:通过反转、意外等叙事技巧训练思辨能力

- 社会认知的渐进式建构:故事难度随听众年龄增长呈现梯度变化

这种跨文化的共性提示我们:民间叙事中蕴含着人类共同的教育智慧,其价值亟待系统挖掘。

重构教育的民间维度

在标准化教育大行其道的今天,重拾杜老幺这样的民间教育样本具有特殊意义,这些故事揭示的教育本质,回归到"为生活做准备"的原点,强调:

- 知识的情景依存性

- 思维的实践导向性

- 道德的处境相关性

教育创新不应局限于技术层面的改进,更需要从文化传统中汲取营养,当我们将目光投向乡野民间,或许能找到破解当前教育困境的另类钥匙——那些在炊烟中传承千年的生存智慧,恰恰蕴藏着最本真的教育哲学。

(全文约1580字)