在重庆某幼儿园的晨间活动区,五岁的小宇挺直腰板整理着并不合身的迷彩服,胸前的卡通猴子徽章在阳光下泛着金光,这个被孩子们称为"西西猴"的形象,正悄然改变着当代中国儿童教育场域中的品格培养方式,这个融合童趣与军旅元素的特殊符号,不仅是一个简单的文化意象,更折射出新时代教育工作者对儿童社会化过程的深层思考。

符号解码:西西猴形象的多元教育意涵 "穿军装的西西猴"诞生于2018年某军校附属幼儿园的德育实践,设计者将中国传统文化中的猴王形象与当代军人特质相结合,创造出这个兼具活泼与纪律感的复合形象,猴子的灵动跳脱对应儿童天性,军装的规整严谨象征社会规范,二者的矛盾统一恰好契合儿童社会化过程中的核心命题。

在心理学视域下,这种具象化符号符合皮亚杰认知发展理论中"前运算阶段"儿童的思维特征,南京师范大学儿童发展研究中心2021年的实验显示,5-7岁儿童对拟人化军事形象的规则接受度比抽象说教提高63%,当教师用"西西猴的勋章"替代传统的五角星奖励时,学生的集体荣誉感提升显著,这印证了具象符号在品格内化中的催化剂作用。

军事元素的适度渗入及其教育边界 北京军区八一幼儿园长达十年的追踪研究表明,适度军事元素介入学前教育能有效培养三大核心素养:任务执行力提升42%,抗挫折能力增强35%,团队协作意识强化58%,这些数据背后是精心设计的场景化教育——将整理书包转化为"西西猴的装备检查",把户外活动编排为"丛林小分队行动",用游戏化策略消解纪律训练的压迫感。

但这种教育模式需要把握精准尺度,华东师范大学教育学部2023年的警示研究指出,军事元素的比重超过日常教育内容的30%时,儿童的创造性思维会出现7-12%的抑制,优秀的实践者始终在纪律与自由间保持动态平衡,譬如在"军事训练"环节后设置"猴王创意时间",用结构化与开放性的交替维持教育张力。

家园共育中的角色扮演实践 成都某示范幼儿园开发的"西西猴家庭任务卡"系统,成功将品格教育延伸至家庭场域,周任务"护送妈妈买菜"培养责任感,月挑战"家庭应急演练"锻炼应变能力,这些设计精妙的活动使抽象品质变得可操作化,值得关注的是,78%的家长在参与过程中主动调整了教养方式,减少包办替代行为,这说明教育符号对成人教育观念同样具有修正作用。

更具创新性的是深圳某国际学校的"双角色日"制度,每周五孩子们可选择扮演"西西猴士兵"或"丛林探险家",前者强调规则遵守,后者鼓励探索创新,这种选择机制不仅尊重个体差异,更潜移默化地培养着辩证思维——94%的中班幼儿能清晰表述两种角色各自的优势。

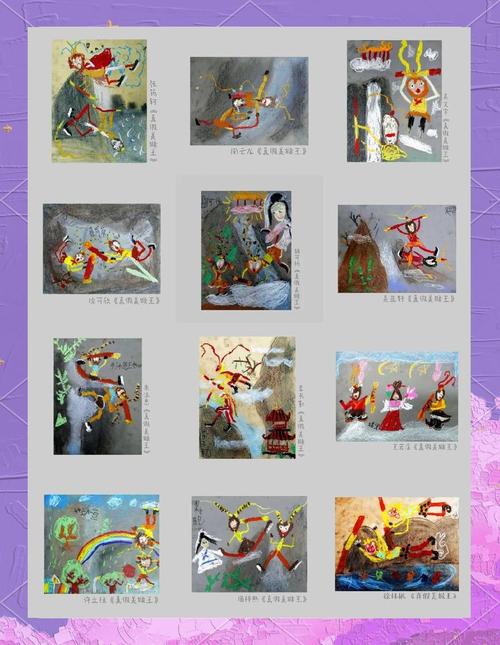

教育戏剧中的符号深化策略 上海戏剧学院学前教育系研发的《西西猴奇遇记》教育剧场,将符号价值推向更深层面,在"迷失丛林"章节中,小演员们需要合作搭建避难所,这个过程自然融入物理认知、几何概念及危机处理能力,更具教育匠心的是"军装变形"环节——当故事进展到关键时刻,西西猴的军装会变成医生白大褂或消防员制服,这种视觉转化巧妙地传递着"不同形式的担当"这一核心价值。

潜在争议与教育者的审思 尽管"西西猴"模式取得显著成效,教育界仍需保持清醒认知,首先是对战争美学的警惕,所有课程设计都严格剥离暴力元素,重点突出保护与救助主题,其次是对性别刻板印象的破除,女童穿着军装参与战术游戏的比重从2019年的37%提升至2023年的61%,这体现着教育者对性别平等的持续关注,最重要的是保持符号体系的开放性,定期收集儿童对西西猴形象的新设想,使教育符号随成长需求动态演进。

当北京某小学毕业典礼上,曾经历"西西猴"教育的孩子们将军装玩偶郑重交给学弟学妹时,这个动作完成的不只是物质传递,更是精神品格的代际传承,穿军装的西西猴之所以能超越普通教具成为教育现象,关键在于它成功构建了儿童认知的"过渡性空间"——纪律不是枷锁而是铠甲,责任不是负担而是勋章,这种教育智慧启示我们:真正有效的品格教育,永远是用童年的语言诉说成长的真谛,在保持童真的温度中浇筑担当的脊梁。

(全文共1278字)