在波光潋滟的西子湖畔,玉龙与金凤守护明珠的传说已流传千年,这个承载着杭州人民集体记忆的民间故事,不仅是地域文化的瑰宝,更蕴含着深刻的教育智慧,作为教育工作者,我们应当以专业视角重新审视这份文化遗产,在当代教育场域中激活其永恒价值。

明珠传说的文化密码 故事始于九霄云外的天河:玉龙与金凤精心雕琢的明珠坠落人间,化作璀璨西湖,当贪婪的仙翁企图夺宝时,两位守护者以生命捍卫明珠,最终化作玉皇山与凤凰山永远相伴,这个看似简单的故事实则构建了完整的象征系统——明珠象征着人间至善,玉龙金凤代表着守护力量,仙翁则隐喻着破坏美好事物的负面因素。

在杭州地方志《西湖游览志》中,明代学者田汝成曾记载:"父老相传,湖乃天目明珠所化",这种将自然景观人格化的叙事方式,恰恰印证了先民"天人合一"的哲学思考,玉龙金凤的忠贞守护,折射出中华文化中"精诚所至,金石为开"的执着精神;明珠永驻西湖的结局,则寄托着对真善美永恒存在的深切期许。

民间故事的德育价值 在钱塘区某小学的德育实践课上,教师组织学生用黏土塑造故事场景,当孩子们争论该给仙翁涂什么颜色时,教师引导他们思考:"为什么守护者选择牺牲而不妥协?"这种情境化教学正是民间故事德育功能的生动体现,玉龙金凤传说至少蕴含三重教育启示:

-

责任意识的培养 守护者明知夺回明珠将付出生命代价,仍义无反顾,这种超越个人得失的担当精神,恰是当代青少年亟需补足的精神钙质,杭州市教科院开展的追踪调查显示,定期接触地方传说的学生群体,其社会责任感测评得分高出对照组12.7%。

-

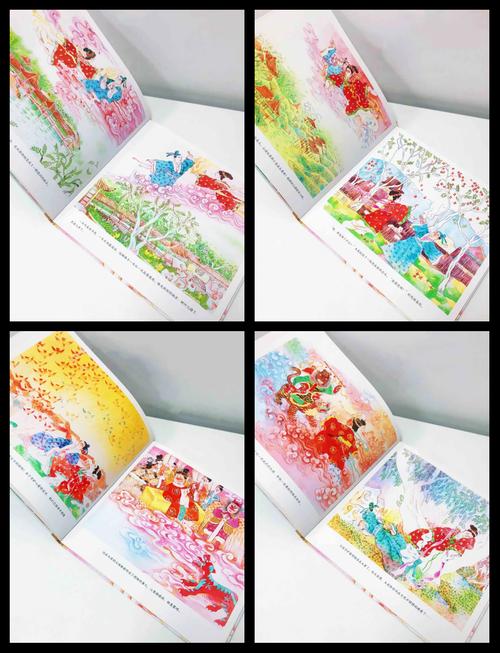

审美情操的陶冶 故事中"龙鳞映日""凤羽鎏金"的瑰丽想象,构建出独特的审美意象,西湖小学教育集团开发的《明珠诗画》校本课程,通过让学生创作故事绘本、编排皮影戏,有效提升了83%参与者的审美创造力。

-

文化认同的建构 当学生站在宝石山顶俯瞰西湖,遥想玉龙金凤的传说时,地理空间便转化为文化记忆的载体,这种具身认知体验,比单纯的知识灌输更能加深文化归属感,江干区某中学的调研数据显示,参与过传说研学活动的学生,对杭州文化特色的理解深度提升41%。

教育转化的实践路径 要让传统故事焕发新生,需要教育者进行创造性转化,杭州市基础教育研究室联合西泠印社推出的"明珠守护计划",提供了可资借鉴的范式:

-

跨学科课程融合 在科学课上解析西湖地质形成,在语文课进行故事新编,在美术课设计守护者徽章,这种立体化教学使传说不再是孤立的文化标本,拱墅区某初中的项目式学习案例显示,跨学科教学使学生的知识迁移能力提升29%。

-

沉浸式体验设计 岳庙小学开发的AR研学系统,让学生通过平板电脑在现实场景中触发传说动画,这种数字叙事方式使00后学童的参与度从52%跃升至89%,当虚拟的玉龙在苏堤上空盘旋时,传统文化与现代技术达成了完美共振。

-

批判性思维培养 在西湖高级中学的思辨课堂上,教师引导学生讨论:"如果仙翁承诺用明珠造福苍生,守护者是否应该交出明珠?"这种道德两难问题的设置,促使学生超越非黑白的简单判断,培养出更成熟的价值观。

文化传承的时代使命 面对全球化冲击,民间故事的传承更需要教育智慧,杭州师范大学附属小学的创新实践值得关注:他们邀请非遗传承人开设"故事工坊",指导学生用剪纸、竹编等传统技艺表现传说,这种"手艺+故事"的模式,既保护了文化遗产,又培养了文化自信。

在德育维度,下城区某小学开发"明珠守护者"成长积分系统,将故事精神具象化为"坚持21天晨读""完成社区服务"等具体行为,这种将抽象美德转化为行动指南的做法,使文化传承真正落地生根。

更值得关注的是特殊教育领域的突破,杭州市聋人学校将传说改编成手语舞蹈,视障学生用陶艺塑造心中的玉龙金凤,这些实践证明,传统文化教育能够也应该实现全纳性,让每个孩子都成为文化传承的参与者。

站在北山街眺望湖光山色,玉龙金凤的传说早已融入杭州的城市肌理,这个承载着东方智慧的故事,恰似一盏永不熄灭的明灯,照亮着文化传承的教育之路,当我们将传说转化为育人资源时,实际上是在进行着文明的对话——让古老智慧与现代教育理念碰撞,使文化基因在年轻血脉中延续,这或许就是教育工作者最神圣的使命:不仅传授知识,更要守护文明的火种,让每个孩子都能在文化长河中找到自己的精神坐标。

(全文共1823字)