在当代中国儿童文学版图中,严文井的《小溪流的歌》犹如一泓清泉,历经六十余载岁月涤荡,依然焕发着隽永的生命力,这篇创作于1955年的童话作品,以清新明快的笔触勾勒出小溪流永不停歇的成长轨迹,在看似简单的自然叙事中,蕴含着深邃的教育哲学,当我们以教育专家的视角重新审视这篇经典文本,会发现其内在的生命教育理念与当代教育改革的深层诉求形成跨越时空的共鸣。

自然意象中的生命教育图谱 《小溪流的歌》最显著的艺术特征在于将自然现象转化为人格化存在,溪流从"清亮的嗓子"到"浑厚的歌声"的蜕变,不仅呈现了自然生命的演进规律,更暗喻着个体生命成长的本质特征,这种拟人化手法并非简单的文学修饰,而是构建起自然生命与人类生命的对话空间——当溪流拒绝枯树桩"歇会儿吧"的诱惑时,实则在传递生命拒绝惰性、永葆活力的本质诉求。

作品中的阻碍者形象颇具深意:发黑的枯树桩、褪色的枯黄草、裹着泥沙的乌鸦,这些意象共同构成了生命成长的反作用力,教育场域中,类似阻碍常以"过度保护""经验主义""功利导向"等形式存在,溪流"不知疲倦"的前行姿态,恰是破解这些教育困境的密钥——真正的成长需要挣脱束缚的勇气,需要永葆对未知的探索热忱。

成长叙事中的教育哲学解码 溪流成长过程中展现的"动态平衡"特质,与杜威"教育即生长"的理念形成互文,当小溪流汇成江河时,并未否定前阶段的形态,而是通过不断吸收支流实现自我更新,这种持续发展的模式启示教育者:真正的成长是累积而非替代,是融合而非否定,每个教育阶段都应成为后续发展的基石而非枷锁。

作品反复出现的"歌唱"意象值得关注,从"快乐的小溪流"到"低声吟唱"的大江,再到"强烈欢唱"的海洋,声音的演变轨迹暗示着生命成长的内在韵律,这提醒教育者:教育过程应尊重个体发展的自然节律,既要避免拔苗助长式的强行干预,也要警惕故步自封的保守主义。

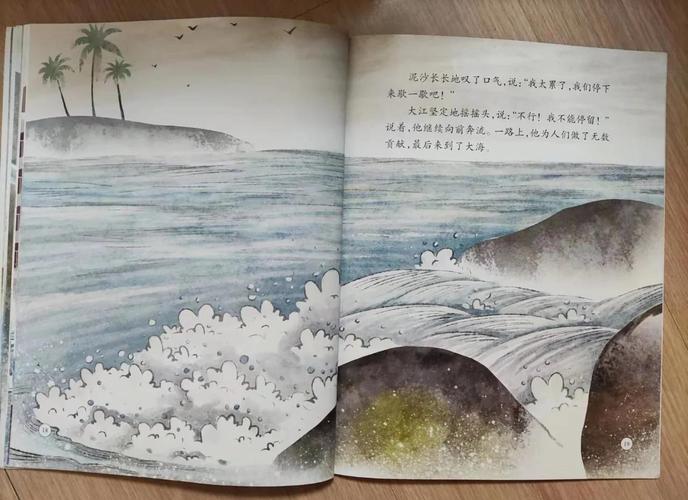

溪流最终汇入海洋的结局,打破了传统童话的闭合结构,海洋"不断涌起"的描写,将成长叙事推向永恒开放的维度,这种无限性的教育启示在于:真正的教育目标不是培养"完成品",而是孕育具有持续发展能力的生命体,正如怀特海过程哲学所强调的,教育应致力于培养"把握过程而非占有结果"的思维品质。

文本结构与教育方法的同构性 作品采用的回环递进结构,与维果茨基"最近发展区"理论形成奇妙对应,每个成长阶段都预设新的挑战目标:穿越山谷、推动水磨、托起木船、运输轮船,这些渐进式挑战构建起持续发展的"脚手架",这种叙事策略启示教育者:教学设计应遵循"挑战—突破—新挑战"的螺旋上升模式,在保持适度张力的过程中激发成长潜能。

多元生命形态的并置呈现,则暗合加德纳多元智能理论的核心主张,欢快的溪流、稳重的河流、深沉的江流、浩瀚的海洋,不同形态对应着不同的发展阶段与存在价值,这提醒教育者要摒弃单一评价标准,在尊重个体差异性的基础上,帮助每个学习者发现适合自身的发展路径。

当代教育的现实映照与启示 在"内卷化"教育焦虑弥漫的当下,《小溪流的歌》展现出特殊的启示价值,当教育异化为知识竞赛的跑道时,作品提醒我们回归教育本质:小溪流的快乐源于成长本身,而非对某个终点的执着,这种"过程导向"的教育观,恰是破解功利主义教育困局的关键。

在人工智能时代,作品对"不可替代性"的诠释更具现实意义,无论技术如何进步,人类特有的生命活力、创造激情和永续发展能力始终是核心竞争力,教育工作者需要思考:如何像溪流滋养万物般,在技术洪流中守护人性的温度与灵性的光芒。

重读《小溪流的歌》,我们不仅是在重温经典,更是在叩问教育的本质,那个唱着歌永不停歇的小溪流,既是自然生命的写照,更是教育理想的具象化呈现,它告诉我们:真正的教育应该如溪流般清澈灵动,既有明确的方向又不失包容的胸怀;既保持奋进的姿态又充满生命的欢愉,当教育回归这种本真状态时,每个生命都将找到属于自己的入海之路,在永恒的流动中谱写独特的成长乐章。