文明长河中的永恒命题

在底格里斯河与幼发拉底河交汇的沃土上,四千年前的苏美尔城邦中,一位年轻牧羊人与君王的对话,意外成为人类文明史上最具哲学深度的精神碰撞。《古兰经》第21章记载的易卜拉欣(亚伯拉罕)与努姆鲁德王的交锋,不仅塑造了伊斯兰文明的认知范式,更揭示了信仰与权力、理性与蒙昧、自由意志与绝对统治间的永恒张力,当我们以教育学的视角重新审视这段经典叙事,会发现其中蕴含的认知发展规律与批判性思维训练,至今仍在启迪着现代人的精神成长。

历史语境中的权力镜像

据12世纪历史学家伊本·艾西尔在《历史大全》中的考证,努姆鲁德统治的王国横跨今伊拉克北部,其修建的"通天塔"遗迹至今可见,这位自封为神的君主建立了一套严密的认知控制体系:星象观测被垄断为统治合法性的依据,多神崇拜成为维持社会等级的工具,考古学家在尼姆鲁德遗址发现的楔形文字泥板显示,当时宫廷祭司编纂的《天命书》宣称:"王权来自星辰轨迹,凡质疑者必遭天罚"。

正是在这种知识垄断的背景下,少年易卜拉欣的质疑显得惊世骇俗,他通过持续观察日月星辰的运行规律(《古兰经》6:76-79),发现天体的升沉具有周期性特征,这种自然法则的恒常性,恰恰证明了超越物质世界的造物主存在,这种基于经验观察的归纳推理,在11世纪哲学家安萨里看来,构成了伊斯兰认识论中"从现象到本质"的认知跃迁模型。

对话录中的逻辑解构

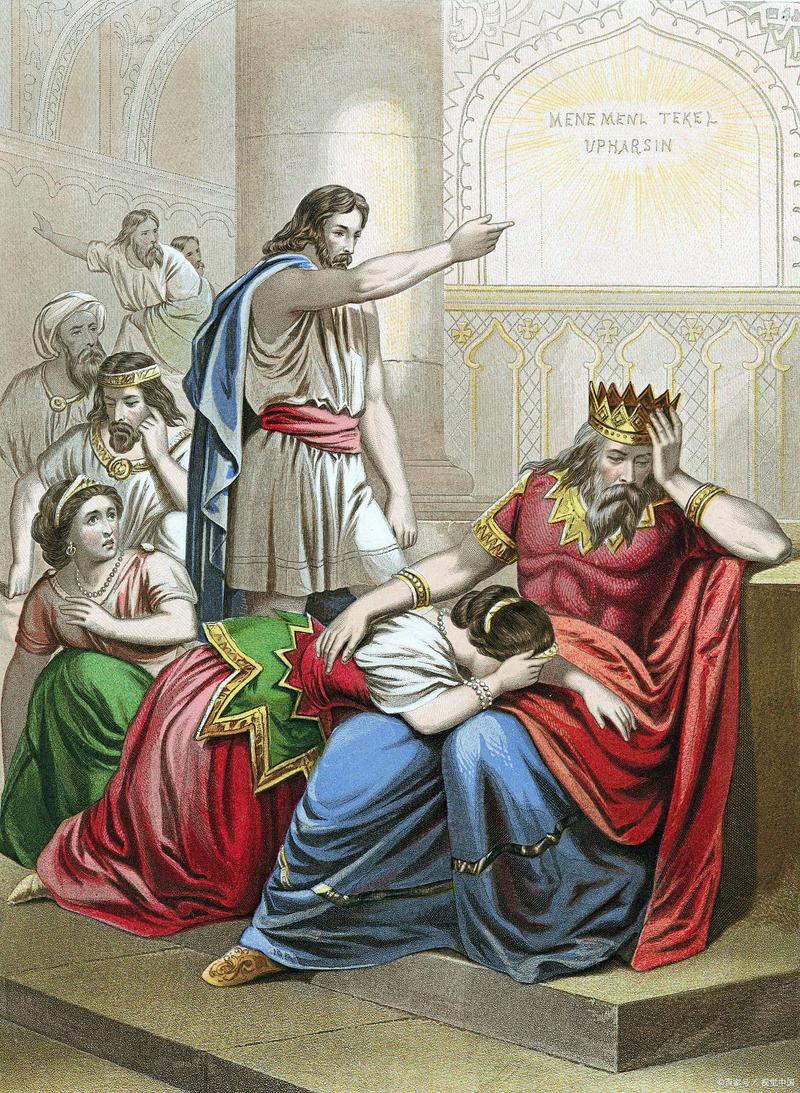

当易卜拉欣被带到王庭时(21:52-70),双方展开了一场精妙的逻辑博弈,努姆鲁德以"赐生予死"的诡辩自证神性,这实则是古代统治者常用的语义操控术——将生物学意义上的生命创造偷换为政治生杀大权的隐喻,易卜拉欣则以太阳东升西落的自然规律进行反诘,将讨论焦点从权力话语转向客观真理的探寻。

中世纪注释家伊本·凯西尔在《古兰经注》中特别指出,先知在此展现了"三段论"的雏形:

- 大前提:真主是宇宙的创造者与维系者

- 小前提:太阳运行规律证明存在终极管理者

- 努姆鲁德无法改变自然法则,故非真神

这种逻辑训练在伊斯兰经学院(Madrasa)中发展为系统的辩论术,13世纪大马士革学者伊本·泰米叶甚至将其编入宗教裁判的论证规范。

认知体系的根本分野

两者的对抗本质上是两种世界观的结构性冲突:

- 本体论差异:努姆鲁德的泛神论将自然现象神秘化以巩固统治,而易卜拉欣的一神论强调透过现象认识本质的认知路径

- 知识论对立:君权神授论依赖神秘主义解释,先知则建立观察-推理-验证的认知模式

- 伦理基础:前者将人视为统治客体,后者肯定人的主体性与道德责任

这种分歧在伊斯兰教育史上催生出独特的"认主学"(Ilm al-Kalam),9世纪巴士拉学派通过逻辑学重构宗教认知,其教材《教义学大纲》至今仍是伊斯兰世界的基础读本。

火刑考验中的教育隐喻

当易卜拉欣被投入火刑时(21:69),《古兰经》记载"火变得凉爽"的神迹,在苏菲主义阐释中,这象征着真理超越物质法则的精神胜利,现代教育学家法鲁克·阿布杜勒-哈克姆则认为,这个场景揭示了认知突破的三个阶段:

- 信念确立:对真理的坚定超越对死亡的恐惧

- 规律认知:理解自然现象背后的超然法则

- 实践勇气:在压迫中坚持理性判断

14世纪波斯诗人鲁米在《玛斯纳维》中,将火刑场景解读为"知识之火淬炼灵魂"的教育过程,这种隐喻深刻影响了伊斯兰书院的精神培育传统。

现代社会的镜鉴价值

在21世纪全球化语境下,这个古老故事展现出新的启示:

- 认知垄断的当代形态:从古代星象操控到现代算法霸权,权力对认知的驯化始终存在

- 科学伦理的重建:当基因编辑技术挑战生命权边界,易卜拉欣式的终极追问依然必要

- 教育本质的回归:培养"观察-质疑-论证"的思维链,抵御信息茧房的精神奴役

剑桥大学中东研究中心的2022年报告显示,在阿拉伯之春后的教育改革中,约旦、摩洛哥等国已将《古兰经》辩论术引入公民课程,训练学生识别宣传话术中的逻辑谬误。

文明对话的精神遗产

这场跨越四千年的思想交锋,为人类文明留下了三重遗产:

- 认知自由原则:真理探索必须突破权力设定的认知边界

- 理性信仰范式:宗教体验与逻辑思维并非对立,而是认知的不同维度

- 道德勇气培养:个体在威权面前保持思想独立的可能性

正如当代伊斯兰哲学家塔里克·拉马丹所言:"易卜拉欣的故事不是要我们重复古代辩论,而是训练每个时代的人重建认知坐标系的能力。"