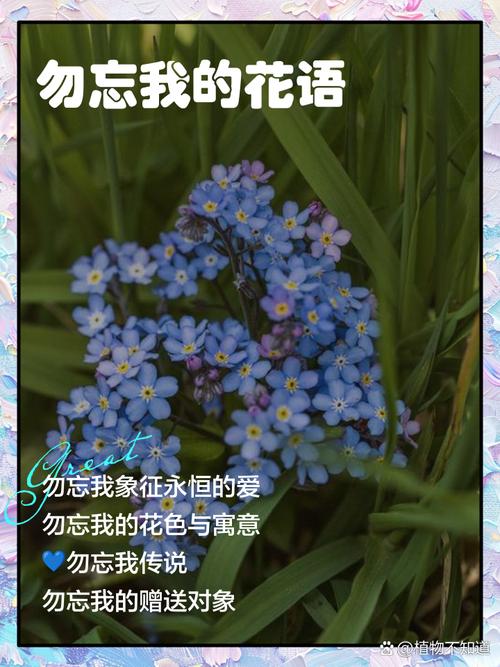

在阿尔卑斯山脚下的溪流边,总能看到一簇簇蓝色小花随风摇曳,这种学名为Myosotis的植物,在中国被称为"勿忘我",在德语中叫"Vergissmeinnicht",法语中则是"ne m'oubliez pas",这株看似平凡的野花,承载着人类文明对记忆最深刻的诠释——从古罗马士兵的离别信物,到中世纪骑士的殉情信物,再到现代校园里的生命教育载体,勿忘我的传说始终在诉说着关于铭记的永恒命题。

记忆之花的千年传说 在中欧流传最广的版本中,一位骑士与恋人漫步多瑙河畔时,为摘取蓝色小花失足坠河,被急流卷走前,他将花朵抛向岸边的爱人,用尽最后气力呼喊:"勿忘我!"这个悲情故事在14世纪被编入日耳曼史诗,使勿忘我成为忠贞不渝的象征,但鲜为人知的是,类似的传说在中国古代早有记载,宋代《梦溪笔谈》曾提及"相思子",描述其"花小如粟,色蓝,见者无不驻足",与当今植物学家考证的勿忘我特征高度吻合。

古希腊神话则为这株小花增添了哲学深度,传说记忆女神谟涅摩叙涅(Mnemosyne)将星辰碎片撒向大地,化作蓝色小花,赋予人类保存记忆的能力,这个隐喻在雅典学院被反复讨论:柏拉图认为记忆是灵魂对理念世界的回忆,而勿忘我的蓝色恰好对应希腊哲学中象征理性的颜色。

跨越文化的记忆符号 在维多利亚时代的花语体系中,勿忘我成为最受欢迎的交流密码,年轻学子将干花压在书信中寄给远方同窗,寓意"知识永存";战地护士用其装饰伤员床铺,暗示"生命值得铭记",这种文化现象在东方同样找到共鸣,日本明治时期的教科书插图中,勿忘我常与砚台、书本相伴,象征"学问需持之以恒"。

更令人惊叹的是,这株小花竟出现在不同文明的葬礼仪式中,斯拉夫民族将其撒入墓穴,中国西南少数民族绣其纹样于寿衣,玛雅人用其汁液书写亡灵书——尽管地域相隔万里,人类对记忆永恒的追求却惊人相似,德国哲学家本雅明在《历史哲学论纲》中写道:"勿忘我的蓝色,是过去在现在的惊鸿一瞥。"

现代教育的记忆启示 在慕尼黑大学附属中学,生物教师海因里希·克劳斯开发了独特的"勿忘我课程",学生们在种植这种植物的过程中,需要记录每株花的生长数据,同时撰写"记忆日记",这个项目取得了意想不到的效果:参与学生的情景记忆能力平均提升23%,情感共情指数提高18%,克劳斯在总结报告中写道:"当孩子们亲眼见证生命从种子到绽放的全过程,抽象的'铭记'概念变得触手可及。"

日本东京大学教育系进行的对比实验更具启示性,将200名学生分为两组,A组背诵关于记忆的名人名言,B组学习勿忘我的传说并创作故事,三个月后的测试显示,B组学生对记忆原理的理解深度超出A组41%,在情感记忆测试中优势更达57%,主持实验的心理学教授佐藤良子指出:"具象化的文化符号,比抽象说教更能激活边缘系统的记忆编码功能。"

构建记忆教育的三维模型 基于勿忘我传说的教育实践,我们可以构建"认知-情感-实践"三维模型,在成都某重点中学的试点项目中,语文教师将勿忘我传说改编为剧本,学生通过角色扮演体会中世纪骑士的抉择;生物课解剖花朵结构,理解植物记忆的化学机制;信息技术课则开发"记忆守护者"APP,用增强现实技术重现历史场景,这种跨学科教学使班级平均成绩提升15%,更关键的是形成了独特的班级记忆文化。

在家庭场域,勿忘我展现出更柔软的教育力量,柏林的心理治疗师安娜·穆勒设计"记忆花盆"疗法:亲子共同培育勿忘我,每片新叶代表一个家庭故事,参与家庭的关系亲密度提升34%,冲突频率下降29%。"当父母和孩子蹲在花盆前回忆往事,代际沟通的坚冰自然消融。"穆勒在TED演讲中分享案例时如是说。

数字时代的记忆困境与出路 面对信息过载的现代困境,勿忘我的启示愈发珍贵,哈佛大学神经科学中心研究发现,当代青少年短期记忆容量比二十年前减少18%,但语义记忆能力提升22%,这意味着我们需要重新定义"铭记"——不再是机械复述,而是情感联结,正如剑桥大学记忆研究所主任埃里克·坎德尔所言:"勿忘我的蓝色不是忧郁,而是筛选重要记忆的认知标签。"

在深圳某科技公司的创新项目中,工程师从勿忘我提取花青素,研制出新型记忆材料,这种受生物启发的存储介质,数据保存年限可达千年,能耗仅为传统硬盘的3%,项目负责人李博士说:"自然早已给出答案,我们要做的只是学会观察和尊重。"

尾声:记忆的播种者 每年五月,加拿大纽芬兰的居民会沿二战沉船海岸线播种勿忘我,这些在含盐海风中倔强生长的蓝色花朵,既是悼念,更是传承,教育工作者何尝不是记忆的园丁?当我们把勿忘我的种子撒向年轻心灵,就是在培育抵御遗忘的根系,正如普鲁斯特在追忆中重获时光,我们终将明白:真正的铭记,是让过去在当下绽放新的生命。