在雅典学院的回廊深处,柏拉图与亚里士多德的青铜雕像历经千年风雨仍保持着对话的姿态,这些凝固的金属本应沉默无声,但每个驻足凝视的学子都能听见穿越时空的智慧回响——这正是"有生命的雕像"给予现代教育最深刻的隐喻:真正的教育不应是知识的简单浇铸,而要让每个生命体在传承与创造的张力中获得持续生长的能量。

历史回廊中的教育隐喻 公元前4世纪,吕西波斯的雕塑工作室里,学徒们正在用凿子去除大理石多余的部分,这位古希腊雕塑大师的名言"雕刻就是将人从石块中解放出来"揭示了教育最原始的本质,就像米开朗基罗将《大卫》从废弃石料中唤醒,教育者面对每个学生时,都需要用专业眼光发现其内在的生命形态,中国古代书院中"因材施教"的理念,与文艺复兴时期人文主义教育观形成跨时空呼应,共同诠释着教育的本质是发现而非塑造。

在敦煌莫高窟第254窟,萨埵太子舍身饲虎的壁画历经十六国时期至今仍色彩鲜活,画师用矿物颜料定格瞬间,而教育者需要反向解构这种固化——就像张大千临摹壁画时不仅复制线条,更在斑驳色彩间感悟历代画工的灵魂震颤,这种动态的传承模式,正是"有生命的雕像"在教育场域中的具象呈现:知识载体可以凝固,但认知过程必须保持流动。

现代教育场域的生命实验 芬兰赫尔辛基的"现象式教学"课堂上,初中生们正在用3D建模复原帕特农神庙,当虚拟现实技术让科林斯柱式在指尖旋转,数学公式与美学原则在建模过程中自然交融,这种打破学科界限的教学设计,恰似米隆在《掷铁饼者》中捕捉的动力学平衡——静止的大理石因完美的张力呈现蓄势待发的动感,教育创新不是对传统的否定,而是寻找知识结构中的弹性空间。

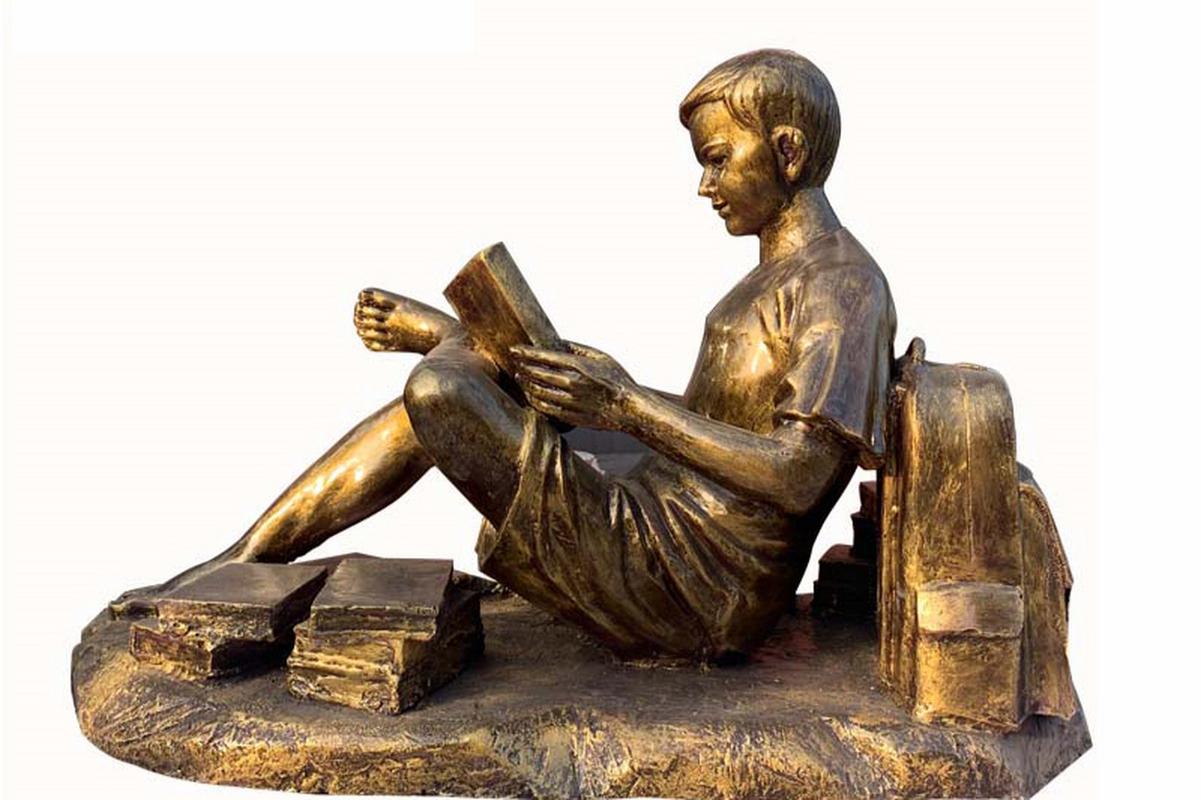

日本东京的"未来教室"项目给出了更富哲理的答案,每个学生都拥有自己的"成长雕塑"——3D打印的抽象形体随着学习历程不断增生新的模块,当编程代码转化为雕塑的有机形态,物理实验数据重构着表面的肌理,这种将学习成果具象化的尝试,本质是在物质载体与思维成长之间建立隐喻性连接,就像罗丹的《思想者》用紧绷的肌肉诉说精神挣扎,教育需要为抽象认知创造可感知的成长坐标。

教育者的双重角色解构 佛罗伦萨美术学院修复室里正在进行的《大卫》清洁工程颇具启示,专家团队采用激光去污技术,在清除世纪尘垢的同时完整保留铜绿包浆——这种"保守中的革新"正是当代教育者应有的专业姿态,如同雕塑修复师既要是艺术史学者又得是材料科学家,教师也需要在知识传承与方法创新间保持精妙平衡,美国STEM教育中流行的"引导式发现"教学法,正是这种理念的实践注脚:教师设定探究框架,学生自主构建知识体系。

在麻省理工学院的"生物混凝土"研究项目中,建筑系学生培养的嗜碱微生物正在雕塑基座上缓慢生长,这种将生物学引入造型艺术的教育实验,颠覆了传统雕塑的创作范式,对应到教育领域,它喻示着教师角色应从"造型大师"转变为"生态培育者",如同新加坡南洋理工大学推行的"无界课堂",教师不再垄断知识权威,而是搭建跨学科协作平台,让学生在真实问题情境中实现知识的有机重组。

面向未来的教育形态展望 威尼斯双年展上,观众正在与名为《呼吸》的智能雕塑互动,内置传感器根据围观人数调节石英砂的流动速率,机器学习算法让每次形态变化都不可重复,这种具有进化能力的装置艺术,为教育形态革新提供了新思路:未来的学习系统应该具备类似的适应性,能根据学习者特征动态调整知识呈现方式,目前欧洲推行的"个性化学习路径"系统已初现端倪,人工智能不是要取代教师,而是帮助教育者更精准地"雕刻"每个学生的成长轨迹。

在墨西哥城的人类学博物馆,阿兹特克日历石的全息投影正在解构重组,参观者用手势操控着文明符号的排列组合,在交互过程中理解古代天文历法的精妙,这种沉浸式学习体验验证了怀特海的过程哲学:教育不应追求完美的完成态,而要像未凝固的石膏,始终保留重塑的可能性,以色列理工学院开发的"可擦写教科书"正是这种理念的产物——每个学生都能在教材上留下批注痕迹,这些个性化印记将汇成持续进化的知识网络。

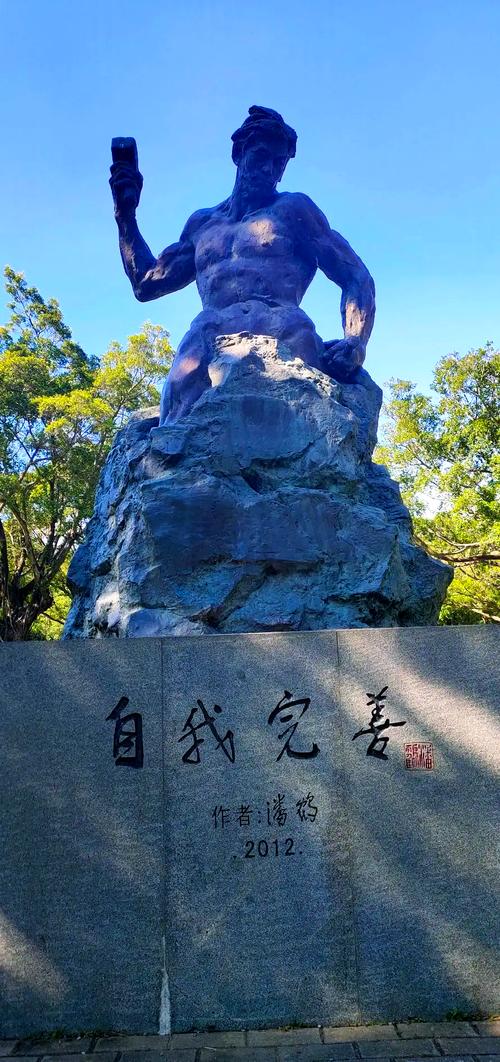

站在南京长江路的教育雕塑公园,青铜铸造的孔子像与不锈钢打造的现代抽象雕塑形成时空对话,这种并置恰如其分地诠释了教育的本质:既要守护文明长河中的精神坐标,又要为每个时代的新生力量留出创造空间,当我们将教育视为塑造"有生命的雕像"的艺术,就会理解真正的教学智慧不在于雕琢的技法,而在于唤醒材料内在的生命意志,正如罗丹工作室墙上那句箴言:"生命从不重复,教育就是发现每个顽石中沉睡的天使。"在人工智能时代,这种对教育本质的坚守与创新,将是人类文明保持生命力的根本所在。