一只小鸟的成长密码

在某个春日的清晨,一群幼儿园的孩子围坐在梧桐树下,屏息注视着树枝间跃动的灰褐色身影,这只被孩子们命名为"粒粒"的麻雀幼鸟,正用稚嫩的喙啄食老师掌心的米粒,这个偶然发生的自然课堂,意外揭开了生命教育最本真的样态——当五岁的小雨突然问道"为什么粒粒的羽毛和妈妈不一样"时,教育者猛然意识到:每个生命体都是行走的自然教科书。

生命教育的具象化实践

在传统教育场景中,"生命教育"往往停留在概念化表述,而小鸟粒粒的出现提供了绝佳的观察样本,教师们抓住这个教育契机,带领孩子们用科学日志记录粒粒的羽色变化:第7天绒毛褪去,第15天飞羽初现,第28天完成首次离巢,通过每日0.5小时的观察记录,孩子们直观理解了鸟类发育的阶段性特征。

这种体验式学习带来的认知突破远超预期,当粒粒在第三周出现明显的求食鸣叫时,孩子们自发讨论起"动物沟通方式"的课题,有孩子模仿粒粒的叫声录制音频,有孩子用黏土制作食道模型,这种跨学科的知识建构,生动印证了杜威"做中学"的教育理念。

挫折教育的自然范本

粒粒的成长并非一帆风顺,在学飞阶段,这只幼鸟经历了三次跌落草丛的失败经历,这个自然过程成为绝佳的教育素材:教师引导孩子们观察粒粒每次失败后的行为调整——收缩翅膀角度、增强腿部蹬力、改变起跳时机,当第五天粒粒成功滑翔至三米外的灌木丛时,整个班级爆发出热烈的欢呼。

这种自然情境中的挫折教育具有独特价值,相较于刻意设计的人为挫折,自然界的失败更显客观中立,孩子们在观察记录中写下:"粒粒没有哭,它只是不停地练习",这种认知重构了他们对"失败"的理解,某自闭症儿童在粒粒的成长日志上画出连续向上的箭头,这个细节让特教老师发现了非言语教育的可能性。

生态认知的启蒙窗口

随着观察的深入,粒粒带来的教育效应持续发酵,孩子们开始注意到更多生态细节:为什么蚂蚁会搬运粒粒掉落的羽毛?树皮上的啄木鸟孔洞有什么作用?这些追问推动着教学向纵深发展,生物教师适时引入"生态位"概念,用粒粒的食性(每天约进食自重30%的谷物)讲解能量流动规律。

最具启示性的是孩子们自发的保护行动,当发现粒粒的巢穴可能受暴雨威胁时,他们设计出带防水顶盖的辅助巢箱,这个项目涉及工程学原理、材料测试(最终选用蕉叶纤维)和生态伦理讨论(是否该人工干预),这种PBL(项目式学习)模式产生的教育效果,远超常规自然课的教学目标。

情感教育的镜像投射

在八周的观察周期里,孩子们对粒粒的情感投入呈现出有趣的发展轨迹,初期的新奇感在第二周转化为责任感——轮流担任"护鸟值日生",制作喂食提醒卡片,到第五周出现移情现象:有孩子坚持要把自己的牛奶分给粒粒,因为"它可能缺钙"。

这种情感发展具有重要的教育诊断价值,教师通过孩子们对粒粒的态度,观察到个体社会化程度的差异:有的孩子能准确判断粒粒的饥饿状态,有的则表现出过度干预倾向,据此设计的角色扮演游戏,成功改善了三个孩子的同理心发展滞后问题。

教育哲学的返璞归真

粒粒引发的教育现象,促使我们重新审视教育的本质,当孩子们通过放大镜观察羽毛结构时,他们在实践伽利略的观察法;当争论该不该帮助粒粒筑巢时,他们在重现苏格拉底的思辨场;当用树枝搭建观测台时,他们在复演人类祖先的创造历程。

这个案例颠覆了诸多现代教育迷思:昂贵教具不及一只真实小鸟的吸引力,标准答案在生命奇迹面前黯然失色,跨学科知识在解决实际问题中自然融合,正如某位孩子在日记中所写:"粒粒教会我,学习就是和世界做朋友。"

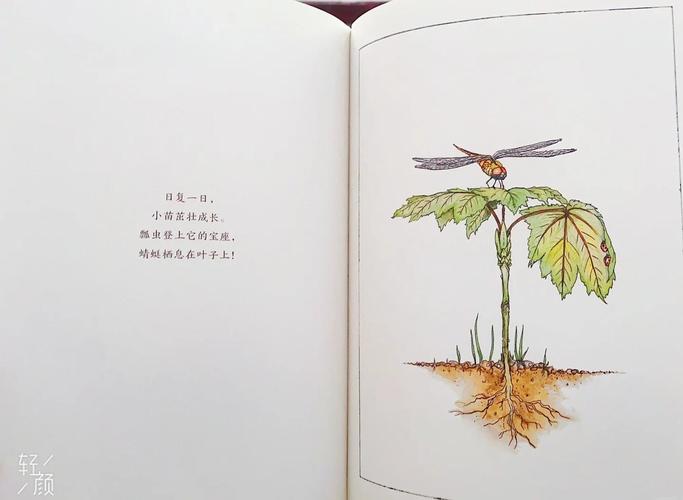

教育生态的种子效应

当粒粒最终飞向远方时,孩子们在校园角落播下了黄槐树种,这个象征性的仪式,隐喻着教育最深刻的本质——每个教育瞬间都是播撒种子的过程,那些观察小鸟时闪亮的眼睛,测量翅膀时专注的神情,辩论生态时挥舞的小手,终将在某个春天长成认知的森林。

这只偶然闯入校园的小鸟,像一粒扣动教育本质的扳机,提醒着我们:最好的教育永远发生在生活与生命的交汇处,当教育回归对生命本身的凝视与对话,知识便获得了生长的力量,而这或许就是"粒粒"给予我们最珍贵的启示。