在明代书画史上,董其昌(1555-1636)犹如一颗璀璨的明珠,其"南北宗论"重构了中国山水画的审美体系,这位松江才子晚年自述的"遇仙"经历,在《容台集》《画禅室随笔》等文献中若隐若现,成为研究文人画教育理念的重要线索,这段充满神秘色彩的传说,实则是中国传统艺术教育中师道传承与精神启蒙的隐喻性表达。

遇仙传说的文化镜像 万历二十三年(1595),四十岁的董其昌在西湖孤山夜游时,自称遇见两位"异人"传授书画要诀,据《画禅室随笔》记载:"忽有青袍道士,手执素绢,上有点画山形,又一老叟持古砚示余,墨光如漆。"这段经历常被后世视为文人画家寻求突破的精神投射。

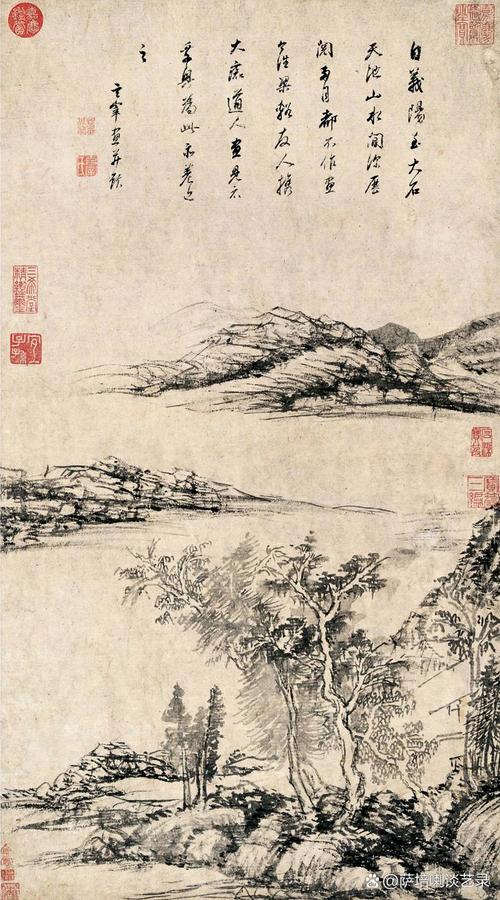

在明代士人文化中,"遇仙"叙事具有特殊的文化意涵,从谢赫《古画品录》到郭熙《林泉高致》,中国画论始终强调"师法造化"与"中得心源"的辩证关系,董其昌的遇仙传说,巧妙地将艺术传承的神秘体验与具体技法相融合:道士展示的"山形点画"对应其晚年成熟的披麻皴法,老叟的古砚暗示用墨的玄妙,这种将技法革新神化为天授的叙事策略,实则反映了文人画家突破传统藩篱时的精神突围。

文人画教育的三重境界 董其昌在《画旨》中提出:"读万卷书,行万里路,胸中脱去尘浊,自然丘壑内营。"这与其遇仙传说形成互文关系,揭示出文人画教育的核心架构,第一重境界"读万卷书"强调对传统的敬畏,董其昌早年临摹王维、董源真迹,曾将《潇湘图》悬挂床头三月揣摩;第二重"行万里路"注重自然造化,他在《容台集》中详述遍历名山大川的经历;第三重"脱去尘浊"指向心性修养,这正是遇仙传说中"涤除尘虑"的精神写照。

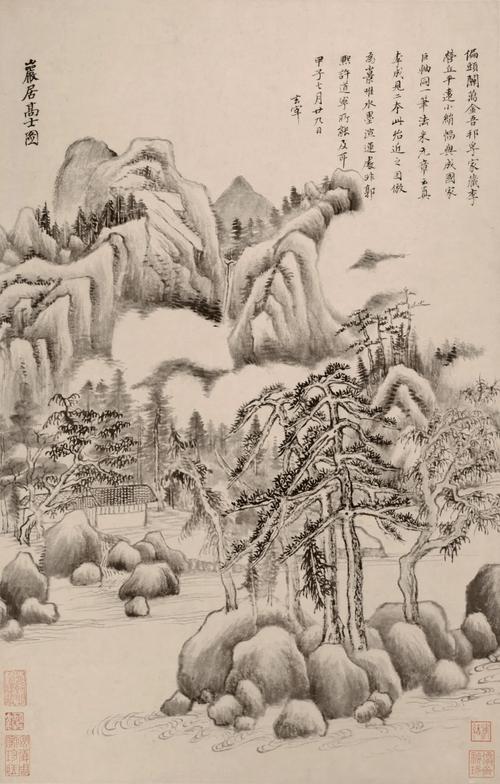

这种教育理念在董其昌的书画教学中得到实践,他教导王时敏时强调:"作画须得山林气,此气从何处得来?唯澄怀观道可致。"将技法训练与心性修养相结合,正是中国文人画教育的精髓,现存上海博物馆的《青卞图》题跋中,董其昌特别指出画面中"若有仙人往来"的气韵,暗示艺术创作需要超越技法的精神维度。

笔墨丹青中的教育哲学 董其昌提出的"南北宗论",本质上是一套完整的艺术教育体系,他将王维、董源列为南宗正脉,强调"顿悟"式的艺术传承,这与其遇仙传说中瞬间开悟的叙事相呼应,在教授弟子时,他创造性地将禅宗话头引入画论:"参活句不参死句,作活画不作死画",这种教育方法打破了程式化教学的桎梏。

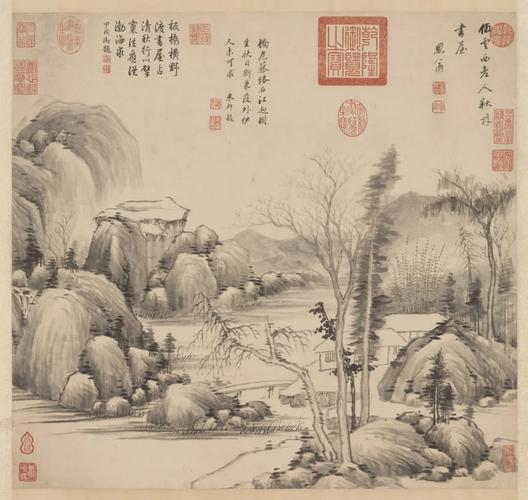

故宫博物院藏《秋兴八景图》的创作过程,生动体现了这种教育哲学,董其昌在题跋中记载,该作完成于舟行途中,"日观云气变幻,夜对星月澄明",这种师法造化的教学方式,使弟子们领悟到"笔墨当随时代"的真谛,他创立的"云间画派",培养出赵左、沈士充等大家,正是这种教育理念的成功实践。

现代艺术教育的镜鉴价值 董其昌的遇仙传说对当代艺术教育具有重要启示,在技术至上的教育环境中,这个充满东方智慧的传说提醒我们:艺术教育不仅是技法的传授,更是审美人格的塑造,中国美术学院潘天寿纪念馆保存的教案显示,潘天寿曾多次引用董其昌"画家以古人为师,已自上乘"的观点,强调传统修养的重要性。

在数字化时代重审这个传说,我们能发现其超越时空的教育智慧,中央美术学院实验艺术系近年开展的"山水实验室"项目,要求学生在自然环境中创作,正是对"行万里路"教育理念的现代诠释,董其昌在《画禅室随笔》中提出的"字须熟后生,画须生外熟",这种辩证思维对突破艺术教育的同质化困境具有现实意义。

心性修养与艺术传承 董其昌晚年隐居松江"画禅室"的实践,将遇仙传说转化为具体的教育场域,他在这里完成《戏鸿堂帖》的编纂,通过摹刻历代法书建构艺术传承的视觉谱系,这种将个人感悟转化为公共知识的教育自觉,使遇仙传说从私人体验升华为文化记忆。

台北故宫博物院藏的《葑泾访古图》,画面中曲折的山径与若隐若现的茅亭,恰似遇仙传说的视觉呈现,董其昌在题跋中写道:"画家之妙,全在烟云变灭中",这种对"气韵"的追求,本质上是对学生心性修养的要求,当代艺术教育中"工作室制"与"师徒传承"的结合,正是这种传统教育智慧的延续与发展。

董其昌遇仙传说犹如一面棱镜,折射出中国传统艺术教育的多维光谱,从"师古人"到"师造化"再到"师心源"的进阶路径,构建起技道合一的教育体系,在全球化语境下,这个充满东方神秘色彩的传说,为我们提供了重建艺术教育人文精神的珍贵线索,正如董其昌在《容台别集》中所言:"画之道,所谓宇宙在乎手者,眼前无非生机。"这种将个体生命体验融入艺术传承的教育智慧,正是中国文人画留给现代教育的精神遗产。

(全文共1582字)