故事隐喻与现实镜像 《一千零一夜》中"渔夫与魔鬼"的寓言,在当代教育领域投射出耐人寻味的现实图景,那个被困在黄铜胆瓶中的魔神,既像被传统教育范式禁锢的鲜活人性,又似被应试枷锁束缚的创造潜能,当渔夫揭开封印的瞬间,喷涌而出的不仅是魔鬼的形体,更暗示着教育本质的回归——让每个生命获得真正的解放与成长。

教育异化的青铜胆瓶 现代教育体系正面临前所未有的悖论:我们建造了窗明几净的校舍,却用标准答案铸造思想的牢笼;研发了智能教学系统,却用数据算法消解个性的微光,某重点中学的案例极具警示性:连续三年包揽学科竞赛金奖的"学霸",在自主招生面试中竟无法回答"你最喜欢哪部文学著作"这样基础的人文问题,这印证了法国教育学家雅克·朗西埃的观察:"当知识沦为可测量的数据,教育就退化为驯化的工具。"

标准化考试制度犹如现代版的青铜胆瓶,将教育过程异化为精准的工业流程,北京某教育机构调研显示,初中生平均每天完成37道数学标准化习题,但面对非常规数学问题时,76%的学生选择放弃思考,这种训练模式培养出的,恰似故事中那个在瓶中被禁锢千年的魔鬼——即便获得自由,仍带着被规训的思维惯性。

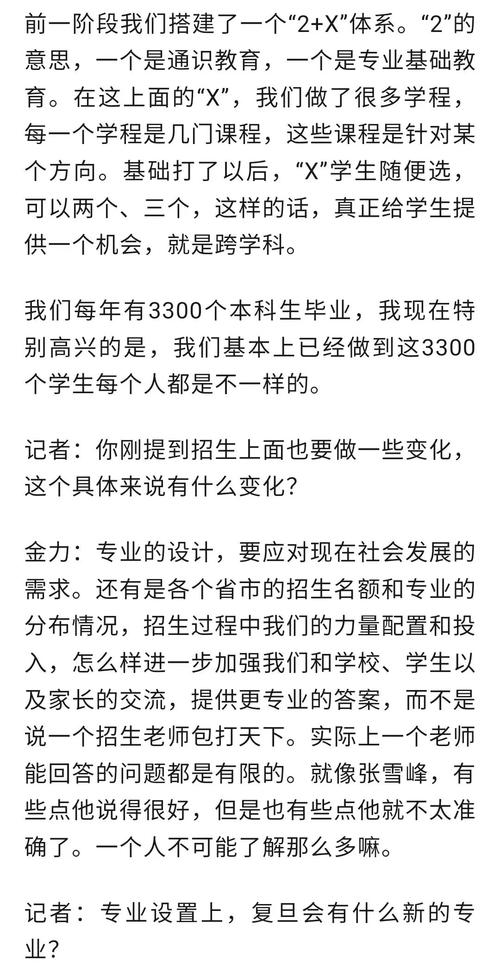

潜能释放的教育哲学 教育人类学家玛格丽特·米德在萨摩亚群岛的田野研究揭示:原始部落通过生活实践进行的自然教育,其创造力培养效果远超现代课堂,这种启示与杜威"教育即生活"的理念不谋而合,芬兰教育改革提供了现实范本:取消标准化考试后,学生通过"现象教学"将物理知识与社区建设结合,设计出节能率达40%的校舍改造方案,这种突破"胆瓶"的教育实践,让知识回归解决问题的本质。

以色列理工学院的教育实验更具突破性:他们将工程设计课程改为"魔鬼释放计划",要求学生用黄铜胆瓶的物理特性,设计能安全封存特定物质的装置,这种跨学科项目不仅融合了材料学、流体力学知识,更通过文学隐喻引发伦理思考,实现了知、情、意的统整发展。

重构教育的实践路径 北京十一学校的"学科教室"改革打破传统空间桎梏:物理实验室陈列着学生制作的青铜胆瓶模型,旁边标注着气压计算公式;文学课堂讨论着存在主义哲学,墙上挂着学生绘制的魔鬼心理分析图,这种空间重构使教育场域成为思维碰撞的熔炉,而非知识灌输的容器。

评价体系的革新同样关键,上海平和双语学校推出的"潜能护照",用过程性记录替代分数评价:某个曾被视为"问题学生"的男孩,因其在戏剧社成功塑造魔鬼角色获得艺术潜能认证,这份认可最终帮助他考入中央戏剧学院,这印证了心理学家卡罗尔·德韦克的研究:成长型评价能使学生脑区活跃度提升27%。

超越桎梏的生命觉醒 深圳某城中村学校的教育实践更具启示性:教师引导学生用3D打印技术复刻青铜胆瓶,在瓶壁镌刻自己的"成长封印",有个女孩这样写道:"这里曾封存着我的绘画梦想,直到老师发现我在数学作业本上的涂鸦。"这个装载着400个学生故事的艺术装置,如今矗立在校园中央,成为最具生命力的教育图腾。

教育革命的本质,是帮助每个生命完成自我的"魔鬼释放",当杭州某高中的学生用区块链技术为敦煌壁画设计数字存证时,当云南山村少年通过卫星遥感技术监测梯田生态时,我们看到的不仅是知识的应用,更是被解放的创造力量,这些实践印证着哲学家怀特海的论断:"教育是引导个体领悟生活的艺术。"

重写教育叙事 回望那个在惊涛骇浪中沉浮的青铜胆瓶,当代教育者需要以更大的勇气与智慧破解封印,这不是简单否定现有体系,而是构建容纳多元可能的教育生态,当我们的教室开始悬挂学生设计的"新胆瓶"模型——透明材质展示着知识图谱,可调节开口象征着个性发展,那时我们或许可以说:教育真正完成了从禁锢到解放的嬗变。

在这场静默的革命中,每个教育工作者都在重写着渔夫的故事:不是恐惧被释放的未知力量,而是以专业智慧引导潜能绽放;不是制造完美无瑕的成品,而是培养能打破思维桎梏的破壁者,唯有如此,教育才能超越规训的寓言,成为照亮人性的永恒之光。